有觀(guān)點(diǎn)認為�����,人口急劇膨脹和人類(lèi)活動(dòng)規模的擴大����,使地球進(jìn)入了一個(gè)新的地質(zhì)時(shí)代——人類(lèi)世�,與之相伴的是人類(lèi)活動(dòng)對地球的氣候和生態(tài)系統產(chǎn)生巨大影響�,并伴隨著(zhù)社會(huì )����、經(jīng)濟發(fā)展的全新機遇和挑戰����。

聯(lián)合國糧農組織評估報告認為����,土地利用變化導致下墊面生物物理性質(zhì)發(fā)生改變�����,進(jìn)而影響到水循環(huán)�;水資源與氣候����、土壤��、植被和地貌等多種自然因素都有關(guān)�����,其中氣候變化的影響尤為顯著(zhù)����。因而���,為更為全面理解并應對氣候變化��,類(lèi)比對碳排放-碳足跡的關(guān)注��,對水足跡-水資源的可持續管理也不可忽視�����。如聯(lián)合國可持續發(fā)展目標6“確清潔用水和衛生設施”中“確保人人享有水和衛生設施并對其進(jìn)行可持續管理”���。本篇將從可持續發(fā)展視角�����,圍繞虛擬水-水足跡-水資源管理等相關(guān)內容���,運用水風(fēng)險分析工具看當前ESG信息披露���、ESG評級中的水資源管理��。

一�、什么是虛擬水和水足跡

(一)對水的關(guān)注

水是生命之源���。生命最初起源于海洋��,并由原始藻類(lèi)通過(guò)光合作用產(chǎn)生氧氣和二氧化碳為生命向陸地遷移提供了條件��,因而液態(tài)水痕跡也成為探尋是否存在地外生命的重要參考指標��。

全球淡水壓力將隨著(zhù)全球人口增長(cháng)而愈加嚴峻��。當前�����,地球上只有大約1%的水資源可以作為淡水使用���,而這占比不多的水資源��,隨著(zhù)全球人口的快速增長(cháng)使得工業(yè)�����、農業(yè)和其他生活用水量隨之增長(cháng)而更為緊缺����,依據聯(lián)合國預測全球人口數量到2100年將會(huì )由當今的77億增長(cháng)到109億人���。

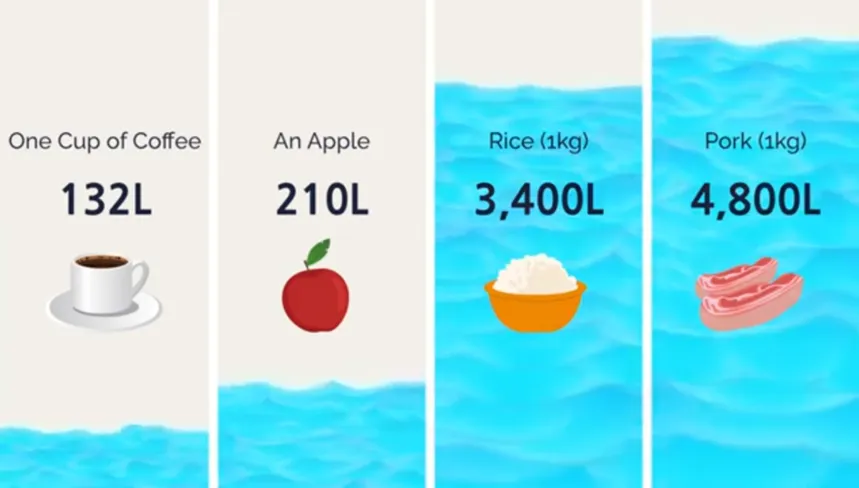

經(jīng)濟的迅猛增長(cháng)重塑了人們的生產(chǎn)和消費習慣�����,以及用水方式���。盡管科技進(jìn)步使得水資源的利用效率得到提升�,但水資源的總體消耗量以及生產(chǎn)和生活中產(chǎn)生的污水量仍在持續上升����。同時(shí)�����,人們的飲食結構也從以糧食為主逐漸轉向更多的肉類(lèi)和乳制品消費����,并隨著(zhù)“比較優(yōu)勢”“絕對優(yōu)勢”理論下國際貿易的擴張�,種養殖����、生產(chǎn)加工�����、運輸等環(huán)節鏈路的拉長(cháng)�����,產(chǎn)品所蘊含的“水資源量”也隨之顯著(zhù)增加����。

圖1 部分食物水資源含量(二)從虛擬水到水足跡

人類(lèi)經(jīng)濟活動(dòng)背后的用水情況可分為直接用水量���、間接用水量����,內部用水量(所在區域范圍內)�、外部用水量(區域外部引入)���。因而����,非液體產(chǎn)品�、與用水無(wú)關(guān)的服務(wù)的背后�,過(guò)程中實(shí)則也會(huì )發(fā)生很多水資源的消耗�����。

關(guān)于全球經(jīng)濟活動(dòng)與水資源消耗的深層聯(lián)系����,已經(jīng)有相當多科學(xué)家展開(kāi)了研究和討論�����。

1993年由英國地理學(xué)家約翰·安東尼·艾倫(John Anthony Allan)提出虛擬水(Virtual Water)概念�����。虛擬水�,亦被稱(chēng)為“看不見(jiàn)的水”���,指生產(chǎn)商品和服務(wù)過(guò)程中所消耗的全部水資源量���,這些水并非以物理形態(tài)存在于最終產(chǎn)品中��,而是“隱含”于產(chǎn)品的生產(chǎn)鏈條中���。虛擬水概念在支持宏觀(guān)經(jīng)濟分析��、產(chǎn)業(yè)規劃�、政策制定��、環(huán)境權益交易等領(lǐng)域��,或比我們從可持續發(fā)展角度看見(jiàn)的實(shí)踐行動(dòng)更豐富���。如中國南水北調的水利工程��,通過(guò)物理和虛擬水的轉移��,有效在一定區域范圍內平衡了實(shí)際使用水壓力和虛擬水壓力��,顯示了虛擬水流引發(fā)的經(jīng)濟和社會(huì )效益���。如1998年萊索托高地水資源項目(LHWP)��,是萊索托與南非之間唯一的跨國界水資源轉移項目�,該項目通過(guò)虛擬水貿易解決了萊索托的水資源短缺問(wèn)題�����。

荷蘭學(xué)者阿爾杰恩·胡克斯特拉(Arjen Y. Hoekstra)于2002年首次明確提出水足跡(Water Footprint�,WF)的概念���,在虛擬水理論研究的基礎上��,從消費端視角看見(jiàn)特定時(shí)間和空間內所有產(chǎn)品和服務(wù)所需要的水資源量�����。相較虛擬水而言�,它可以更好的衡量個(gè)人�、企業(yè)或國家在消費商品和服務(wù)時(shí)的淡水直接和間接消耗�����,更為具體和用于評估可持續性及政策等行動(dòng)�����。簡(jiǎn)而言之�����,可以更好的與個(gè)人�����、社會(huì )主體發(fā)生關(guān)聯(lián)感�����,發(fā)生更多的主動(dòng)管理的可能性���。

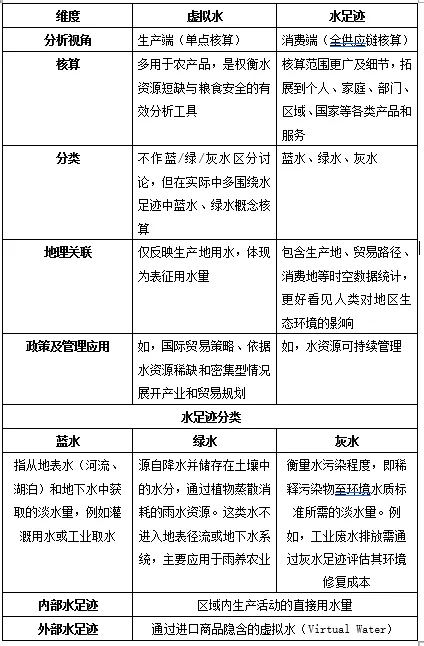

虛擬水和水足跡有聯(lián)系也有區別����,在一些場(chǎng)景下可互為嵌入式的使用和分析�,也可以依據各自的特點(diǎn)展開(kāi)更針對性分析����。如���,水足跡在全球尺度研究上會(huì )偏向于虛擬水的功能討論��,研究的主要目標是識別農業(yè)高耗水國家�,從而致力于降低全球農業(yè)水足跡��。而水足跡在區域尺度上�����,研究則更注重結合當地食品生產(chǎn)和消費的特定特征��,以實(shí)現食品生產(chǎn)和消費的優(yōu)化��。

(三)一些與水足跡相關(guān)的概念和討論

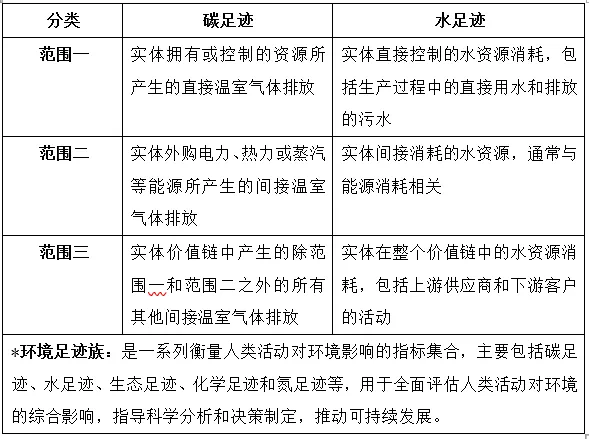

值得注意的是����,水足跡與碳足跡都是生態(tài)足跡概念的延伸和具體化����,因而水足跡在針對一個(gè)實(shí)體(組織/企業(yè)/個(gè)人)做出計算和評估時(shí)��,同樣可以類(lèi)比碳排放中的范圍一/二/三進(jìn)行討論和分析���,形成“環(huán)境足跡族”重要的兩大家��。

(四)水足跡核算方法

二�����、水足跡的市場(chǎng)發(fā)展�、評價(jià)體系和應用

(一)水足跡市場(chǎng)發(fā)展

自2002年水足跡概念提出以來(lái)��,學(xué)術(shù)界和市場(chǎng)企業(yè)對水足跡的興趣迅速增長(cháng)���。2007年����,以食品和飲料公司為代表(如聯(lián)合利華�、喜力�����、可口可樂(lè )���、雀巢和百事可樂(lè )等)����,越來(lái)越意識到他們對水的依賴(lài)以及他們公司面臨的與水有關(guān)的風(fēng)險����。2008年�����,水足跡的提出者Hoekstra教授與來(lái)自商界���、民間社會(huì )����、多邊組織和學(xué)術(shù)界的全球領(lǐng)軍人物一起成立了水足跡網(wǎng)絡(luò )(Water Footprint Network)���,致力于展示水足跡評估以及克服不可持續用水的挑戰���。2011年����,Hoekstra教授發(fā)布《水足跡評價(jià)手冊》�����,建立核算框架����,推動(dòng)全球應用��。截至目前���,水足跡網(wǎng)絡(luò )提供在線(xiàn)工具����、數據庫���、手冊���、計算器����,包含但不限于水足跡計算器(Water Footprint Calculator)�����、水足跡評估工具(Water Footprint Assessment Tool)���,發(fā)布《水足跡評估手冊》作為全球標準和方法指南�����,開(kāi)放數據庫支持全球案例研究等�。

在此之外���,水足跡核算標準市場(chǎng)中已有較多實(shí)踐�����、如國際標準化組織(ISO)于2014年發(fā)布《環(huán)境管理水足跡原則���、要求與指南(ISO 14046)》�,規范水足跡的生命周期評估方法��,區分藍水�����、綠水和灰水足跡的核算邊界����;國家標準委于2019年發(fā)布《產(chǎn)品水足跡評價(jià)和報告指南(GB/T 37756-2019)》�,指導開(kāi)展產(chǎn)品(包括服務(wù))水足跡清單研究和水足跡影響評價(jià)�����。

(二)環(huán)境���、社會(huì )和經(jīng)濟層面評價(jià)體系和應用

水資源的可持續評價(jià)可以融合各類(lèi)議題進(jìn)行具體分析�,如環(huán)境績(jì)效指數 (Environmental Performance Index)綜合了水足跡��、森林資源等領(lǐng)域結合國民生產(chǎn)總值等分析社會(huì )和經(jīng)濟的可持續性�,匯總了水�����、土地等資源利用�、水生命周期相關(guān)產(chǎn)品可持續性評價(jià)�;又如在幸福指數 (Well-being Index)中�����,由人類(lèi)健康指數 (Human Well-being Index)和生態(tài)系統健康指數(Ecosystem Well-being Index) 構成�,其中包含了水與人類(lèi)健康��、水對生態(tài)系統健康之間互為影響的關(guān)系�。

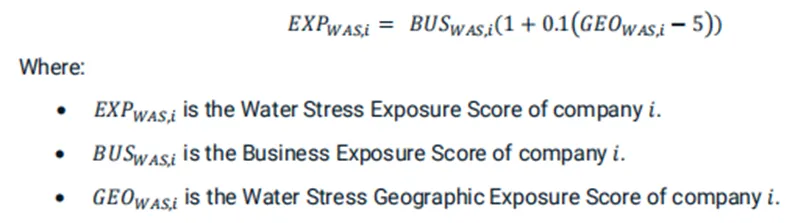

拆解來(lái)看�����,依據既有文獻整理����,可以通過(guò)多維指標和核算方法看見(jiàn)水資源的利用效率和可持續性�����。

三�、ESG評級中的水資源管理

世界經(jīng)濟論壇年度風(fēng)險報告(Global Risk Report)是環(huán)境���、社會(huì )和治理(ESG)重要的調整和風(fēng)險分析參考��,在最新《2025年度風(fēng)險報告》各國前五大風(fēng)險分析中���,與水資源相關(guān)風(fēng)險的有27個(gè)面臨水資源短缺(water supply shortage)國家�����,有13個(gè)國家面臨空氣�����、水����、土壤污染威脅��。

當前��,ESG管理����、信息披露和評級多圍繞企業(yè)主體和項目展開(kāi)����,但值得注意的是�,其中很多討論議題均包含水足跡范圍內的討論和概念�����,包含對上下游產(chǎn)業(yè)鏈水資源壓力的分析���,更多是將“水足跡”的研究作為思維工具�,而尚未以“水足跡”定量結論的形式進(jìn)行披露���。

ESG披露框架:水資源管理的關(guān)注以全球報告倡議組織(Global Reporting Initiative���,GRI)為例�����,2016年發(fā)布的《GRI306:污水和廢棄物》已更替為《GRI303:水資源和污水》���,要求關(guān)注“組織與水作為共有資源的相互影響”“管理與排水相關(guān)的影響”����,并就“取水-排水-耗水”具體“地表水�、地下水��、海水�、產(chǎn)生水�、第三方水”相關(guān)的水量����、水資源壓力等明細數據進(jìn)行披露和分析�����。此外���,在我國三大交易所《可持續發(fā)展報告編制指南》��、歐盟《企業(yè)可持續發(fā)展報告指令(CSRD)》《可持續分類(lèi)法案(EU Taxonomy)》等中均有所覆蓋��。

ESG評級:在標普全球可持續發(fā)展評估(CSA)和明晟(MSCI)的ESG評級中�����,均在水資源管理和評級做出了更細節的更新填報和評級要求�。

在2024年標普全球可持續發(fā)展評估(CSA)方法學(xué)更新中�,增加了“水效率管理計劃”的新議題�,其進(jìn)一步包括對公司實(shí)施的水資源管理計劃的新要求����。而曾經(jīng)的“數量與質(zhì)量相關(guān)的水風(fēng)險”和“與水相關(guān)的監管變化和價(jià)格結構”問(wèn)題合并為“水風(fēng)險管理計劃”�����,旨在減少公司的復雜性和報告負擔��,并專(zhuān)注于水風(fēng)險評估中最相關(guān)的領(lǐng)域��。此外����,2024年度的更新也可以進(jìn)一步了解公司在風(fēng)險評估方面是否涵蓋了對水資源的依賴(lài)以及他們對當地利益相關(guān)者和環(huán)境的影響�。

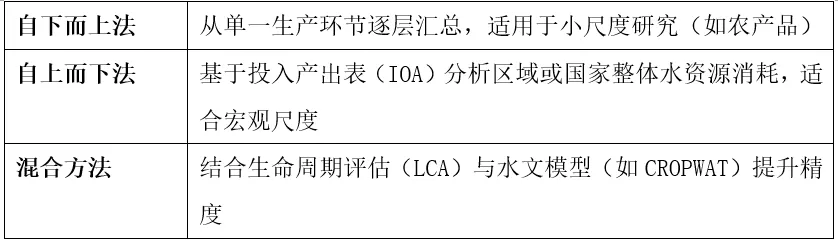

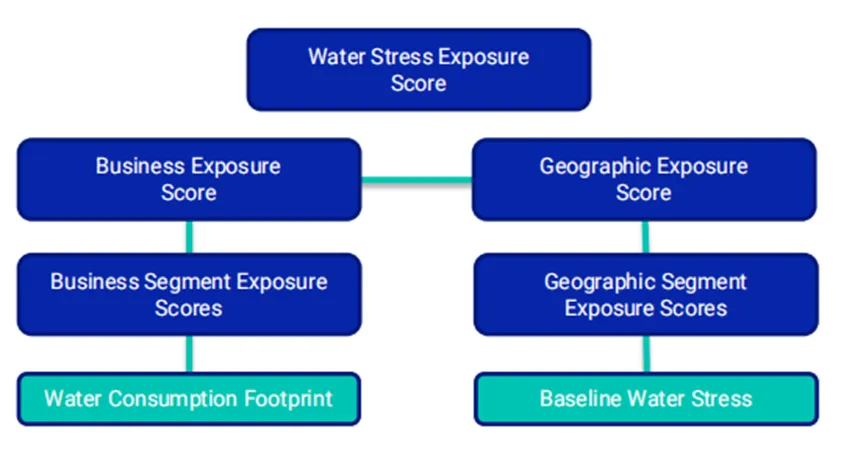

明晟(MSCI)水資源相關(guān)評級從風(fēng)險分析展開(kāi)�����,位列于環(huán)境維度下“自然資本”三級議題���,其風(fēng)險分析維度圍繞“水資源作為重要生產(chǎn)資源被迫中斷的風(fēng)險”“社區反對和監管提升的污水排放風(fēng)險”“為滿(mǎn)足監管要求更新設備和系統���、減少用水等增加成本的風(fēng)險”“用水成本升高的風(fēng)險”等進(jìn)行討論�。此外��,在開(kāi)展評級的過(guò)程中���,MSCI會(huì )將水資源管理���、戰略��、目標達成和實(shí)際用水強度表現���、行業(yè)同比進(jìn)行綜合打分�����。

圖2 明晟(MSCI)水壓力風(fēng)險敞口評分

其水壓力風(fēng)險敞口評分則依據上圖框架����,結合公司“具體業(yè)務(wù)—分支業(yè)務(wù)——水消費足跡”“地理風(fēng)險敞口—地理區域風(fēng)險敞口—水基線(xiàn)壓力”兩線(xiàn)并行綜合打分����。致力于讓投資者和ESG評級用戶(hù)可以更為全面了解公司的經(jīng)營(yíng)水強度�����、經(jīng)營(yíng)領(lǐng)域的水壓力以及公司在管理水相關(guān)風(fēng)險管理上的努力�。

因篇幅限制�,本文將分上下篇進(jìn)行���;下篇將圍繞標普全球可持續發(fā)展評估中的水資源年度觀(guān)察�、企業(yè)具體水足跡管理案例分析展開(kāi)討論�。

作者:

鄧潔琳 中央財經(jīng)大學(xué)綠色金融國際研究院研究員�����,杭州市上城區綠色價(jià)值投資研究院研究員

原創(chuàng )聲明

如需轉載���、引用本文觀(guān)點(diǎn)����,請注明出處為“中央財經(jīng)大學(xué)綠色金融國際研究院”�����。