在中央多個(gè)指導性和綱領(lǐng)性文件的印發(fā)推動(dòng)下����,文化創(chuàng )意產(chǎn)業(yè)早已上升至國家戰略��,各類(lèi)文化市場(chǎng)主體不斷發(fā)展壯大�,各產(chǎn)業(yè)之間相互交叉滲透��、跨界融合��、創(chuàng )意發(fā)展逐漸常態(tài)化����,多產(chǎn)業(yè)融合發(fā)展形成新業(yè)態(tài)�,將成為經(jīng)濟增長(cháng)最具活力的源泉�����。響應習近平主席“要統籌做好茶文化�����、茶產(chǎn)業(yè)�、茶科技這篇大文章”的號召發(fā)展茶文化產(chǎn)業(yè)���,不僅是適應時(shí)代發(fā)展的需要�,還對推動(dòng)傳統茶產(chǎn)業(yè)變革�、發(fā)展茶文化經(jīng)濟以及繁榮文化事業(yè)具有現實(shí)意義����。目前���,中國茶產(chǎn)業(yè)正處于轉型升級的關(guān)鍵期�、創(chuàng )新發(fā)展的機遇期�����、質(zhì)效提升的深化期�����,茶文化產(chǎn)業(yè)如何作為新質(zhì)生產(chǎn)力����,引領(lǐng)中國茶業(yè)實(shí)現中國特色現代茶產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展����?如何深化茶文化資源綜合開(kāi)發(fā)利用�����,充分發(fā)揮茶的經(jīng)濟價(jià)值���、社會(huì )價(jià)值和文化價(jià)值����?弘揚茶文化如何統籌理論與實(shí)踐�、陣地與市場(chǎng)��、國內與國際����,將中國從茶葉大國建設為茶葉強國�?這些都是新時(shí)代茶文化產(chǎn)業(yè)發(fā)展的核心議題��。

一��、茶文化產(chǎn)業(yè)概念范疇與發(fā)展歷程

概念范疇的確定有助于在戰略角度把握當下茶文化產(chǎn)業(yè)發(fā)展的目標方向���,其內涵和外延也將隨著(zhù)經(jīng)濟社會(huì )的發(fā)展歷程不斷得到豐富和延伸���。

(一)概念范疇

結合學(xué)界和政府意見(jiàn)��,現將茶文化產(chǎn)業(yè)概念界定為:在茶葉生產(chǎn)����、加工��、流通和消費過(guò)程中���,為豐富產(chǎn)品和服務(wù)內容�,以文化為核心����,通過(guò)創(chuàng )新��、創(chuàng )意手段����,對與茶相關(guān)的文化內容進(jìn)行生產(chǎn)和再生產(chǎn)�、儲存以及分配��,以直接或間接增加茶產(chǎn)品附加值�����、提高經(jīng)濟效益的行業(yè)�����。茶文化產(chǎn)業(yè)的本質(zhì)在于茶文化資源的產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)���,通過(guò)市場(chǎng)手段實(shí)現文化資源的商業(yè)價(jià)值�?����?杀豢醋鞑璁a(chǎn)業(yè)與文化創(chuàng )意產(chǎn)業(yè)的交叉部分�����,是傳統茶文化產(chǎn)業(yè)發(fā)展到一定階段后深化���、融合與再創(chuàng )新而形成的以創(chuàng )意為核心的復合產(chǎn)業(yè)形態(tài)����,涵蓋了茶葉一二三產(chǎn)業(yè)的全部形態(tài)�����。

(二)發(fā)展歷程

茶文化產(chǎn)業(yè)的發(fā)展與人民群眾日益增長(cháng)的精神文化需求息息相關(guān)���。新中國成立以來(lái)���,茶文化的產(chǎn)業(yè)價(jià)值經(jīng)歷一個(gè)從無(wú)到有的興起過(guò)程��。計劃經(jīng)濟時(shí)期�����,茶業(yè)實(shí)行統購統銷(xiāo)����,茶文化產(chǎn)業(yè)貢獻幾乎為零��,茶業(yè)市場(chǎng)化之后���,茶文化初步在廣告銷(xiāo)售中得以體現�。1977年第一家茶藝館的出現帶動(dòng)了茶文化的普及��,隨著(zhù)思想解放�����、傳統文化復興與茶經(jīng)濟建設�,中國茶文化研究逐漸得到重視���,20世紀80年代中期開(kāi)始出現“茶文化”一詞��,90年代已被普遍接受和廣泛使用��,這一時(shí)期吳覺(jué)農與莊晚芳等前輩的茶文化研究為茶文化學(xué)的建構奠定了基礎�。1990年茶人之家基金會(huì )的成立��、中國茶葉博物館的建成與開(kāi)放���、“首屆國際茶文化學(xué)術(shù)研討會(huì )”的召開(kāi)以及中國國際家茶文化研究會(huì )的成立�����,標志著(zhù)新時(shí)期茶文化研究迎來(lái)新紀元��,此后全國各地種種國際性��、全國性或專(zhuān)題性的茶文化活動(dòng)及學(xué)術(shù)研討會(huì )紛紛舉行�,極大地推動(dòng)了茶文化研究的開(kāi)展���。

21世紀以來(lái)的20年�����,是中國茶文化在產(chǎn)業(yè)領(lǐng)域實(shí)際應用發(fā)展最快速的時(shí)期��,學(xué)術(shù)界茶文化研究隊伍不斷壯大���,茶文化學(xué)術(shù)組織機構不斷增多�����、系統化��,茶文化研究成果發(fā)表平臺不斷豐富���,茶文化學(xué)術(shù)交流活動(dòng)頻繁開(kāi)展��。高等院校茶文化課程和相關(guān)專(zhuān)業(yè)陸續設立���,推動(dòng)著(zhù)茶文化學(xué)科構建�。越來(lái)越多的專(zhuān)家學(xué)者���、愛(ài)茶人士加入到飲茶群體和茶文化研究行列��,不斷深化茶文化基礎理論研究����,或以跨學(xué)科視角拓展了茶文化研究的視野�����、方法和深度�����,取得了諸多高水準�����、有影響力的學(xué)術(shù)成果��,為茶文化學(xué)術(shù)提升品味與注入創(chuàng )新活力�����。與此同時(shí)����,茶產(chǎn)業(yè)在文化產(chǎn)業(yè)的加持下得到創(chuàng )新發(fā)展���,茶文化產(chǎn)業(yè)形態(tài)從對傳統茶產(chǎn)業(yè)的“附著(zhù)式”轉向“融合式”���,并逐漸形成“主導式”形態(tài)�����,即實(shí)現茶文化產(chǎn)業(yè)化�、市場(chǎng)化���。隨著(zhù)中國全民飲茶日(2009年始)�����、國際茶日(2019年始)的確立�,豐富多彩的茶主題活動(dòng)在節日的歡慶氛圍下開(kāi)展���,既有雅俗共賞的茶藝表演����、茶席展示�,又有互動(dòng)有趣的飲茶贈茶���、書(shū)畫(huà)創(chuàng )作����、知識問(wèn)答等活動(dòng)��,還有講述茶知識���、茶故事的線(xiàn)上直播��,茶文化在民間得到更多普及推廣����。伴隨著(zhù)創(chuàng )意經(jīng)濟���、數字經(jīng)濟�����、知識經(jīng)濟�����、智慧經(jīng)濟時(shí)代的到來(lái)��,中國茶文化產(chǎn)業(yè)迎來(lái)了最好的發(fā)展時(shí)代����。

二����、茶文化產(chǎn)業(yè)現狀與趨勢

近年來(lái)�,隨著(zhù)我國飲茶文化的不斷發(fā)展���,茶市場(chǎng)規模持續擴大�。中商產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2024-2029年中國茶葉行業(yè)市場(chǎng)調查與發(fā)展前景分析研究報告》顯示�����,預計2024年茶葉市場(chǎng)規模將達3797億元�,現制茶飲市場(chǎng)規模將達1967億元�,飲茶市場(chǎng)規模將達882億元�。與此同時(shí)中國文化產(chǎn)業(yè)同樣取得了快速發(fā)展�,據國家統計局官網(wǎng)顯示��,2023年全國規模以上文化及相關(guān)產(chǎn)業(yè)企業(yè)實(shí)現營(yíng)業(yè)收入超過(guò)12萬(wàn)億元�,比上年增長(cháng)8.2%�����,其中互聯(lián)網(wǎng)數字文化領(lǐng)域實(shí)現利潤帶動(dòng)作用明顯�����。隨著(zhù)中國中等收入群體日益壯大����,消費者對產(chǎn)品的服務(wù)質(zhì)量和品質(zhì)品位要求日漸提升����,消費潛力與“質(zhì)量缺口”巨大�����,消費結構正在向多樣化����、差異化���、個(gè)性化�、定制化���、服務(wù)化轉型升級����,促使由生產(chǎn)導向性傳統茶業(yè)順應時(shí)代向市場(chǎng)導向性現代茶業(yè)轉型�����。從整體來(lái)看�,新時(shí)期茶文化產(chǎn)業(yè)的發(fā)展呈現了四大顯著(zhù)特征:年輕化���、多元化�、品牌化�、全球化�����。

一是茶文化興趣受眾年輕化�。從消費人群看�,年輕態(tài)消費群體已逐漸成為茶業(yè)市場(chǎng)主力����,這一變化與當前綜合國力發(fā)展與文化自信的顯著(zhù)提升�、文化產(chǎn)業(yè)“潮”運動(dòng)興起相關(guān)�����,年輕人產(chǎn)生通過(guò)文化消費重塑中國身份的需要�����。年輕人的茶飲意識不斷提升��,并且越來(lái)越注重產(chǎn)品附加值�,兼具社交��、時(shí)尚屬性的新茶飲產(chǎn)業(yè)不斷“內卷”���,進(jìn)一步打開(kāi)了中國茶葉市場(chǎng)����。當前新茶飲的主力消費人群中90后�����、00后的比例接近70%����,未來(lái)國內尚有數百億市場(chǎng)空間待滲透�。

二是茶文化表達渠道和方式多元化��。一方面茶葉消費場(chǎng)景豐富�����,線(xiàn)下有茶市��、茶鎮�����、茶園��、茶莊�、茶館��,線(xiàn)上電子商務(wù)蓬勃發(fā)展����,短視頻憑借著(zhù)“短��、平����、快”的優(yōu)勢成為茶文化內容傳播的重要載體����,產(chǎn)品營(yíng)銷(xiāo)逐漸立體化����;另一方面茶文化呈現跨界融合發(fā)展��,在2015年間出品大量茶文化相關(guān)影視作品����,如電視劇茶頌(2013)�、茶道(2014)等�,基本以茶文化弘揚為劇主線(xiàn)����,而近些年的電視劇�����,如《知否》(2018)�����、《夢(mèng)華錄》(2022)等或以京城大家族����、或以江南民間茶鋪為背景����,鋪陳故事情節的同時(shí)融入了宋朝茶文化的生活美學(xué)��;此外Z世代消費群體影響下的新式茶飲產(chǎn)品多元化���,各品牌重視產(chǎn)品創(chuàng )新與推廣營(yíng)銷(xiāo)��。

三是茶文化助力茶企形象品牌化�����。根據中國茶葉流通協(xié)會(huì )調查顯示�����,截至2022年底���,我國各類(lèi)茶葉生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)主體近154萬(wàn)家���,95%以上的茶企擁有自有品牌�,品牌經(jīng)濟已逐漸成為我國茶產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟發(fā)展的重要引擎和強大推力�。國內茶業(yè)品牌建設初具規模�,但是中國茶品牌在國際市場(chǎng)上尚未形成競爭優(yōu)勢與影響力����。2010-2023年間�����,浙江大學(xué)CARD中國農業(yè)品牌研究中心�、中國茶葉研究所�����、中國國際茶文化研究會(huì )品牌建設專(zhuān)委會(huì )等單位形成課題組���,對我國茶產(chǎn)業(yè)的品牌化現狀進(jìn)行持續的系統研究與價(jià)值評估���。2024年1月����,中國國際茶文化研究會(huì )牽頭的首屆中國茶品牌文化年會(huì )在紹興新昌舉行��,活動(dòng)期間成立了全國名茶區域公用品牌聯(lián)盟����,國民營(yíng)茶企的積極探索與學(xué)術(shù)團體的高度關(guān)注�,共同推動(dòng)茶產(chǎn)業(yè)品牌化進(jìn)程�����。

四是茶文化傳播面向全球化���。2019年聯(lián)合國大會(huì )確定每年5月21日為“國際茶日”�����,2022年“中國傳統制茶技藝及其相關(guān)習俗”列入聯(lián)合國教科文組織人類(lèi)非物質(zhì)文化遺產(chǎn)代表作名錄����,為中國茶文化國際傳播帶來(lái)了重大契機����。近二十年我國牽頭提出����、研制和發(fā)布系列茶葉國際標準�����,國際標準的參與度與話(huà)語(yǔ)權穩步提升�����,茶文化“走出去”趨勢更加明顯�����,一方面依靠“一帶一路”等國家層面上的貿易合作戰略����,另一方面依靠中國茶飲企業(yè)與傳統文化結合��、與國際流行文化接軌�����,在物流和數字化基建的完善下�,憑借著(zhù)原料優(yōu)勢以及先進(jìn)運營(yíng)模式在海外打開(kāi)了市場(chǎng)�。

三�、我國茶文化產(chǎn)業(yè)發(fā)展優(yōu)勢�����、問(wèn)題���、挑戰與機遇

我國茶文化產(chǎn)業(yè)在深厚文化底蘊和廣闊市場(chǎng)前景的基礎上�����,迎來(lái)了消費升級�����、數字經(jīng)濟融合和國際化發(fā)展的新機遇�,同時(shí)也面臨著(zhù)提升市場(chǎng)活力�、加強品牌建設與傳播效能等多方面挑戰��。

(一)優(yōu)勢:茶文化資源豐富

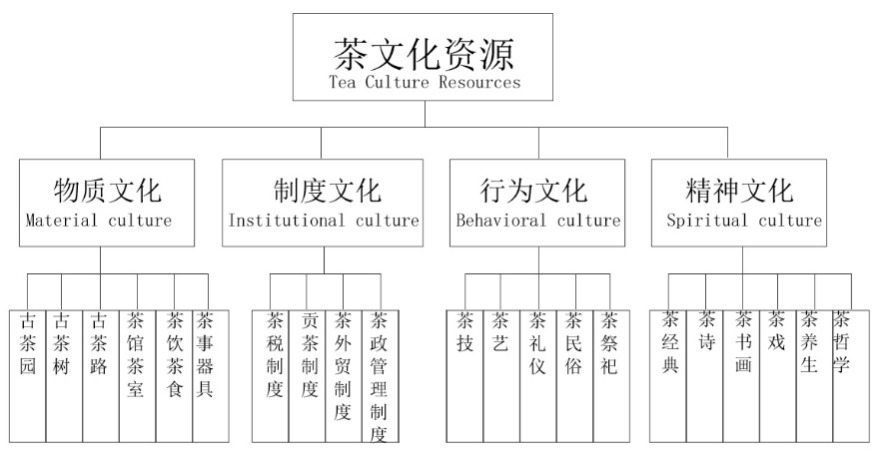

我國是茶文化的發(fā)祥地����,具有悠久的茶文化歷史�,并形成了豐富的茶文化資源�����,具備相當廣闊的茶文化創(chuàng )意內容開(kāi)發(fā)潛力���。茶文化資源可分為物質(zhì)文化����、制度文化���、行為文化�、精神文化四個(gè)部分��,物質(zhì)文化包括古茶園��、古茶樹(shù)�、茶址古跡����、茶館茶室�����、茶具���、茶飲�、茶食���、制茶與品茶器具��,制度文化包括茶稅制度�、貢茶制度�����、茶外貿制度���、茶政管理制度等��,行為文化包括茶禮儀����、茶技���、茶藝����、茶民俗��、茶祭祀等����,精神文化包括茶學(xué)�����、茶人茶史�����、茶文藝����、茶詩(shī)�����、茶戲��、茶書(shū)��、茶畫(huà)���、茶養生����、茶哲學(xué)等�。將以上所談的茶文化元素融入文化產(chǎn)業(yè)相關(guān)門(mén)類(lèi)中��,會(huì )形成以茶為特色的規?����;漠a(chǎn)業(yè)集群��。目前茶文化較多融入的產(chǎn)業(yè)門(mén)類(lèi)有文旅�、會(huì )展節事����、品牌產(chǎn)品���、空間設施��、文娛媒體等�。

王國維曾有“凡一代有一代之文學(xué)”的著(zhù)名判斷�����,同樣�,凡一代有一代之茶文化����。新時(shí)代中國茶文化既是高雅文化���,也是大眾文化���。茶文化產(chǎn)業(yè)若想促進(jìn)文化消費�、取得最大化的社會(huì )效益與市場(chǎng)效益��,就要順應和引領(lǐng)時(shí)代精神���,回歸��、參與�����、滲透到群眾的日常生活和精神生活中去���,直至成為大眾的生活方式本身��。

圖1 茶文化資源分類(lèi)圖

來(lái)源:自行整理

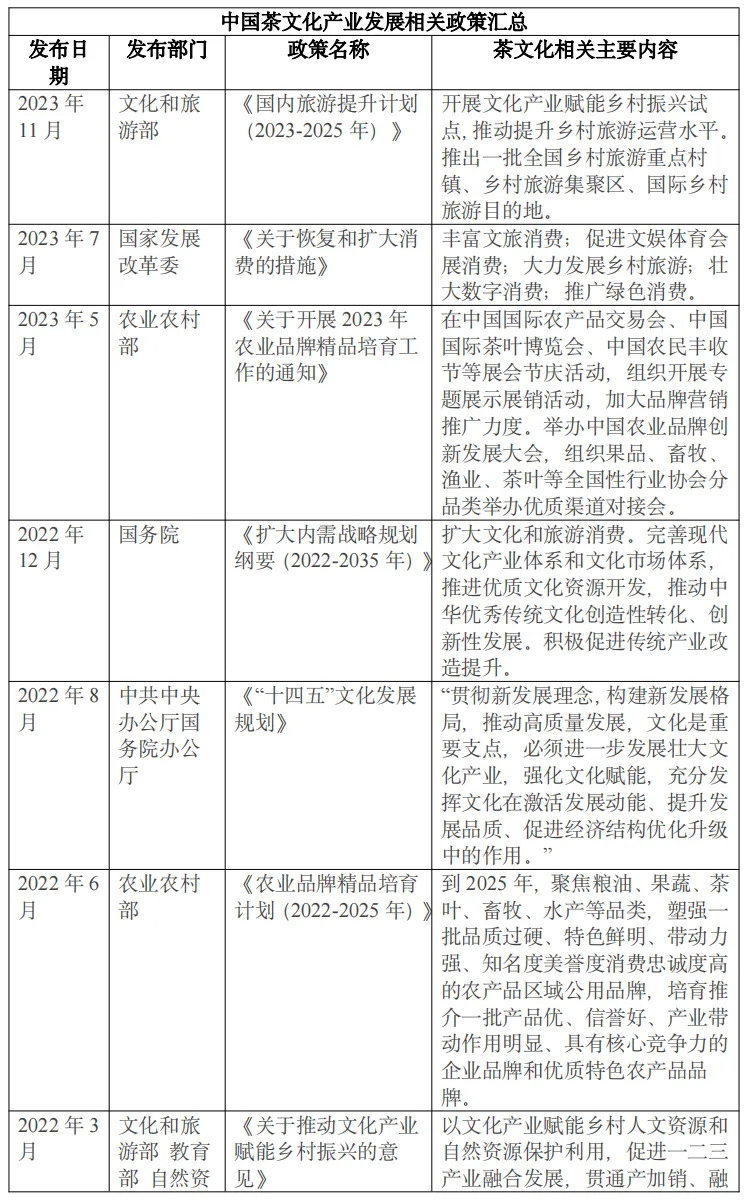

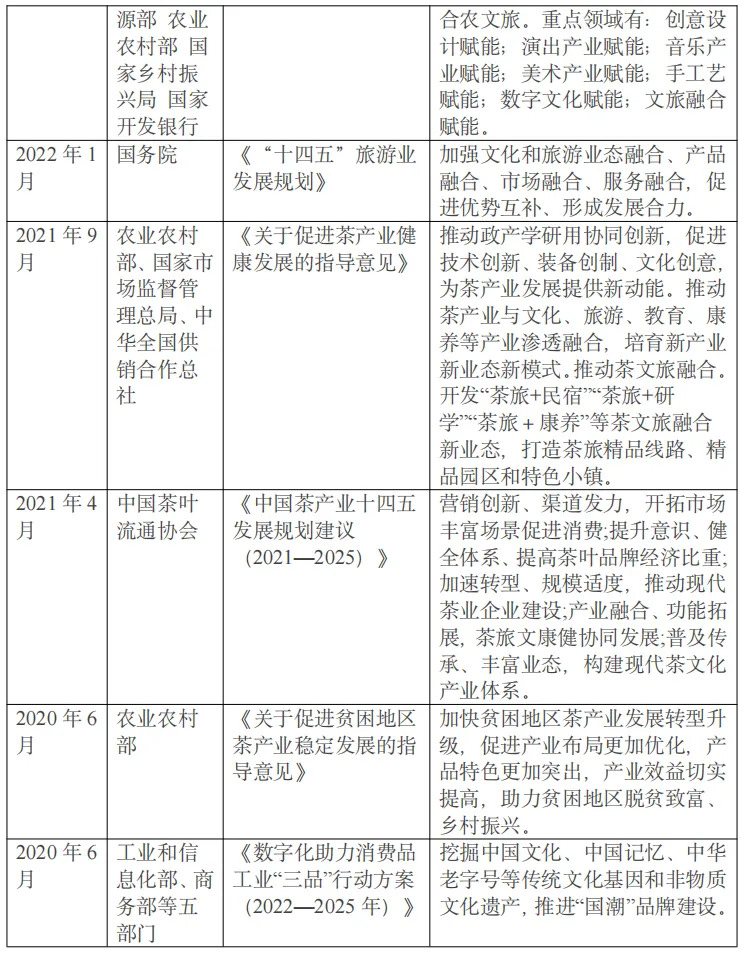

表1 中國茶文化產(chǎn)業(yè)發(fā)展相關(guān)政策匯總

資料來(lái)源:根據政府官網(wǎng)信息整理

(二)問(wèn)題:茶質(zhì)量與品牌建設不足

近年來(lái)我國茶產(chǎn)業(yè)快速發(fā)展��,從總量上看已成為世界產(chǎn)茶大國����、世界茶消費大國����,但與世界茶業(yè)強國相比����,正處于大國小農之瓶頸��,存在著(zhù)大而不強����、大而不精��、大而不彰等不足之處�����。無(wú)論是茶加工企業(yè)還是茶文化創(chuàng )意企業(yè)�,從規模和發(fā)展程度上看���,存在集約化程度低����、市場(chǎng)化產(chǎn)業(yè)化程度不足�����、管理體制不夠完善等問(wèn)題���。具體表現在經(jīng)營(yíng)主體上�,數量多�、規模小且分散���、結構低端�、實(shí)力弱����、產(chǎn)品水平不高�����、缺乏影響力�����;表現在產(chǎn)業(yè)生態(tài)上�,產(chǎn)業(yè)融合程度低��,利益鏈條不長(cháng)�����,精深加工水平不高����,茶葉產(chǎn)能過(guò)剩��,茶文化資源的開(kāi)發(fā)利用效率不夠�,品牌發(fā)展仍然滯后于茶產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟發(fā)展��,世界前十大茶品牌中���,還沒(méi)有中國茶品牌����;表現在產(chǎn)業(yè)發(fā)展的人才結構上�����,從業(yè)人員綜合素質(zhì)能力較低����,茶文化兼創(chuàng )意���、管理與經(jīng)營(yíng)于一體的交叉學(xué)科人才隊伍不足����,制約產(chǎn)業(yè)整體提升�����;表現在財政支持上�����,盡管文化體制機制改革不斷創(chuàng )新���,金融政策環(huán)境不斷優(yōu)化�����,因為文化產(chǎn)業(yè)自身輕資產(chǎn)特點(diǎn)不滿(mǎn)足融資擔保要求���,文化與金融的合作仍存在較大鴻溝�����,文化企業(yè)融資難�、融資貴的問(wèn)題還一定程度存在�。

(三)機遇:數字賦能產(chǎn)業(yè)融合升級

新一輪科技革命使世界進(jìn)入“加速度”時(shí)代�,產(chǎn)業(yè)形態(tài)����、分工和組織方式正被顛覆���,催生大量新產(chǎn)業(yè)����、新業(yè)態(tài)�、新模式���,搶抓數字經(jīng)濟發(fā)展機遇���,數字賦能改造提升傳統產(chǎn)業(yè)���、發(fā)展現代服務(wù)業(yè)��,為實(shí)現文化產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的必由之路���。近年來(lái)����,我國數字文化產(chǎn)業(yè)呈現多元化蓬勃發(fā)展趨勢�,打破了文化領(lǐng)域產(chǎn)業(yè)壁壘�����,加速了文化產(chǎn)業(yè)形態(tài)外延拓展����,新型經(jīng)營(yíng)方式�、文化業(yè)態(tài)以及商業(yè)模式不斷涌現創(chuàng )新�����,激發(fā)了新一代年輕大眾消費意愿����,使中國文化產(chǎn)業(yè)的國際影響力與市場(chǎng)競爭力日益提升���。在以技術(shù)創(chuàng )新為驅動(dòng)的新零售模式下�,茶企可充分運用互聯(lián)網(wǎng)大數據更好地研究消費者的需求和變化�����,作為調整發(fā)展戰略���、產(chǎn)品方向和創(chuàng )新內容的依據���,降本增效的同時(shí)�,提升了茶品牌的傳播度��、知名度�,實(shí)現精準營(yíng)銷(xiāo)����。

(四)挑戰:提升市場(chǎng)活力與傳播效能

當前我國文化產(chǎn)業(yè)發(fā)展的大問(wèn)題是沒(méi)有真正實(shí)現市場(chǎng)化�����,交易與宣傳平臺建設相對滯后��,文化產(chǎn)業(yè)相關(guān)政策法規不完善����,評價(jià)體系尚未建立���,沒(méi)有形成健全�����、規范��、保障性的管理體制�。我國文化產(chǎn)業(yè)的企業(yè)基礎屬于原本國有事業(yè)板塊����,帶有明顯的舊體制轉型特點(diǎn)����,大量依靠政策背書(shū)���、政府補貼投資�����,政府與文化企業(yè)的管理邊界�、國有文化機構與民營(yíng)文化組織的體制性鴻溝等問(wèn)題���,都需要制度改革推動(dòng)解決��。茶文化產(chǎn)業(yè)同樣正在經(jīng)歷由作為茶產(chǎn)品的附庸而發(fā)展為相對獨立的產(chǎn)業(yè)部門(mén)或文化業(yè)態(tài)這一探索過(guò)程��,低小散亂�����,缺乏市場(chǎng)活力�。

茶產(chǎn)業(yè)早已進(jìn)入全球化競爭階段�����,目前全球性保護主義疊加勞動(dòng)力要素供給下降���、全球經(jīng)濟衰退�,我國茶資源跨界應用技術(shù)創(chuàng )新深度不夠�,綜合效益較低�����,茶產(chǎn)業(yè)和產(chǎn)品仍處于全球產(chǎn)業(yè)鏈����、價(jià)值鏈中低端���。國內茶企規模參差不齊��、質(zhì)量不穩定���,在茶葉出口上��,目前以散裝���、原材料供給為主�����,深加工產(chǎn)品占比低��,茶葉品牌溢價(jià)能力欠缺���,全球茶葉貿易量相比較低�����,茶文化話(huà)語(yǔ)權國際競爭力不足����。我國茶產(chǎn)業(yè)正處于向高質(zhì)量發(fā)展轉型的關(guān)鍵時(shí)期���,國內茶產(chǎn)業(yè)供求結構性失衡����,開(kāi)拓國際市場(chǎng)迫在眉睫��,因此復興茶文化��、振興茶產(chǎn)業(yè)���、建設茶業(yè)強國����,道雖險阻�,行而不輟則未來(lái)可期���。

四.關(guān)于我國茶文化產(chǎn)業(yè)發(fā)展的政策建議

通過(guò)以上對我國茶文化產(chǎn)業(yè)現狀及問(wèn)題的分析�,現就人才隊伍建設����、產(chǎn)業(yè)發(fā)展機制�、金融引導支持�、品牌建設經(jīng)營(yíng)����、科技賦能傳播等五個(gè)方面提出相關(guān)政策建議��。

(一)加強茶文化的學(xué)術(shù)研究�����,完善茶文化產(chǎn)業(yè)人才培養體系

一方面建設茶文化產(chǎn)業(yè)智庫����,加強基礎理論研究���,鼓勵學(xué)者從各自學(xué)術(shù)領(lǐng)域����,如文化學(xué)�、文學(xué)����、歷史學(xué)�����、哲學(xué)��、美學(xué)�、宗教學(xué)��、民族學(xué)����、民俗學(xué)�����、社會(huì )學(xué)�����、經(jīng)濟學(xué)����、管理學(xué)等����,用具有洞察力��、穿透力來(lái)的學(xué)術(shù)視野�����,會(huì )通古今中外深度考察��,豐富茶文化內涵�,為茶文化創(chuàng )意工作者提供學(xué)術(shù)支持�����。鼓勵拓寬資料邊界���,深入我國四大茶區����,調查載錄不同民族和地區茶史����、茶俗����、茶事等茶文化資源���,建立更為完備的現代茶文化資料庫��、茶文化產(chǎn)業(yè)數據庫����,為茶文化產(chǎn)業(yè)政策制定與行業(yè)發(fā)展提供良策���。另外加強對中國茶葉典籍的外譯�,充分利用“一帶一路”政策資源�,精心打造一批有國際影響力的茶文化研討會(huì )與茶文化活動(dòng)��,不斷追蹤世界各國學(xué)術(shù)進(jìn)展�、產(chǎn)業(yè)進(jìn)展���,不斷提高學(xué)術(shù)水準�,引領(lǐng)學(xué)術(shù)前沿�,為提升中國茶文化國際話(huà)語(yǔ)權����、影響力提供保障����。

另一方面吸納并培養多層次的人才隊伍���,在中低齡基礎教育中���,穿插融入茶文化基礎知識���,通過(guò)課外活動(dòng)����、研學(xué)���、夏令營(yíng)等組織形式體驗采茶制茶等����,激發(fā)學(xué)生對茶文化的興趣�;在普通高等教育院校���,鼓勵學(xué)科融合���、學(xué)科交叉�����,開(kāi)設茶學(xué)�、茶藝�、茶文化等專(zhuān)業(yè)或方向���,提供系統的理論學(xué)習與實(shí)踐訓練���,培養研究型�、實(shí)用型人才�����,支持茶文化人才國際交流項目�,派遣人才赴海外學(xué)習先進(jìn)經(jīng)驗����,同時(shí)吸引外國專(zhuān)家來(lái)華交流�����;在藝術(shù)類(lèi)����、人文類(lèi)院校鼓勵以茶為課題的創(chuàng )作��,如茶文藝(包括書(shū)����、畫(huà)�、文)�,茶設計(包括包裝�、服裝����、器具�����、空間)等�����;在職業(yè)培訓或繼續教育領(lǐng)域�,為在職人員提供茶藝師���、評茶師���、茶葉加工技術(shù)員等職業(yè)資格培訓�,提升行業(yè)人員的專(zhuān)業(yè)技能和服務(wù)水平���。依據茶區發(fā)展水平�����,建設地方茶文化研究中心����、茶藝培訓基地���、茶葉博物館��、茶文化傳承基地等平臺�,為人才培養提供實(shí)踐場(chǎng)所和學(xué)術(shù)研究環(huán)境�。政府建立茶文化產(chǎn)業(yè)人才支持與激勵機制����,對茶文化人才的培養給予資金支持�、稅收優(yōu)惠等激勵措施���,設立茶文化人才獎項���,以表彰在茶文化傳承����、創(chuàng )新����、推廣等方面做出突出貢獻的個(gè)人和團隊���。企事業(yè)單位要聯(lián)合學(xué)校與傳承人持續開(kāi)展茶類(lèi)非遺文化進(jìn)校園�����、進(jìn)機關(guān)��、進(jìn)企業(yè)��、進(jìn)社區等活動(dòng)�����,做好茶文化普及與傳承��。

(二)推動(dòng)茶產(chǎn)業(yè)集約化����,探索產(chǎn)業(yè)融合創(chuàng )新機制

一方面是培育壯大以新型龍頭企業(yè)為支柱的現代茶產(chǎn)業(yè)集群���。發(fā)揮優(yōu)質(zhì)企業(yè)引領(lǐng)作用��,政府落實(shí)好各項惠企穩企政策���,持續優(yōu)化市場(chǎng)環(huán)境��,彰顯資本���、技術(shù)���、品牌�、市場(chǎng)�����、文化功能���,支持企業(yè)整合創(chuàng )新資源和要素���,培育一批具有生態(tài)主導力的產(chǎn)業(yè)鏈“鏈主”企業(yè)�����。加強文化內容創(chuàng )新體系中企業(yè)的主體作用�,協(xié)同推進(jìn)生產(chǎn)模式����、管理模式��、商業(yè)模式和服務(wù)模式創(chuàng )新���。鼓勵采用“公司+基地+合作社+農戶(hù)”組織形式和線(xiàn)上線(xiàn)下共融共享等新型生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)模式�����,完善產(chǎn)業(yè)鏈上中下游聯(lián)結機制�,用心構建茶產(chǎn)業(yè)的利益鏈��、科技鏈��、協(xié)同鏈����、營(yíng)銷(xiāo)鏈����、文化鏈�����、數字鏈“六鏈共環(huán)”的現代化茶業(yè)發(fā)展共同體�����。另一方面因地域����、文化�����、特色���、風(fēng)俗制宜����,打造一大批小而美����、精而特的特色茶文化小微企業(yè)群���,以全產(chǎn)業(yè)鏈的思維發(fā)揮原產(chǎn)地�、原種茶���、原工藝的優(yōu)勢�����,拓展茶事相關(guān)的衍生品市場(chǎng)�����,培育三茶統籌價(jià)值生態(tài)體系�����,建立良性競爭機制��。

(三)金融支持產(chǎn)業(yè)鏈現代化�,健全茶文化產(chǎn)業(yè)體系和市場(chǎng)體系

推動(dòng)茶文化產(chǎn)業(yè)進(jìn)入健康發(fā)展的快車(chē)道�,需要政府部門(mén)�����、金融服務(wù)機構通力配合共同采取措施改變財政對文化產(chǎn)業(yè)扶持的現狀�����。一方面完善財政政策扶持體系��,包括制定扶持產(chǎn)業(yè)發(fā)展的專(zhuān)項財政政策����,鼓勵茶企積極進(jìn)行轉型��、延伸產(chǎn)業(yè)鏈���,開(kāi)發(fā)新產(chǎn)品��、新項目�;適當降低稅率�,減輕企業(yè)稅收壓力��,并實(shí)行稅收返還政策��,鼓勵企業(yè)和個(gè)人贊助或捐贈����。另一方面發(fā)揮財政的杠桿作用����,吸引社會(huì )資本廣泛參與�。建立健全文化產(chǎn)業(yè)金融評估體系與信用體系等配套措施��,積極打造服務(wù)功能齊全的文化產(chǎn)權交易平臺和健全的文化金融中介服務(wù)體系�����,持續推進(jìn)多層次風(fēng)險分擔機制與風(fēng)險管理市場(chǎng)的建設�����,建立并完善投融資擔保體系���,進(jìn)一步健全文化金融風(fēng)險補償機制����。加強金融科技運用����,提升文化產(chǎn)業(yè)金融服務(wù)效率��,建設多層次�����、多元化的金融市場(chǎng)產(chǎn)品體系��。

(四)加強茶品牌建設���,打造文化IP積極探索新賽道

茶產(chǎn)業(yè)的發(fā)展要靠品牌提升價(jià)值����,而品牌要靠文化來(lái)賦魂�����。在茶產(chǎn)業(yè)升級和多元化發(fā)展的時(shí)代����,茶品牌建設成為眾多茶企高速發(fā)展的重要戰略����,也是茶產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展必經(jīng)之路�。在提高茶葉質(zhì)量和生產(chǎn)效益基礎上��,打造一批國際品牌��、國家品牌�����、地方品牌�、文化品牌�,建立政府����、大學(xué)院校�、社會(huì )機構�、協(xié)會(huì )等多層次孵化器建設體系�����,建設茶葉品牌服務(wù)平臺����,成立區域品牌發(fā)展聯(lián)盟����,進(jìn)一步挖掘文化底蘊講好品牌故事�,注重品牌形象塑造�����,打造地域特色鮮明��、產(chǎn)品特性突出的區域公用品牌����。以省級區域公用品牌為引領(lǐng)��,大力推動(dòng)區域主要公用品牌整合�,構建相應的茶葉企業(yè)品牌集群�����,達到規模效應�。發(fā)揮茶企品牌建設主體作用����,增強企業(yè)品牌意識和知識產(chǎn)權布局意識����。企業(yè)應積極應對新生代消費群體崛起和消費行為變革��,思考品牌年輕化�����、品質(zhì)化�、個(gè)性化��、社交化�����、國際化表達��,提升品牌經(jīng)營(yíng)管理水平�,豐富茶葉消費場(chǎng)景�,讓茶文化真正融入普通消費者的日常生活���,持續深耕茶文化賦能茶品牌��。

積極探索新茶飲����、茶旅游���、茶空間等新賽道�����,發(fā)掘茶葉新功能��、新價(jià)值����。積鼓勵發(fā)展大型茶企牽頭��,合作社����、基地跟進(jìn)�����,茶農積極參與的�����,集休閑旅游����、生態(tài)觀(guān)光����、影視拍攝���、文化展覽�����、主題民俗���、藝術(shù)創(chuàng )作��、繪畫(huà)攝影�����、品牌孵化�����、文創(chuàng )產(chǎn)品開(kāi)發(fā)�、茶文化教育研學(xué)��、大型賽事���、文化交流一體的茶文化產(chǎn)業(yè)化聯(lián)合體��,加強產(chǎn)銷(xiāo)銜接和利益聯(lián)結��,持續打造以IP運營(yíng)為核心的“茶葉+”系列產(chǎn)業(yè)���,加快茶產(chǎn)業(yè)與現代產(chǎn)業(yè)要素跨界配置���,發(fā)展新業(yè)態(tài)與新模式�,加強對茶葉文化遺產(chǎn)發(fā)掘����、保護�、傳承和利用��,推動(dòng)茶文化與旅游����、教育�、健康����、休閑等產(chǎn)業(yè)創(chuàng )新融合��。在鄉村振興戰略的大背景下�����,激活地域茶文化資源稟賦����,建設一批以茶園為主體的休閑農業(yè)景區��,跟進(jìn)文旅服務(wù)配套��,形成一批精品線(xiàn)路���,激發(fā)消費側需求潛力���,促進(jìn)多環(huán)節增效���,茶農多渠道增收�,提高鄉村發(fā)展水平�。

在國際平臺上��,把“中國茶”作為一個(gè)國家級產(chǎn)業(yè)品牌來(lái)打造�,明確“中國茶”的核心價(jià)值�����、文化特征����、風(fēng)格差異���、價(jià)值支撐等�����,并形成品牌文化��、品牌故事���、品牌價(jià)值鏈�,強化統一的品牌形象��,整合以產(chǎn)地為基礎的區域公用品牌與企業(yè)品牌�����、產(chǎn)品品牌力量�����,用“集群品牌”集群協(xié)同作戰�����,針對不同區域的國際市場(chǎng)��,分析并融合其文化特征與消費特征���,進(jìn)行落地營(yíng)銷(xiāo)�����。幫助新式茶飲行業(yè)“走出去”����,打通海外供應鏈���,快速復制商業(yè)模式����,為民營(yíng)企業(yè)出海創(chuàng )造更加穩定和有利的外部環(huán)境����。

(五)加強茶文化數字化傳播��,提升國際傳播效能

黨的二十大報告指出�,要“深化文明交流互鑒�����,推動(dòng)中華文化更好走向世界”���。數字化浪潮下�����,科技賦能正在為茶文化產(chǎn)業(yè)帶來(lái)更大發(fā)展空間���。中共中央辦公廳�、國務(wù)院辦公廳印發(fā)的《關(guān)于推進(jìn)實(shí)施國家文化數字化戰略的意見(jiàn)》為茶文化產(chǎn)業(yè)數字化建設提供目標方向�����。全面梳理中華茶文化資源�����,關(guān)聯(lián)數據源和文化實(shí)體��,形成中華茶文化數據庫�����,搭建文化數據服務(wù)平臺�����,依法向公眾開(kāi)放����。促進(jìn)茶文化機構數字化轉型升級���,將茶文化研究關(guān)聯(lián)數據轉化為可溯源���、可量化�����、可交易的資產(chǎn)��,分享文化素材��,延展文化數據供應鏈��,推動(dòng)不同層級��、不同平臺���、不同主體之間文化數據分享���,促進(jìn)關(guān)聯(lián)數據評估和交易的專(zhuān)業(yè)化��、公開(kāi)化��、市場(chǎng)化�����,以及文化數據解構�����、重構和呈現的社會(huì )化�、專(zhuān)業(yè)化�����、產(chǎn)業(yè)化�����。引導品牌主體運用數字技術(shù)�����,優(yōu)化管理服務(wù)��,完善業(yè)務(wù)流程�,推進(jìn)品牌管理�、市場(chǎng)監測���、展銷(xiāo)推廣全流程數字化���。

立足國際市場(chǎng)�,創(chuàng )建全球性交易與傳播平臺,制定差異化競爭戰略和傳播策略��,創(chuàng )新茶文化數字化表達方式��,推動(dòng)圖書(shū)����、報刊���、電影����、廣播電視�����、演藝等傳統業(yè)態(tài)升級����,調整優(yōu)化文化業(yè)態(tài)和產(chǎn)品結構����。線(xiàn)下通過(guò)博覽會(huì )�、交易會(huì )����、推介會(huì )等多種形式��,利用VR����、AR等現代數字媒體虛擬技術(shù)還原中國傳統制茶技藝��、講述中國茶葉故事��,開(kāi)發(fā)相關(guān)數字游戲產(chǎn)品����,拉動(dòng)體驗經(jīng)濟���,促進(jìn)產(chǎn)銷(xiāo)銜接�����,提升市場(chǎng)認可度����。加強與國際組織�����、駐華使領(lǐng)館���、國際研究機構��、國際商協(xié)會(huì )等交流�����,在國外布局和設立一體化茶葉交流體驗中心����,推動(dòng)農業(yè)品牌國際合作�����。線(xiàn)上加強與主流新聞媒體����、網(wǎng)絡(luò )新媒體�、海外媒體等平臺開(kāi)展推廣���,發(fā)展數字化消費新場(chǎng)景�����。與不同語(yǔ)言�����,不同民族�,不同國家與地區的文化相融合�,全方位���、多角度��、立體化地普及茶文化���,帶動(dòng)飲茶風(fēng)尚�,加速品牌“破圈”��,驅動(dòng)品牌全鏈路升級���。鼓勵民間社團組織借力新媒體推動(dòng)茶類(lèi)非遺創(chuàng )造性轉化����、創(chuàng )新性發(fā)展����。

(課題組近期加強了我國茶葉健康及其融資策略的研究���,已經(jīng)刊出部分成果�,將適時(shí)發(fā)布《2024健康金融報告(茶葉發(fā)展專(zhuān)題)》��,敬請期待和支持��。)

參考文獻

[1]周?chē)唬航y籌茶文化·茶產(chǎn)業(yè)·茶科技,實(shí)現中國特色現代茶產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展[R]中國當代茶文化發(fā)展論壇��,2021-5-21

[2]周建新��,駱夢(mèng)柯:中國文化產(chǎn)業(yè)研究2022年度學(xué)術(shù)報告[J]深圳大學(xué)學(xué)報,2023, 40 (01)

作者:

王玨 安徽信息工程學(xué)院教師����、中央財經(jīng)大學(xué)綠色金融國際研究院健康金融課題組助理�,《2024健康金融報告(茶葉發(fā)展專(zhuān)題)》撰稿人

研究指導:

任國征 中央財經(jīng)大學(xué)綠色金融國際研究院研究員��、健康金融實(shí)驗室(資源庫)主任�����,健康金融課題組組長(cháng)

原創(chuàng )聲明

如需轉載���、引用本文觀(guān)點(diǎn)�����,請注明出處為“中央財經(jīng)大學(xué)綠色金融國際研究院”�。