我國是世界上最早種植茶樹(shù)和制作茶葉的國家���,茶產(chǎn)業(yè)作為我國傳統優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)���,具有較強的國際競爭力��,承擔著(zhù)支撐茶區經(jīng)濟����、滿(mǎn)足健康消費���、穩定擴大就業(yè)�、服務(wù)鄉村振興的重要任務(wù)����。在國內外經(jīng)濟形勢深刻變化���、市場(chǎng)競爭日益激烈的時(shí)代背景下��,推動(dòng)茶產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的關(guān)鍵要素之一就是保證茶產(chǎn)業(yè)發(fā)展戰略的高質(zhì)量�?����!笆奈濉睍r(shí)期�����,我國經(jīng)濟建設進(jìn)入新的發(fā)展階段���;也是茶產(chǎn)業(yè)貫徹供給側結構性改革����、創(chuàng )新驅動(dòng)�����,深化要素市場(chǎng)化配置改革�、激發(fā)活力�,提高發(fā)展質(zhì)量效益���、振興茶鄉的關(guān)鍵時(shí)期��。中國茶葉流通協(xié)會(huì )應產(chǎn)業(yè)發(fā)展趨勢���,于2021年2月5日發(fā)布《中國茶產(chǎn)業(yè)十四五發(fā)展規劃建議(2021-2025)》(中國茶葉流通協(xié)會(huì ))�����,為推動(dòng)茶產(chǎn)業(yè)加快改革創(chuàng )新�����、構建依托強大國內市場(chǎng)的新發(fā)展格局��,鞏固提升脫貧攻堅成果�、推動(dòng)茶葉經(jīng)濟體系優(yōu)化升級提供參考和依據��。各省亦順應發(fā)展大勢���,于各自“十四五”規劃中對茶產(chǎn)業(yè)的發(fā)展作出相應目標計劃措施���,本文將梳理出重點(diǎn)內容����,結合我國茶產(chǎn)業(yè)發(fā)展現狀與問(wèn)題���,提出相關(guān)政策建議��。

一��、我國各地“十四五”規劃茶產(chǎn)業(yè)重要內容梳理

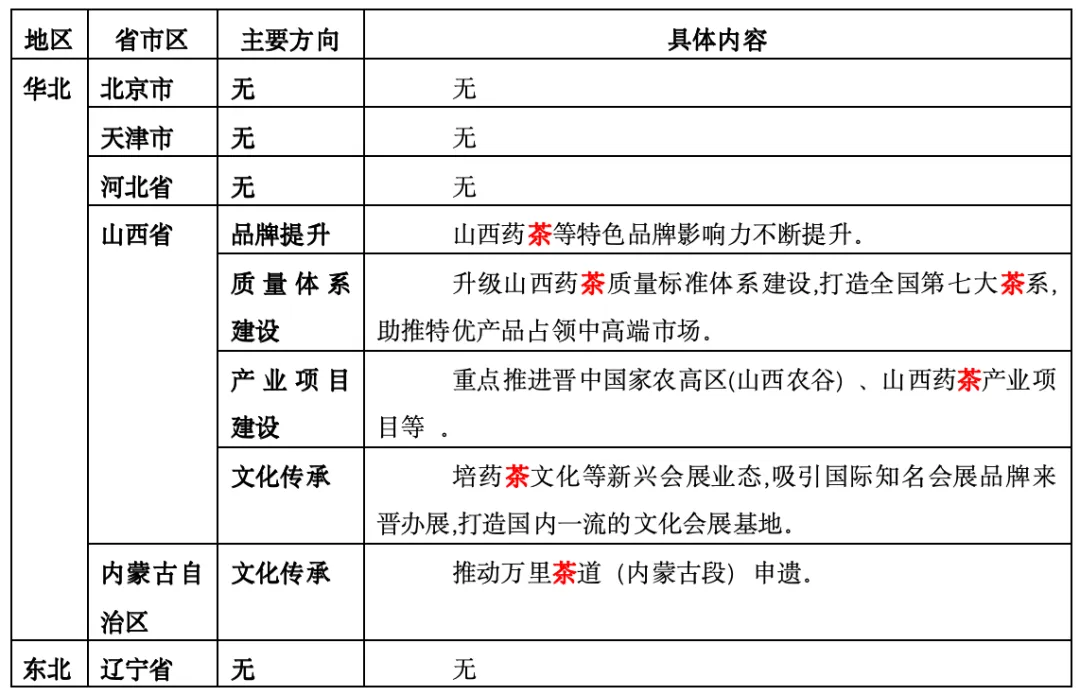

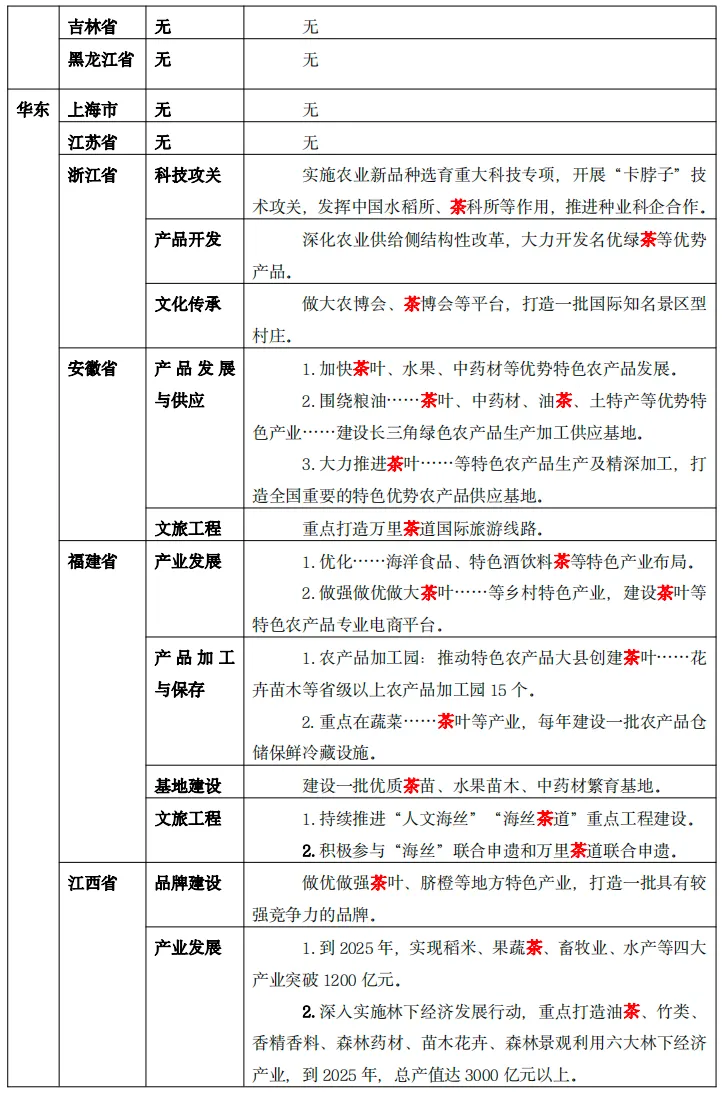

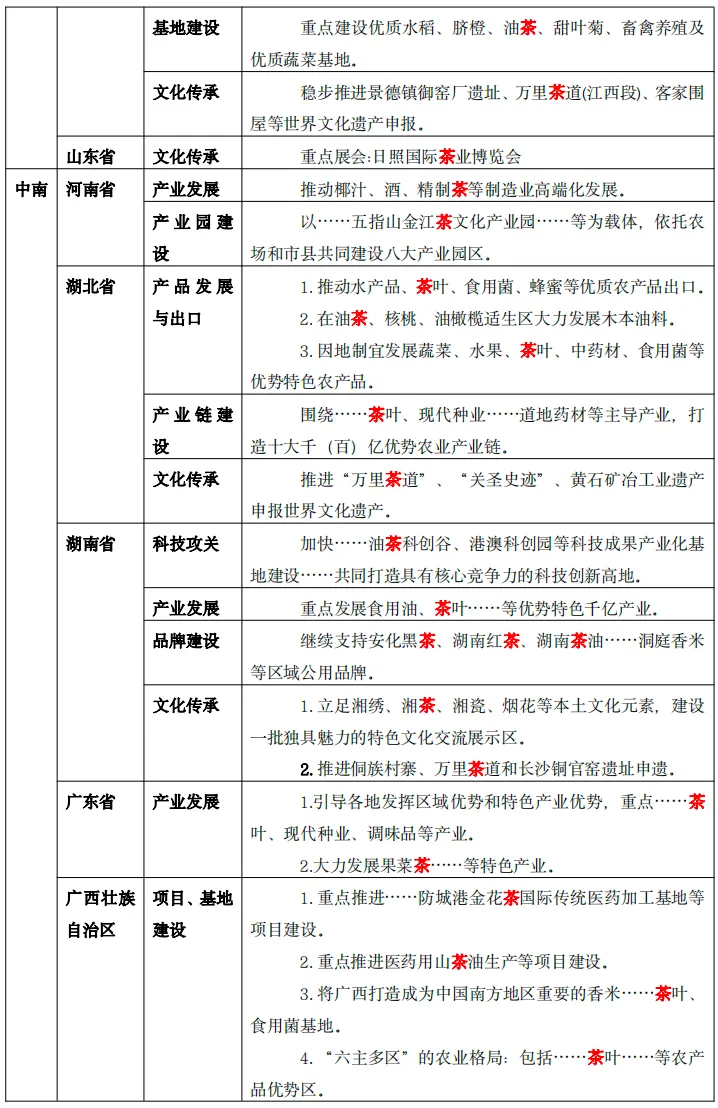

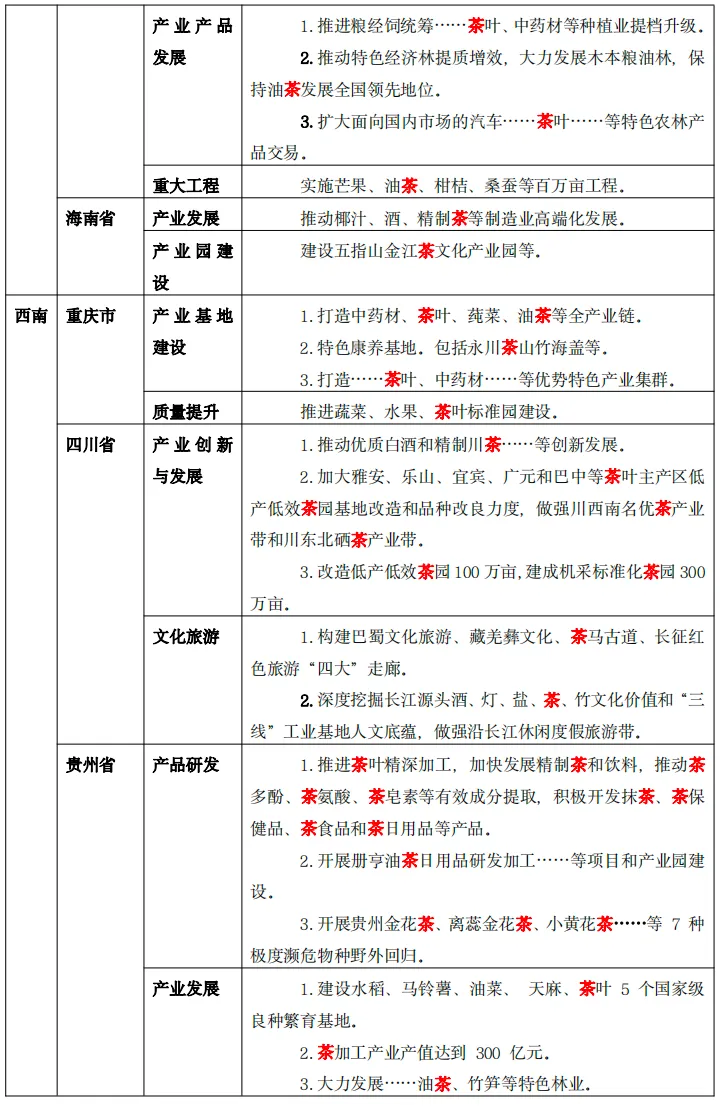

縱覽各地“十四五”規劃��,大部分省份對茶產(chǎn)業(yè)以及相關(guān)領(lǐng)域發(fā)展作出相應舉措��,下表將與“茶產(chǎn)業(yè)”相關(guān)主要內容進(jìn)行了重點(diǎn)梳理:

表1. 各省市自治區“十四五”規劃茶產(chǎn)業(yè)重點(diǎn)內容匯總表

通過(guò)以上表格��,經(jīng)梳理可以把各地區“十四五”規劃中關(guān)于“茶產(chǎn)業(yè)”的重點(diǎn)內容概括為以下幾個(gè)方面:

一是在產(chǎn)業(yè)產(chǎn)品建設發(fā)展方面��,一方面包括產(chǎn)業(yè)鏈�����、產(chǎn)業(yè)園����、產(chǎn)業(yè)基地�、產(chǎn)業(yè)項目����、加工園�、加工供應基地建設等����,另一方面包括規劃目標的產(chǎn)值設定���。如:山西省政府提出重點(diǎn)推進(jìn)山西藥茶產(chǎn)業(yè)項目等���;浙江省政府提出深化農業(yè)供給側結構性改革�,大力開(kāi)發(fā)名優(yōu)綠茶等優(yōu)勢產(chǎn)品�;安徽省政府提出大力推進(jìn)茶葉等特色農產(chǎn)品生產(chǎn)及精深加工�,打造全國重要的特色優(yōu)勢農產(chǎn)品供應基地��;江西省政府提出到2025年���,實(shí)現稻米�����、果蔬茶�、畜牧業(yè)����、水產(chǎn)等四大產(chǎn)業(yè)突破1200億元等����;云南省政府提出到2025年�,茶葉等特色產(chǎn)業(yè)農業(yè)總產(chǎn)值���,力爭在“十三五”末的基礎上實(shí)現“翻一番”目標等����。

二是在品牌建設方面�,多數省份因地制宜發(fā)展特色品牌�����。如:山西省政府提出促使山西藥茶等特色品牌影響力不斷提升����;江西省政府提出做優(yōu)做強茶葉等地方特色產(chǎn)業(yè)����,打造一批具有較強競爭力的品牌����;貴州省政府提出培育壯大“貴州綠茶”優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品品牌�,不斷提升黔茶“黔字號”品牌的市場(chǎng)競爭力和知名度�;西藏自治區政府提出大力發(fā)展高原有機茶�,扶持和培育農牧區新型經(jīng)營(yíng)主體�����,打造高原生物產(chǎn)業(yè)品牌等����。

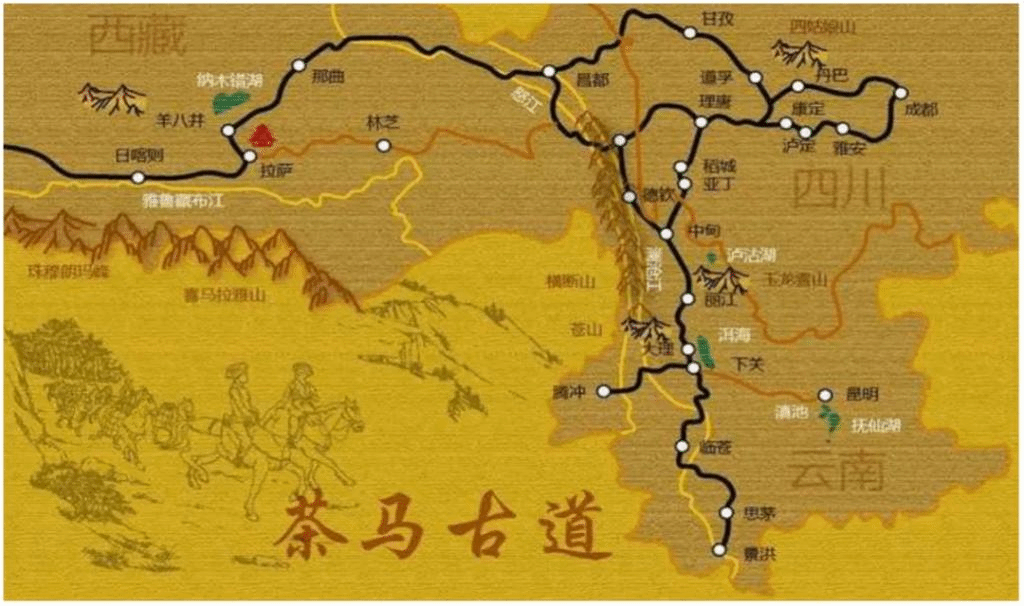

三是在文化保護傳承交流方面���,主要包括文化會(huì )展基地建設�、平臺建設�����、文旅結合����、世界文化遺產(chǎn)申報等方面����。如:山西省政府提出培藥茶文化等新興會(huì )展業(yè)態(tài)����,吸引國際知名會(huì )展品牌來(lái)晉辦展����,打造國內一流的文化會(huì )展基地���,浙江省政府提出做大茶博會(huì )平臺等���;此外����,四川省政府��、云南省��、西藏自治區政府皆提出加強“茶馬古道”(如圖1:唐代以來(lái)��,在中國西南和西北地區�����,以茶葉和馬匹為主要交易內容�����,以馬幫為主要運輸工具的商品貿易通道)沿線(xiàn)旅游文化資源保護和挖掘�����;內蒙古自治區��、安徽省��、福建省���、江西省�����、湖北省��、湖南省政府皆提出推進(jìn)“萬(wàn)里茶道”(如圖2:中國�、蒙古��、俄國之間以茶葉為大宗商品的長(cháng)距離貿易線(xiàn)路)�、申報世界文化遺產(chǎn)等�。

圖1:茶馬古道路線(xiàn)示意圖

來(lái)源:https://www.meipian.cn/2hg1n0t5

圖2:萬(wàn)里茶道路線(xiàn)圖

來(lái)源:山西省晉商文化博物館 http://www.jswhbwg.com/contents/10/63.html

四是在對外合作與貿易方面�����,主要包括對外貿易�、合作以及外貿轉型基地的建設����。如:湖北省政府提出推動(dòng)水產(chǎn)品���、茶葉�����、食用菌���、蜂蜜等優(yōu)質(zhì)農產(chǎn)品出口�����;貴州省政府提出與上海合作推進(jìn)上海黔茶中心����、與浙江合作推進(jìn)茶產(chǎn)業(yè)發(fā)展等項目建設�����,積極推進(jìn)鳳岡縣鋅硒茶葉等國家級外貿轉型升級基地建設等�����。

五是在科技創(chuàng )新研發(fā)方面��,主要包括品種培育�、技術(shù)攻關(guān)����、科研機構合作等���。如:浙江省政府提出實(shí)施農業(yè)新品種選育重大科技專(zhuān)項�����,開(kāi)展“卡脖子”技術(shù)攻關(guān)�����,發(fā)揮中國水稻所��、茶科所等作用�,推進(jìn)種業(yè)科企合作����;湖南省政府提出加快油茶科創(chuàng )谷���、等科技成果產(chǎn)業(yè)化基地建設����,共同打造具有核心競爭力的科技創(chuàng )新高地��;貴州省政府開(kāi)展貴州金花茶�����、離蕊金花茶�、小黃花茶……等 7 種極度瀕危物種野外回歸等�����。

除了以上五個(gè)方面����,部分省份還涉及茶產(chǎn)業(yè)的政策補貼���、質(zhì)量規范管理及其他衍生產(chǎn)業(yè)��。如:西藏自治區政府提出全面推廣普及低氟健康茶并實(shí)施補貼政策���;重慶市政府提出推進(jìn)蔬菜��、水果����、茶葉標準園建設�;山西省政府提出升級山西藥茶質(zhì)量標準體系建�����;貴州省政府提出推進(jìn)茶葉精深加工�,加快發(fā)展精制茶和飲料���,推動(dòng)茶多酚��、茶氨酸�����、茶皂素等有效成分提取���,積極開(kāi)發(fā)抹茶��、茶保健品�����、茶食品和茶日用品等產(chǎn)品等��。

二��、我國茶產(chǎn)業(yè)發(fā)展存在的問(wèn)題與挑戰

通過(guò)對31個(gè)省市自治區(除港��、澳�、臺外)茶產(chǎn)業(yè)發(fā)展相關(guān)資料查閱以及各地“十四五”規劃中茶產(chǎn)業(yè)重點(diǎn)內容的梳理���,可以發(fā)現���,現階段我國茶產(chǎn)業(yè)發(fā)展在呈現規?����;?�、區域性���、多性性等特點(diǎn)的同時(shí)����,也面臨諸多方面的挑戰和問(wèn)題��。

一是技術(shù)創(chuàng )新需求迫切�����。科技創(chuàng )新在茶葉種植����、加工�、流通和消費環(huán)節都發(fā)揮了關(guān)鍵作用����。雖然近年來(lái)我國茶產(chǎn)業(yè)在科技創(chuàng )新方面取得了一定進(jìn)展��,但總體而言�,科研投入相對其他產(chǎn)業(yè)可能仍然偏低�,導致基礎研究�����、技術(shù)研發(fā)��、成果轉化等方面的動(dòng)力不足��。缺乏持續穩定的研發(fā)資金支持�,使得科技創(chuàng )新對茶產(chǎn)業(yè)的推動(dòng)作用未能充分發(fā)揮�����。特別是存在科研成果與市場(chǎng)需求脫節的現象����,科技成果向實(shí)際生產(chǎn)力轉化的鏈條不暢����?�?蒲袡C構與企業(yè)之間缺乏有效對接機制����,導致許多先進(jìn)的科研成果無(wú)法快速�����、有效地應用于生產(chǎn)實(shí)踐�,影響了科技創(chuàng )新對茶產(chǎn)業(yè)的直接貢獻���。

二是標準化和品質(zhì)控制不足�����。中國茶葉行業(yè)需要應對國際市場(chǎng)的高標準和多樣化需求�����,改進(jìn)生產(chǎn)工藝�����,加強品質(zhì)控制����,打造具有國際競爭力的品牌���。同時(shí)��,要關(guān)注國際環(huán)保法規與市場(chǎng)準入標準的變化���,確保產(chǎn)品符合各國的食品安全和環(huán)保要求�����。該方面最顯著(zhù)的就是農藥使用不當可能導致茶葉中農殘超標�����,威脅消費者健康的問(wèn)題��。需要加強科學(xué)用藥指導�����,推行低殘留農藥和生態(tài)防控技術(shù)�����,同時(shí)建立健全農殘留監測體系����,嚴格執行農殘限量標準��。確保茶葉生產(chǎn)環(huán)境的清潔����,減少周邊環(huán)境污染對茶葉品質(zhì)的影響���。

三是文化和品牌建設薄弱���。就國內而言��,盡管我國擁有眾多名優(yōu)茶種����,如西湖龍井�����、洞庭碧螺春�、普洱茶等�,但整體上品牌化程度不高�����。消費者在購買(mǎi)時(shí)往往依據產(chǎn)地而非品牌來(lái)選擇茶葉�,反映出茶企在品牌塑造和市場(chǎng)推廣方面的不足�。缺乏具有廣泛市場(chǎng)影響力和忠誠消費群體的茶葉品牌����,限制了行業(yè)附加值的提升和國際市場(chǎng)的拓展�。就國外市場(chǎng)而言��,雖然中國茶品牌的海外拓展已成為一種趨勢����,但要進(jìn)一步提升在國際市場(chǎng)的價(jià)值���,關(guān)鍵在于品牌與文化的輸出�����,重塑?chē)H消費者的觀(guān)念認知�����。這要求中國茶葉行業(yè)不僅要保持傳統茶文化的傳承��,也要善于吸收外來(lái)茶文化的精髓���,并通過(guò)文化交流和市場(chǎng)互動(dòng)���,推動(dòng)中國茶文化的全球傳播�。

四是國際市場(chǎng)競爭與挑戰����。隨著(zhù)全球茶葉需求的增長(cháng)����,中國茶葉出口貿易展現出強大的潛力�����。與此同時(shí)����,國際市場(chǎng)的競爭也日益激烈���,特別是與印度����、斯里蘭卡等主要產(chǎn)茶國的競爭����。此外���,由于國際市場(chǎng)的消費習慣差異�����,當前國際消費者主要以飲茶解渴�,未將茶葉視為時(shí)尚商品或具有社交屬性的物品��。國際市場(chǎng)消費仍以袋泡茶(尤其是紅茶)為主��,而中國茶葉出口主要是“原料型”而非“品牌型”�,面臨標準差異�、農殘差異��、貿易壁壘和技術(shù)壁壘等挑戰���。

五是人才短缺與勞動(dòng)力不足����。茶業(yè)作為勞動(dòng)密集型產(chǎn)業(yè)��,面臨農村勞動(dòng)力總量過(guò)剩與結構性短缺的雙重壓力�����。隨著(zhù)農村人口老齡化�、城鎮化進(jìn)程加快以及新一代勞動(dòng)力就業(yè)觀(guān)念變化�,茶園管理�、采摘等環(huán)節可能遭遇勞動(dòng)力供應不足�,導致生產(chǎn)成本增加���。此外����,茶葉科技創(chuàng )新需要跨學(xué)科的專(zhuān)業(yè)人才和創(chuàng )新團隊支撐�,但目前可能存在相關(guān)領(lǐng)域人才儲備不足��、結構不合理���、流動(dòng)性大等問(wèn)題�����。特別是在茶樹(shù)育種�、病蟲(chóng)害防治���、新型茶產(chǎn)品研發(fā)����、數字化營(yíng)銷(xiāo)等方面����,高水平的科技創(chuàng )新團隊和領(lǐng)軍人才相對稀缺����。

綜上所述����,我國存在的這些問(wèn)題的解決需要各地區政府對茶產(chǎn)業(yè)的發(fā)展予以應有的重視����,提出相應對策�����、做出相應措施�。

三��、關(guān)于我國茶產(chǎn)業(yè)發(fā)展的政策建議

通過(guò)以上對我國茶產(chǎn)業(yè)問(wèn)題的分析�����,現主要對我國茶產(chǎn)業(yè)發(fā)展就金融支持��、科技創(chuàng )新����、質(zhì)量監管��、品牌建設����、開(kāi)放合作�、人才培養六個(gè)方面提出相關(guān)政策建議�����。

(一)金融支持����,助力發(fā)展

主要包括設立專(zhuān)項基金�、創(chuàng )新金融產(chǎn)品與服務(wù)����、與風(fēng)險保障體系三個(gè)方面����,在專(zhuān)項基金設立方面���,國家及地方政府應設立茶產(chǎn)業(yè)發(fā)展專(zhuān)項基金�����,為茶企提供低成本�����、長(cháng)期限的資金支持�����,基金可通過(guò)貼息��、擔保�、風(fēng)險補償等方式降低茶企融資成本�����,激發(fā)其投資積極性�����。其次���,在創(chuàng )新金融產(chǎn)品與服務(wù)方面����,鼓勵金融機構開(kāi)發(fā)符合茶產(chǎn)業(yè)特點(diǎn)的金融產(chǎn)品��,如茶園抵押貸款�、茶葉期貨��、供應鏈金融等�����,拓寬茶企融資渠道�����。再者�,在完善風(fēng)險保障體系方面����,建立茶產(chǎn)業(yè)保險體系�,推出茶園自然災害險��、茶葉價(jià)格保險��、茶葉品質(zhì)保險等產(chǎn)品��,降低茶企因自然風(fēng)險�、市場(chǎng)波動(dòng)等因素造成的損失����。

(二)科技攻關(guān)�,創(chuàng )新驅動(dòng)

加大研發(fā)投入����,制定茶產(chǎn)業(yè)科技創(chuàng )新專(zhuān)項計劃����,對茶樹(shù)新品種選育����、綠色生產(chǎn)技術(shù)����、智能裝備研發(fā)�、茶葉深加工等關(guān)鍵領(lǐng)域給予重點(diǎn)支持����。搭建創(chuàng )新平臺����,建設國家級����、省級茶產(chǎn)業(yè)技術(shù)創(chuàng )新中心�、重點(diǎn)實(shí)驗室�����、工程技術(shù)研究中心等平臺���,集聚科研資源�,形成協(xié)同創(chuàng )新機制��。強化知識產(chǎn)權保護�����,完善茶產(chǎn)業(yè)知識產(chǎn)權法規體系�,加大對侵權行為的打擊力度�����,保護科技創(chuàng )新主體的合法權益��。推動(dòng)科技與產(chǎn)業(yè)深度融合���,加強科技創(chuàng )新與茶產(chǎn)業(yè)發(fā)展的頂層設計�,制定科技引領(lǐng)茶產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的戰略規劃�。推動(dòng)科技資源向茶產(chǎn)業(yè)集聚��,引導科技創(chuàng )新成果向產(chǎn)業(yè)鏈上下游延伸�,形成科技���、產(chǎn)業(yè)�、市場(chǎng)良性互動(dòng)格局��。

(三)加強監管�����,質(zhì)量為先

于法規方面�����,完善法規標準體系�����,加快制定和修訂茶葉及其制品的國家����、行業(yè)標準���,確保標準的科學(xué)性���、先進(jìn)性和適用性��。加強與國際標準的接軌����,提升我國茶葉的國際競爭力����。于監管方面��,強化全過(guò)程監管���,從茶園管理����、茶葉生產(chǎn)��、流通銷(xiāo)售等全鏈條進(jìn)行嚴格質(zhì)量監管���,加大對農藥殘留�、重金屬污染�、摻雜使假等違法行為的查處力度��。推行茶葉質(zhì)量安全追溯制度�����,確保消費者權益�����。加強檢測能力建設��,擴大茶葉質(zhì)量檢測機構規模�����,提升檢測設備和技術(shù)水平��,確保檢測結果準確可靠�����。建立全國茶葉質(zhì)量檢測信息共享平臺��,實(shí)現檢測數據互聯(lián)互通���。于需求側方面���,加強消費者教育��,開(kāi)展茶葉知識普及活動(dòng)�����,提高消費者對茶葉品質(zhì)的認知和鑒別能力����。建立健全茶葉質(zhì)量投訴舉報機制����,鼓勵消費者參與茶葉質(zhì)量監督�。

(四)提升價(jià)值��,品牌引領(lǐng)

打造區域公共品牌����,支持具有地域特色和歷史文化的茶葉產(chǎn)區����,打造區域公共品牌���,提升整體品牌形象和影響力�����。培育企業(yè)自主品牌�����,鼓勵茶企自主創(chuàng )新�����,打造具有核心競爭力的企業(yè)自主品牌�,通過(guò)品牌注冊�、商標保護��、知識產(chǎn)權管理等手段���,保護企業(yè)自主品牌的合法權益���。加強品牌營(yíng)銷(xiāo)推廣����,利用線(xiàn)上線(xiàn)下多種渠道�����,開(kāi)展品牌故事講述�����、產(chǎn)品體驗���、文化展示等活動(dòng)���,支持茶企參加國內外重要茶博會(huì )��、交易會(huì )����,拓展品牌市場(chǎng)空間����。構建品牌評價(jià)體系��,建立茶葉品牌評價(jià)指標體系��,定期發(fā)布茶葉品牌排行榜��,對優(yōu)秀品牌給予表彰和獎勵����,樹(shù)立行業(yè)標桿���,激發(fā)品牌建設活力����。

(五)開(kāi)放發(fā)展��,國際合作

積極參與國際規則制定����,加強與國際茶葉組織的合作�,積極參與國際茶葉標準�、貿易規則的制定和修訂�����,提升我國在國際茶產(chǎn)業(yè)中的地位和話(huà)語(yǔ)權�。拓展海外市場(chǎng)����,制定茶葉出口戰略�,利用自由貿易協(xié)定�、出口信用保險等政策工具��,降低出口成本�����,拓展新興市場(chǎng)���。深化國際合作����,與主要茶葉生產(chǎn)國��、消費國開(kāi)展科技交流�����、貿易合作��、人才培養等多元合作�����,共享資源�����,互利共贏(yíng)����,通過(guò)共建茶葉產(chǎn)業(yè)園區�、聯(lián)合研發(fā)項目等方式�,推動(dòng)全球茶產(chǎn)業(yè)共同發(fā)展���。

(六)教育培養���,人才興茶

就教育培訓方面�,優(yōu)化教育體系�����,在高等教育�����、職業(yè)教育中增設茶學(xué)相關(guān)專(zhuān)業(yè)或課程��,培養具備茶樹(shù)栽培��、茶葉加工����、茶藝文化���、市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)等復合技能的人才�����;鼓勵校企合作���,開(kāi)展訂單式人才培養��,滿(mǎn)足茶企對各類(lèi)專(zhuān)業(yè)人才的需求���。加強職業(yè)培訓�����,建立完善的茶產(chǎn)業(yè)職業(yè)培訓體系�����,對茶農�、茶企員工進(jìn)行定期培訓�,提升其專(zhuān)業(yè)知識和技能水平����,尤其是新技術(shù)應用能力����。就人才引進(jìn)與激勵方面�,引進(jìn)高端人才��,實(shí)施引智工程��,出臺優(yōu)惠政策���,吸引國內外茶葉科研����、經(jīng)營(yíng)管理等領(lǐng)域的高端人才來(lái)華工作����,帶動(dòng)茶產(chǎn)業(yè)整體素質(zhì)提升����;構建人才激勵機制����,設立茶產(chǎn)業(yè)優(yōu)秀人才獎勵基金��,優(yōu)化人才評價(jià)體系�,打破唯學(xué)歷���、唯職稱(chēng)的評價(jià)方式����,注重人才的實(shí)際能力和業(yè)績(jì)����。

綜上所述���,我國各地“十四五”規劃為茶產(chǎn)業(yè)描繪了光明的發(fā)展前景��,而要將藍圖變?yōu)楝F實(shí)��,需要各地區����、各部門(mén)�、各市場(chǎng)主體緊密協(xié)作�����,以金融支持�、創(chuàng )新驅動(dòng)�����、質(zhì)量為先����、品牌引領(lǐng)����、開(kāi)放合作���、人才興茶為六大戰略支點(diǎn)����,共同書(shū)寫(xiě)中國茶產(chǎn)業(yè)在新時(shí)代的輝煌篇章�。

作者:

孔穎 中央財經(jīng)大學(xué)綠色金融國際研究院健康(養老)金融實(shí)驗室助理���,養老金融課題組助理

指導:

任國征 中央財經(jīng)大學(xué)綠色金融國際研究院研究員����、健康金融實(shí)驗室(資源庫)主任�,課題組組長(cháng)

原創(chuàng )聲明

如需轉載��、引用本文觀(guān)點(diǎn)�,請注明出處為“中央財經(jīng)大學(xué)綠色金融國際研究院”����。