國務(wù)院總理李強3月5日在政府工作報告中指出“推動(dòng)傳統產(chǎn)業(yè)高端化��、智能化��、綠色化轉型�。加快發(fā)展現代生產(chǎn)性服務(wù)業(yè)���。促進(jìn)中小企業(yè)專(zhuān)精特新發(fā)展��。加強標準引領(lǐng)和質(zhì)量支撐�����,打造更多有國際影響力的‘中國制造’品牌���?�!薄吨袊璁a(chǎn)業(yè)十四五發(fā)展規劃建議(2021-2025)》也重點(diǎn)部署我國茶產(chǎn)業(yè)作為我國具有較強國際競爭力的特色優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)�����,承擔著(zhù)支撐國內茶區經(jīng)濟�����、滿(mǎn)足健康消費的重要任務(wù)�,亟需作為綠色化轉型的重點(diǎn)實(shí)施品牌戰略��。浙江地區飲茶歷史悠久�����,茶文化底蘊頗為深厚����,積極貫徹落實(shí)習近平總書(shū)記《世界茶鄉看浙江》一文中的重要指示���,其中省會(huì )城市杭州在打造“茶為國飲���,杭為茶都”這張金名片上和茶產(chǎn)業(yè)品牌振興方面����,為浙江乃至其他地區茶產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展提供了新思路和新路徑�,值得深入調研分析����。

一.杭州茶產(chǎn)業(yè)發(fā)展現狀

目前�,杭州有茶園57.5萬(wàn)畝�,從事茶產(chǎn)業(yè)人員35萬(wàn)余人���。2022年����,杭州市茶葉產(chǎn)量2.83萬(wàn)噸�,一產(chǎn)產(chǎn)值43.68億元�,以“西湖龍井”為代表的名優(yōu)茶產(chǎn)值39.21億元����,占比近9成����。隨著(zhù)杭州在政策���、金融����、科技�、文旅上賦能茶產(chǎn)業(yè)�����,從“一片葉子成就了一個(gè)產(chǎn)業(yè)”�����,到茶產(chǎn)業(yè)結構不斷優(yōu)化����,到茶業(yè)產(chǎn)銷(xiāo)形勢兩旺�、品牌效應凸顯�����、科技創(chuàng )新成果顯著(zhù)�,使茶文化蔚然成風(fēng)����,茶產(chǎn)業(yè)成為杭州優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)���,茶經(jīng)濟真正實(shí)現綠色發(fā)展�����。

(一)發(fā)展背景

杭州是中國茶文化的重要發(fā)源地之一����。杭州產(chǎn)茶歷史�����,據北宋“杭州市長(cháng)”蘇軾考證�����,最早可追溯至南北朝謝靈運在杭州下天竺翻譯佛經(jīng)時(shí)�,從天臺山引種而來(lái)��。至此杭州茶文化開(kāi)始興起階段��。三國兩晉時(shí)期����,錢(qián)塘江兩岸經(jīng)濟文化逐漸發(fā)展�����,佛教和道教等宗教活動(dòng)逐漸盛行����,西湖名山勝水也漸次開(kāi)拓�����,茶隨著(zhù)寺廟道觀(guān)的建立而被栽種傳播���。隋朝開(kāi)通京杭大運河后���,因水陸交通的地理便利���,杭州一時(shí)成為東南物產(chǎn)聚散的“巨富名邑”����。唐宋時(shí)期是杭州茶文化重大發(fā)展階段����,唐朝宗詔法欽禪師于公元745年開(kāi)徑山寺�����,種植茶葉���,弘茶禪之道��;佛寺中長(cháng)大的陸羽�,公元758年左右在余杭徑山撰寫(xiě)了世界上第一部茶學(xué)著(zhù)作——《茶經(jīng)》���,其廣泛傳播為中國茶文化繁榮興盛奠定了基礎���。此時(shí)�,茶葉在杭州境內廣為栽培���,出現建德細茶����、天目山茶�����、錢(qián)塘大方茶����、余杭徑山茶等名茶���。北宋年間�,辨才在杭州獅峰山麓開(kāi)山種茶����,以居住地“龍井”為茶名��,為龍井茶的開(kāi)山祖�。辯才與蘇軾以茶會(huì )友�,成就一段佳話(huà)�����。南宋建都杭州后����,中國茶文化的中心也隨之南遷�����,使得飲茶之風(fēng)在杭州日盛��,大街小巷茶館林立��,茶文化融入百姓日常生活中�,中國茶文化發(fā)展和傳播隨著(zhù)杭州城市發(fā)展以及禪宗的發(fā)展達到了鼎盛時(shí)期��。表現在茶文化的海外傳播上有——求學(xué)日僧把徑山茶和茶宴茶禮帶回日本��,啟發(fā)和促進(jìn)日本茶道的興起��,徑山寺因此成為日本茶道之源�。元明清時(shí)期是杭州茶文化繼往開(kāi)來(lái)的階段���,茶文化開(kāi)始世俗化�、多元化���。明朝改制工藝���、廢除團茶����,龍井茶作為散形茶代表開(kāi)始崛起��。明末清初杭州成為浙江最重要的茶產(chǎn)業(yè)集散地��,清乾隆四上龍井�,題寫(xiě)御詩(shī)�����、親封御茶樹(shù)����,逐漸形成龍井茶位于中國十大名茶之首的名茶地位��。

杭州的茶文化興盛一是依托于宗教活動(dòng)��,二是依托于名人效應�,三是依托于盛世下的城市繁榮�。

(二)發(fā)展現狀及特色

杭州茶產(chǎn)業(yè)的發(fā)展特色可以概括為生態(tài)化���、品牌化���、融合化��、國際化����。

生態(tài)化表現在:一方面�����,通過(guò)建立中國農業(yè)科學(xué)院茶葉研究所����,開(kāi)發(fā)新技術(shù)���、推介新品種����、發(fā)展新裝備����、促成新業(yè)態(tài)���;加快了品種改良�,推進(jìn)了標準化生產(chǎn)���,提升了茶葉機械化水平�����,推廣了綠色防控技術(shù)���,保護了茶園生態(tài)環(huán)境�。另一方面���,通過(guò)建立茶葉質(zhì)量監督檢驗測試中心���、中國茶葉流通協(xié)會(huì )�、國家茶樹(shù)改良中心等�����,確立和強化了質(zhì)量意識�、法律意識��、服務(wù)意識��、市場(chǎng)意識����,為國家標準和行業(yè)標準提供了評價(jià)和監督體系�����,促成了茶產(chǎn)業(yè)的規范化�����、生態(tài)化和可持續發(fā)展�����。

品牌化表現在:一方面是全局上對“茶為國飲��,杭為茶都”這一城市金名片的打造��。2005年4月15日中國(杭州)西湖國際茶文化博覽會(huì )上���,被10家國家級權威單位授予“中國茶都”稱(chēng)號����,國內50余位茶葉和茶文化專(zhuān)家學(xué)者名聯(lián)合簽名發(fā)表倡導“茶為國飲”的《杭州宣言》�。另一方面是培育有實(shí)力的茶業(yè)龍頭企業(yè)���,如成立于1950年的浙茶集團����。杭州茶產(chǎn)業(yè)雖然規模不大����,但是品牌價(jià)值非常高�,據2023年浙大CARD農業(yè)品牌研究中心評估�,“西湖龍井”品牌價(jià)值達82.64億元,連續5年蟬聯(lián)中國茶葉區域公用品牌價(jià)值榜首�,此外杭州的徑山茶價(jià)值31.65億元�,千島湖茶27.01億元(數據來(lái)源于《2023中國茶葉區域公用品牌價(jià)值評估報告》)���,都是特色鮮明����、競爭力強����、市場(chǎng)信譽(yù)度高的中高端和品牌產(chǎn)品�,對杭州茶區品牌的支撐和引領(lǐng)作用����。

融合化表現在:除了在再加工茶�����、茶食品���、茶日化�����、茶器具等方面拉長(cháng)茶的衍生鏈以外���,茶產(chǎn)業(yè)在培育壯大融合主體的基礎上���,鼓勵發(fā)展茶產(chǎn)業(yè)化聯(lián)合體�����,促進(jìn)全鏈條融合�����。比如“融媒體+茶業(yè)”的電商模式�,創(chuàng )新交易����、銷(xiāo)售��、消費方式�����,建立線(xiàn)上線(xiàn)下互動(dòng)�����、購物體驗融合���、商旅文體協(xié)同的現代化智慧茶葉展銷(xiāo)平臺����,從互聯(lián)網(wǎng)平臺大數據洞察茶未來(lái)發(fā)展趨勢�����。再比如拓展企業(yè)牽頭的校企合作機制���、龍頭企業(yè)聯(lián)農帶農激勵機制���、高校助力鄉村振興的長(cháng)效機制等�,多方力量融合共同組成“茶產(chǎn)業(yè)大腦”����。再比如推動(dòng)“茶+鄉村文旅”�、“茶+康養”�、“茶+藝術(shù)”等融合模式�,在做好茶文史基礎研究前提下�����,使茶文旅融合民宿�、研學(xué)�����、康養����、展銷(xiāo)等新業(yè)態(tài)���,使茶產(chǎn)業(yè)創(chuàng )新成為鄉村振興�����、農民增收的重要支撐�。2022年�,浙江省茶休閑���、茶旅游��、茶養生等第三產(chǎn)業(yè)產(chǎn)值達150億元����。

國際化表現在:在茶葉國際標準制定的參與度與話(huà)語(yǔ)權穩步提升基礎上����,利用國際性活動(dòng)優(yōu)勢和互聯(lián)網(wǎng)優(yōu)勢將茶產(chǎn)業(yè)推出國門(mén)��、走向世界�����。例如�,借勢G20峰會(huì )(2016年9月���,杭州)和“一帶一路”國際合作高峰論壇(2017年5月���,北京)的余熱�,舉辦了首屆中國國際茶葉博覽會(huì )暨中國茶業(yè)國際高峰論壇(2017年5月���,杭州)����。據習近平主席指示���,確立了“弘揚中國茶文化��,以茶為媒���,以茶會(huì )友�,交流合作�����、互利共贏(yíng)”的會(huì )議精神�,和“把中國國際茶葉博覽會(huì )打造成為中國和國際交流的重要平臺”的目標�。在第五屆中國國際茶葉博覽會(huì )(2023年5月��,杭州)閉幕不久����,又在同年9月的亞運會(huì )中政府��、行業(yè)和企業(yè)聯(lián)動(dòng)�,積極弘揚茶文化���,進(jìn)一步開(kāi)拓中國茶海外市場(chǎng)����。同時(shí)開(kāi)工建設杭州茶葉博覽會(huì )會(huì )議會(huì )展中心項目�����,此項目將于2024年11月完工�����,作為中國國際茶博會(huì )的永久會(huì )址持續服務(wù)中國茶文化的國際交流����。

二.杭州茶產(chǎn)業(yè)可持續發(fā)展的成功經(jīng)驗

2022年11月29日晚����,聯(lián)合國教科文組織正式批準“中國傳統制茶技藝及其相關(guān)習俗”項目納入《人類(lèi)非物質(zhì)文化遺產(chǎn)代表作名錄》����,這標志著(zhù)中國茶再次走入世界視野��。杭州貫徹茶科技����、茶文化����、茶產(chǎn)業(yè)“三茶”統籌的新發(fā)展理念����,堅持科技賦能����、以文塑茶�����、以茶興業(yè)�����,在國家級重要茶相關(guān)機構的協(xié)同奮進(jìn)下�����,在茶學(xué)科及人才隊伍建設���、茶科技發(fā)展��、茶文化弘揚���、茶品牌建設���、茶葉產(chǎn)量產(chǎn)值等方面領(lǐng)先全國����,并逐漸向海外擴張影響力�。歷史底蘊和時(shí)代機遇無(wú)法復刻��,但杭州茶產(chǎn)業(yè)可持續發(fā)展的成功經(jīng)驗可供各個(gè)茶區參考��,圍繞“三茶”理念展開(kāi)如下:

(一)杭州茶科技發(fā)展的成功經(jīng)驗

杭州在我國茶學(xué)教育和國際學(xué)術(shù)交流中具有重要地位�����。

據調研�����,1958年國務(wù)院批準在杭州設立的中國農業(yè)科學(xué)院茶葉研究所對引領(lǐng)我國茶業(yè)科技創(chuàng )新發(fā)展做出了重要貢獻�����,以學(xué)科設置之全�����、研究領(lǐng)域之廣�����、人才與技術(shù)力量之雄厚�、研究實(shí)力之強��,將茶科技相關(guān)的智庫�����、人才和全產(chǎn)業(yè)鏈研究的創(chuàng )新成果輻射全國�����。

據史料��,中國農業(yè)科學(xué)院茶葉研究所和浙江大學(xué)頗有淵源�����,離不開(kāi)當代茶圣吳覺(jué)農(1897-1989)和茶學(xué)泰斗蔣蕓生(1901-1971)1952到1958年之間振興華茶��、籌建辦學(xué)之努力�。浙大茶學(xué)學(xué)科建設����,前有學(xué)科巨擘蔣蕓生���、莊晚芳��、張堂恒作奠基人��,后有楊賢強�����、童啟慶����、劉祖生等功勛教授開(kāi)新篇章�����。浙大茶學(xué)作為全國唯一茶學(xué)國家重點(diǎn)學(xué)科���,為海內外培養大量茶學(xué)人才�����,為全國茶學(xué)專(zhuān)業(yè)建設和發(fā)展提供樣板����。

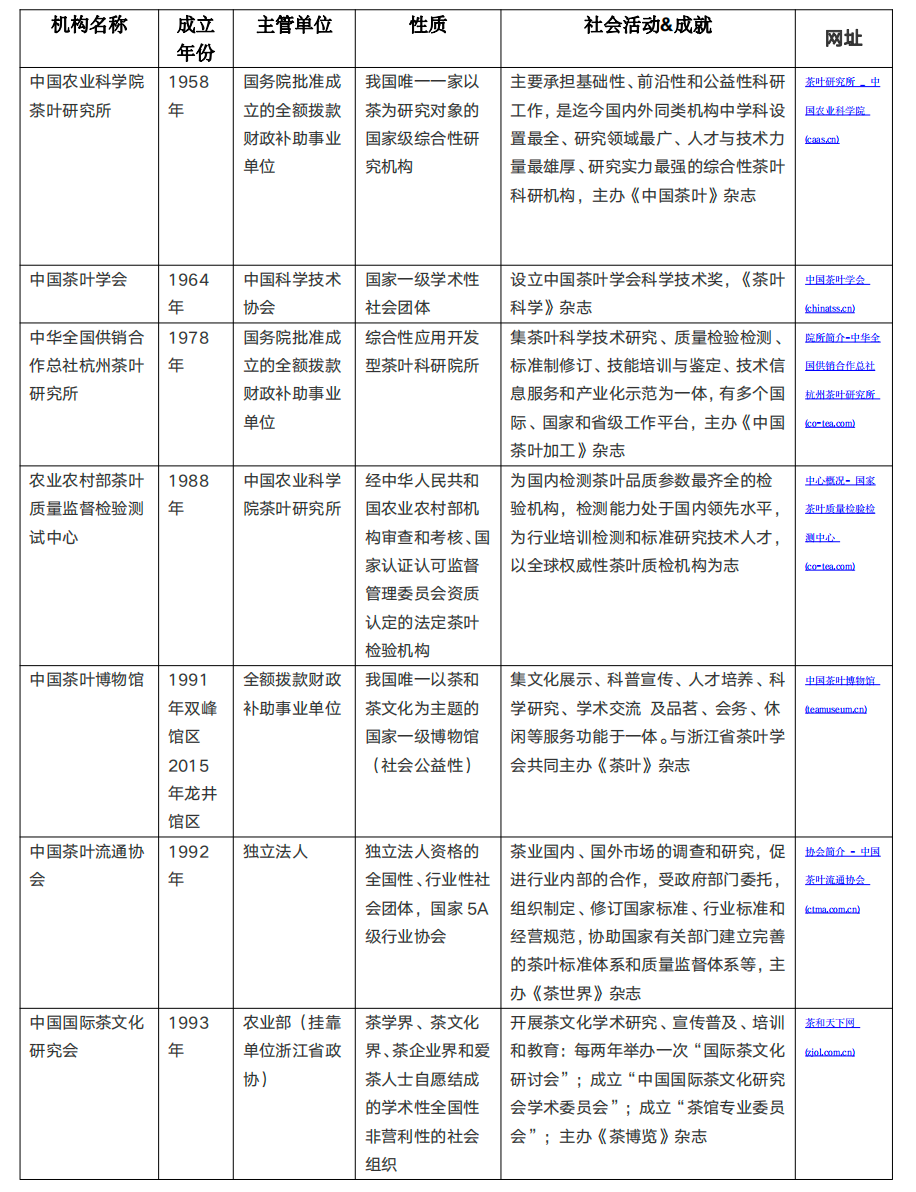

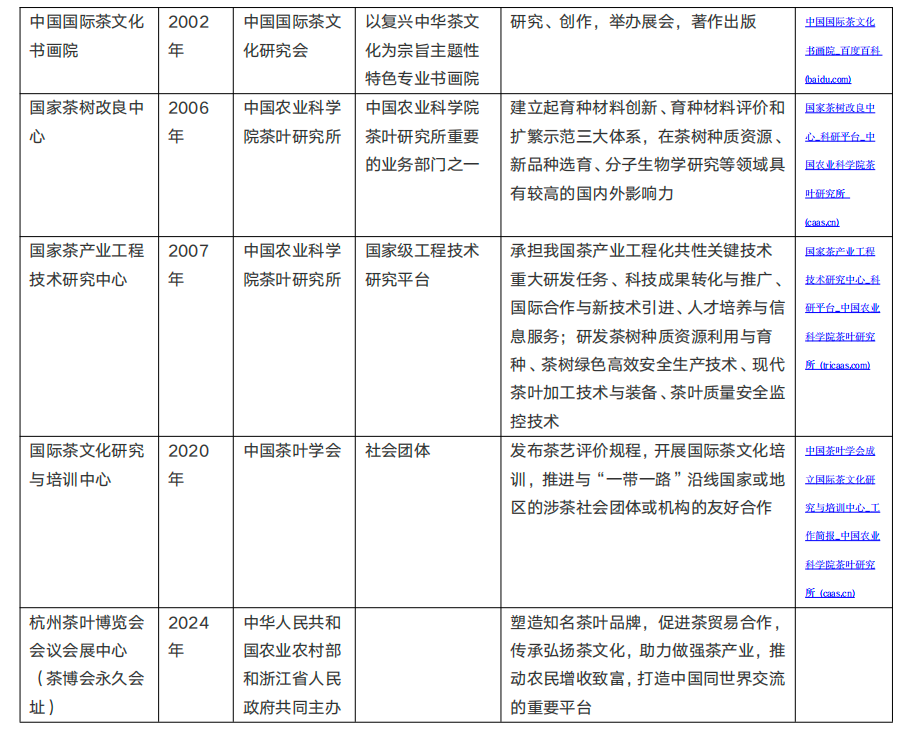

杭州在茶學(xué)人才富集的基礎上���,高校及研究所等平臺的支持下�,逐漸成立中國茶葉學(xué)會(huì )(1964)���、中華全國供銷(xiāo)合作總社杭州茶葉研究所(1978)���、中國茶葉博物館(1991)�、中國茶葉流通協(xié)會(huì )(1992)�、中國國際茶文化研究會(huì )(1993)等國字號涉茶機構(表1)��,在茶葉技術(shù)研究���、茶產(chǎn)業(yè)人才培養���、茶行業(yè)標準制修訂����、茶文化交流平臺建設等方面各有突出貢獻���。杭州高校除浙大外�����,杭州電子科技大學(xué)����、浙江中醫藥大學(xué)也從其他學(xué)科切入茶科技相關(guān)課題中��;以浙江農林大學(xué)為首���,浙江樹(shù)人大學(xué)��、中國美術(shù)學(xué)院���、浙江音樂(lè )學(xué)院��、浙江傳媒學(xué)院����、中國計量大學(xué)等不同程度地參與到杭州茶文化弘揚與傳承事業(yè)中(表2)��;在“評茶師”��、“茶藝師”職業(yè)技術(shù)培訓中��,杭州也領(lǐng)先于全國�。

表1 杭州茶機構

資料來(lái)源:機構官網(wǎng)

表2 杭州茶學(xué)術(shù)研究相關(guān)高校

資料來(lái)源:學(xué)校官網(wǎng)

(二)杭州茶產(chǎn)業(yè)發(fā)展的成功經(jīng)驗

基于對杭州茶產(chǎn)業(yè)發(fā)展的歷史回顧和現狀分析��,從政策導向的角度來(lái)看���,杭州茶產(chǎn)業(yè)的發(fā)展大致經(jīng)歷了起步-成長(cháng)-轉型-可持續發(fā)展-創(chuàng )新驅動(dòng)-全球布局等六個(gè)階段�,具體如下:

起步階段(20世紀80年代):改革開(kāi)放后茶行業(yè)復蘇�����,開(kāi)始重視茶葉種植和加工�����,提供財政支持和政策優(yōu)惠�����,鼓勵農民種植茶葉����,種植規模發(fā)展穩定�,逐漸建立茶樹(shù)樹(shù)種資源優(yōu)勢����、茶科技研究?jì)?yōu)勢���。

成長(cháng)階段(20世紀90年代):隨著(zhù)產(chǎn)業(yè)基礎的建立�����,政府引導茶企進(jìn)行品牌建設和市場(chǎng)開(kāi)拓����。開(kāi)始注重品牌培育和推廣�,以及國內外市場(chǎng)的拓展���。

轉型階段(21世紀初):政府推動(dòng)茶產(chǎn)業(yè)的轉型升級���,鼓勵科技創(chuàng )新和產(chǎn)品多元化���,發(fā)展茶葉深加工和衍生產(chǎn)品���,進(jìn)軍高端市場(chǎng)����,以及加強與國際茶業(yè)的交流與合作�。

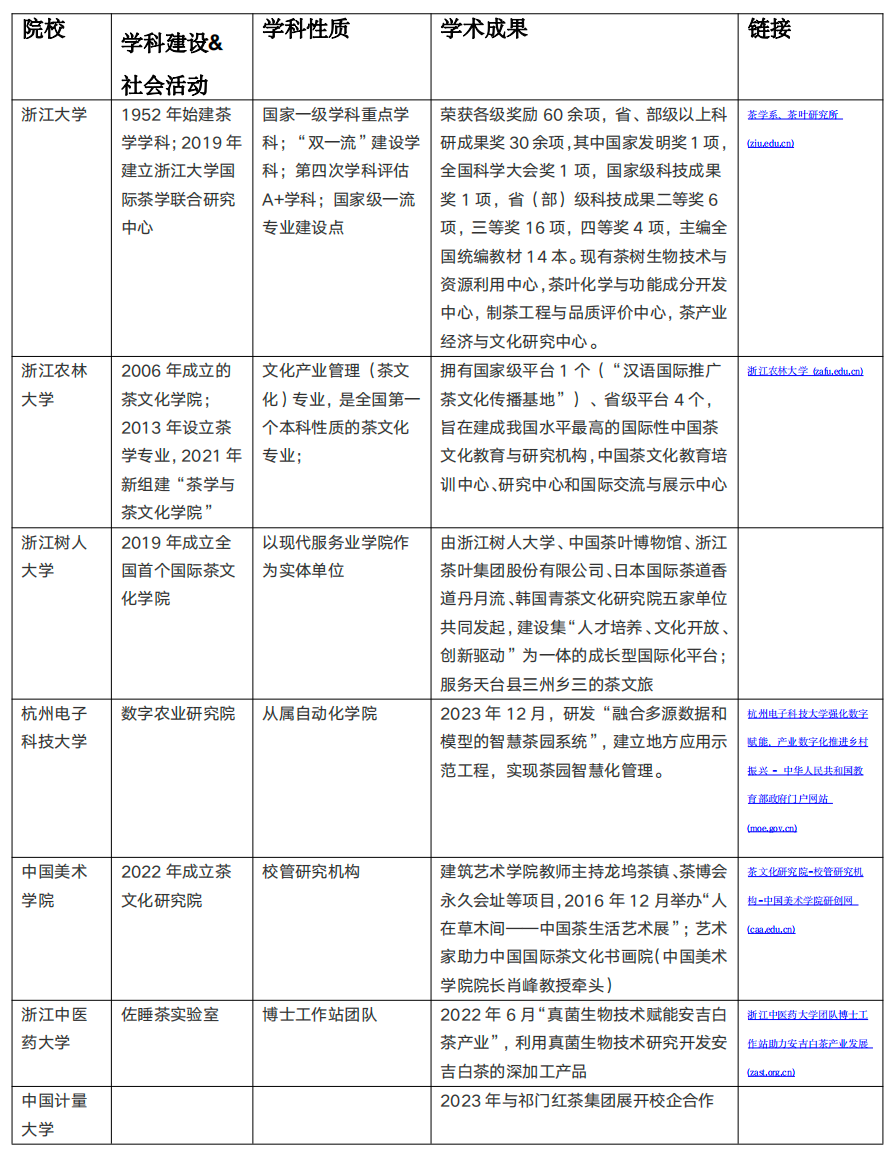

可持續發(fā)展階段(2015年左右):政府強調綠色發(fā)展和生態(tài)保護���,推動(dòng)茶產(chǎn)業(yè)的可持續發(fā)展���,注重生態(tài)茶園的建設���,以及有機��、綠色產(chǎn)品的開(kāi)發(fā)��;市���、省政府先后發(fā)布《關(guān)于推進(jìn)“十二五”期間“杭為茶都”建設的實(shí)施意見(jiàn)》(2012)�����、《關(guān)于提升發(fā)展茶產(chǎn)業(yè)的若干意見(jiàn)》(2012)���、《關(guān)于促進(jìn)茶產(chǎn)業(yè)傳承發(fā)展的指導意見(jiàn)》(2016)���,積極吸取農業(yè)部《抓住機遇做強茶產(chǎn)業(yè)的意見(jiàn)》(2016)指示����。(表3)

創(chuàng )新驅動(dòng)階段(當前):鼓勵茶產(chǎn)業(yè)的創(chuàng )新驅動(dòng)發(fā)展�����,推動(dòng)新產(chǎn)品�����、新技術(shù)�����、新模式的應用�。結合鄉村振興戰略�����,推動(dòng)茶文化旅游的發(fā)展�,打造茶文化體驗基地和旅游線(xiàn)路����,建設茶業(yè)強鎮���,促進(jìn)第三產(chǎn)業(yè)的發(fā)展�;引入新零售���、電商等新型業(yè)態(tài)�����。

全球布局階段(未來(lái)):政府推動(dòng)茶產(chǎn)業(yè)的全球化布局��,主動(dòng)融入國家“一帶一路”倡議���,鼓勵企業(yè)“走出去”開(kāi)展國際貿易和投資合作��。布局上開(kāi)始建立海外營(yíng)銷(xiāo)網(wǎng)絡(luò )和生產(chǎn)基地��,提高浙江茶業(yè)市場(chǎng)覆蓋面與占有率�����,提升茶葉話(huà)語(yǔ)權和全球競爭力��。

表3 杭州茶產(chǎn)業(yè)相關(guān)政策文件

資料來(lái)源:政府官網(wǎng)

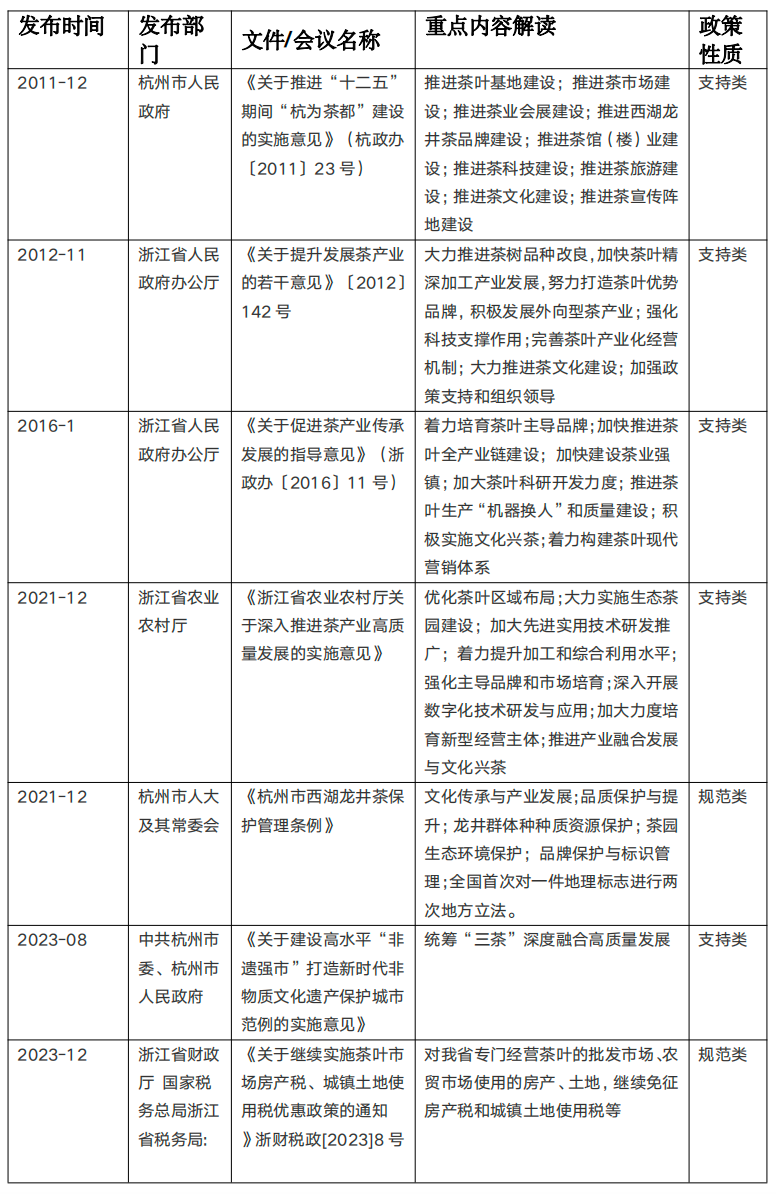

(三)杭州茶文化發(fā)展的成功經(jīng)驗

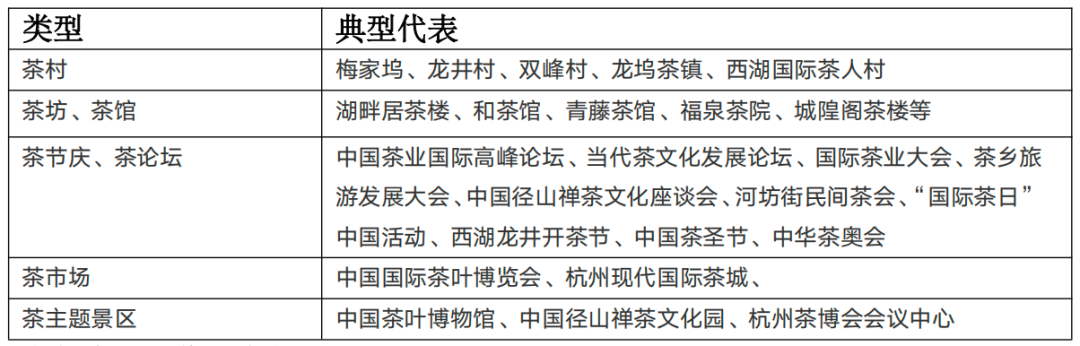

依托現有茶文化資源����,振興龍井村��、梅家塢��、龍塢三個(gè)茶村�����,分別側重歷史文化普及�、生活體驗��、綜合展銷(xiāo)示范��,帶動(dòng)了茶館業(yè)�����、民宿業(yè)和其他茶衍生品產(chǎn)業(yè)發(fā)展����。建成中國茶葉博物館����、中國徑山禪茶文化園��、杭州茶博會(huì )會(huì )議中心�、中國國際茶文化書(shū)畫(huà)院等文化場(chǎng)所����。(表4)成立以中國國際茶文化研究會(huì )為代表的茶文化社會(huì )組織�����,聯(lián)合高校力量共同組織開(kāi)展“中國茶文化之鄉”����、“中華文化名茶”評選活動(dòng)�,開(kāi)展茶文化培訓�����、教育和宣傳普及工作�����。自2017年起由中華人民共和國農業(yè)部和浙江省人民政府共同主辦以“茶和世界·共享發(fā)展”為主題的中國國際茶葉博覽會(huì )�,同時(shí)舉辦中國茶業(yè)國際高峰論壇�,塑造知名茶葉品牌�,促進(jìn)茶貿易合作��,傳承弘揚茶文化�,是中國同世界交流茶文化的重要平臺��。

表4 杭城茶文化旅游產(chǎn)品概覽

資料來(lái)源:作者自行整理

2022年11月“中國傳統制茶技藝及其相關(guān)習俗”列入人類(lèi)非物質(zhì)文化遺產(chǎn)代表作名錄�,杭州綠茶制作技藝與徑山茶宴是其中重要組成部分����。2023年12月�����,杭州首次發(fā)布十條“茶非遺”文旅線(xiàn)路��,將茶文化與旅游深度融合����,讓市民游客在自然風(fēng)光中感受“茶非遺”的深厚底蘊���。此外使茶非遺代表性傳承人��、茶企負責人���、新生代茶人代表�、茶文化愛(ài)好者齊聚一堂�����,開(kāi)展“茶香非遺”集市活動(dòng)�、移動(dòng)茶車(chē)國潮“快閃”�����、茶非遺圖書(shū)發(fā)布��、茶藝組合表演�����、茶藝趣味運動(dòng)會(huì )��、擂茶炒茶茶俗體驗�、收徒傳承儀式等創(chuàng )意文化活動(dòng)�,圍繞“六茶共舞”理念����,增強“茶事”體驗�。

自2014年起由杭州人民政府聯(lián)合高校����、研究機構�、商會(huì )協(xié)會(huì )等舉辦每年一屆的中華茶奧會(huì )��,面向全球�、面向社會(huì )各階層���、面向茶全產(chǎn)業(yè)鏈和茶生活鏈����,設有“茶藝大賽”“仿宋茗戰”“茶葉品評大賽”“新式茶調飲賽”等傳統茶技藝賽和“全國名茶點(diǎn)大賽”“茶席與茶空間設計賽”“全國創(chuàng )意茶具設計大賽”“共富云端說(shuō)茶大賽”等茶延伸類(lèi)賽項���。

三.促進(jìn)茶產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的政策建議

“三茶”統籌發(fā)展����,是“綠水青山就是金山銀山”理念的重要體現���,也是夯實(shí)鄉村振興產(chǎn)業(yè)基礎的重要舉措���,更是“一片葉子富一方百姓”帶動(dòng)共富的重要實(shí)踐�����。主要從茶科技人才振興�、茶文化創(chuàng )新引領(lǐng)�����、茶產(chǎn)業(yè)凝聚合力三個(gè)目標出發(fā)���,展開(kāi)具體的高質(zhì)量發(fā)展的政策建議���,如下:

(一)茶科技-以人才建設作為創(chuàng )新發(fā)展的內驅力

從杭州茶產(chǎn)業(yè)的發(fā)展歷程中看�,茶科技無(wú)疑是最內在的驅動(dòng)力和戰略支撐��,而推動(dòng)茶科技創(chuàng )新進(jìn)步的科研人員��,是重中之重����。唐代“茶圣”陸羽是最早的茶技術(shù)和茶文化研究者����,其在余杭徑山所著(zhù)的《茶經(jīng)》從歷史�、產(chǎn)地�、功效����、栽培技術(shù)����、加工技藝�����、品鑒方法��、器具等方面作了闡述���,是中國乃至世界現存最早��、最完整���、最全面介紹茶的專(zhuān)著(zhù)�。在當今杭州茶學(xué)人才濟濟�����、人才輩出����,茶學(xué)學(xué)科和人才隊伍建設是杭州茶產(chǎn)業(yè)和茶文化高質(zhì)量發(fā)展���、可持續發(fā)展的保證��,目前杭州已構建多層次����、多維度人才培訓體系�,正向“世界茶科學(xué)研究和教育培訓新中心”這一目標進(jìn)發(fā)���。

可供借鑒的具體做法有:

1. 聯(lián)合高等教育機構建設茶專(zhuān)業(yè)�����,加強人才隊伍建設

高校以產(chǎn)業(yè)需求為導向緊緊圍繞全產(chǎn)業(yè)鏈��,充分利用本校教育教學(xué)資源�,確立茶專(zhuān)業(yè)成為特色專(zhuān)業(yè)��、重點(diǎn)培育學(xué)科�����,引進(jìn)茶學(xué)學(xué)科建設人才���,凝練科研與教學(xué)團隊�����,創(chuàng )建一套完整的茶業(yè)人才培養體系��,創(chuàng )建茶學(xué)科研綜合實(shí)驗室���、實(shí)驗基地和國際學(xué)術(shù)交流平臺���,完備學(xué)科設置�、拓寬研究領(lǐng)域��、鼓勵多學(xué)科交叉���,爭取在茶樹(shù)育種��、茶樹(shù)栽培��、茶樹(shù)病蟲(chóng)防治���、茶葉加工���、茶葉質(zhì)量安全與風(fēng)險評估�、茶葉營(yíng)養與健康等細分方向的關(guān)鍵技術(shù)建立科研優(yōu)勢�,培養服務(wù)于本茶區特色茶產(chǎn)業(yè)的人才��。

2. 聯(lián)合農業(yè)農村廳成立茶葉研究機構�,加強技術(shù)和產(chǎn)品研發(fā)

吸納茶學(xué)專(zhuān)業(yè)人才����,打造智庫平臺����,搭建交流平臺����?;I建本茶區特色茶樹(shù)基因庫��、茶葉技術(shù)研發(fā)部門(mén)����、茶葉發(fā)展戰略研究部門(mén)等����,形成體系健全的組織架構�����,研究范疇包括不限于茶葉科學(xué)技術(shù)研究�����、質(zhì)量檢驗檢測���、標準制修訂�����、技能培訓與鑒定����、技術(shù)信息服務(wù)等����。鼓勵茶葉研究機構牽頭學(xué)術(shù)活動(dòng)�����,組織邀請省內外專(zhuān)家和企業(yè)主參與茶科技學(xué)術(shù)研討會(huì )�,組織茶科技領(lǐng)域專(zhuān)家為農業(yè)技術(shù)人員�����、茶企業(yè)專(zhuān)業(yè)技術(shù)和管理人員���、茶農等提供技術(shù)培訓���、舉辦技術(shù)講座��。此外還要服務(wù)鄉村振興��,與茶企��、村鎮共建在產(chǎn)業(yè)化實(shí)驗示范基地����。加大項目科研基金支持�,支持創(chuàng )新項目和科技成果轉化��。

3. 政策和金融上支持茶企業(yè)創(chuàng )新創(chuàng )業(yè)����,轉化科技成果

推行科技興農強農政策���,完善農業(yè)科技成果轉化激勵機制����。支持上游茶企利用物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)對茶園進(jìn)行智慧化監測與管理����,深化茶產(chǎn)業(yè)大腦開(kāi)發(fā)�����,加強茶的全生命周期數字化應用��,精準發(fā)展數字化農業(yè)�����,推動(dòng)現代數字技術(shù)對茶葉的種植��、加工��、包裝�����、運輸���、銷(xiāo)售等全程賦能�����,提高良種化�����、機械化進(jìn)程����,推進(jìn)生態(tài)茶園����、智慧茶園��、未來(lái)茶廠(chǎng)建設����;支持中游茶企創(chuàng )新茶工業(yè)���,提高加工生產(chǎn)機械化程度�����,研發(fā)適應新時(shí)代受眾的茶葉深加工產(chǎn)品�;支持下游茶企利用互聯(lián)網(wǎng)��、融媒體創(chuàng )新經(jīng)營(yíng)模式���、拓寬銷(xiāo)售渠道���,利用大數據分析技術(shù)實(shí)現數據整合機制�,開(kāi)展更加準確�����、個(gè)性化的營(yíng)銷(xiāo)����。

(二)茶文化-以“人類(lèi)命運共同體”意識作精神引領(lǐng)

“東海西海�����,心同理同”�����,縱觀(guān)古今�,杭州茶文化是承載著(zhù)“人類(lèi)命運共同體”愿景在國內外傳播����。在宋元時(shí)期依靠禪宗影響力在東亞傳播���,在現當代則依靠人類(lèi)未來(lái)發(fā)展的“中國方略”構建的�、以合作共贏(yíng)為核心的國際交流平臺進(jìn)行文化輸出�����,逐漸成為世界茶文化的主要策源地�����。

可供借鑒的具體做法有:

1.借勢文化群體力量成立學(xué)會(huì )

整合宗教����、文藝�、教育界中茶文化愛(ài)好者����,成立本茶區茶葉學(xué)會(huì )����,積極申報茶相關(guān)“非物質(zhì)文化遺產(chǎn)”項目�����,共同挖掘本地歷史上與茶葉相關(guān)的文化名人及其逸事�����,凝練茶之“道”��,舉辦本土文化特色的茶文化高峰論壇��,策劃茶文化相關(guān)作品征集(如繪畫(huà)�、詩(shī)歌����、短視頻)和展覽活動(dòng)��,共同講好本地茶區故事�����。

2. 借勢全國性�、國際性交流活動(dòng)籌建展銷(xiāo)平臺

以國家級或世界級活動(dòng)下人流量劇增為契機��,支持行業(yè)協(xié)會(huì )策劃舉辦茶葉博覽會(huì )�����、交易會(huì )���、賽事�����,輔助茶文化節��、茶文化論壇等活動(dòng)����,鼓勵本地茶企發(fā)動(dòng)才智展示產(chǎn)品和品牌����,在拉動(dòng)銷(xiāo)量的同時(shí)刺激了商家自發(fā)弘揚茶文化����。

3. 聯(lián)合高校職校���、科研機構����、行業(yè)協(xié)會(huì )守正創(chuàng )新茶文化

支持高校以茶文化為課題的立項����,提升茶文化的深度廣度��,激勵茶文化相關(guān)佳作產(chǎn)出�;支持科研機構通過(guò)學(xué)術(shù)期刊�����、會(huì )議交流等形式發(fā)布研究成果����,提升本地茶文化的學(xué)術(shù)地位���;提供高校���、科研機構和茶企參與學(xué)術(shù)教育培訓�����、國際合作交流的機會(huì )����;鼓勵舉辦全民性茶文化的講座和實(shí)踐活動(dòng)���,服務(wù)社會(huì )���,增強公眾對茶文化的了解���。

4. 結合現存古跡����、茶村等景觀(guān)資源開(kāi)發(fā)茶文旅

聯(lián)動(dòng)文化和旅游局��、自然資源局和住房和城鄉建設局�����,統籌相關(guān)資金和政府投資工具�����,盤(pán)活城鎮存量建設用地�,打造茶文旅示范區��。委托本地優(yōu)質(zhì)設計單位����,結合現存古跡���、茶村等景觀(guān)資源���,以點(diǎn)帶面��,開(kāi)發(fā)茶文化主題旅游線(xiàn)路�。

(三)茶產(chǎn)業(yè)-凝聚多元合力助推共享發(fā)展

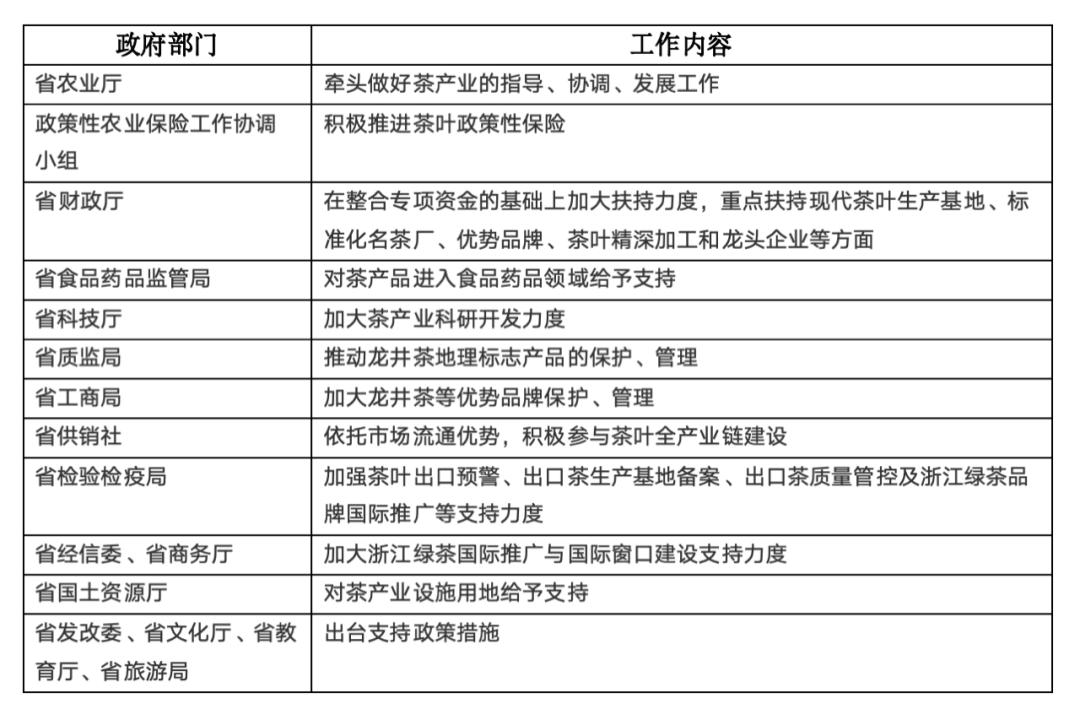

杭州早在1988年建立農業(yè)農村部茶葉質(zhì)量監督檢驗測試中心����,健全權威的檢測技術(shù)助推茶葉種植����、加工���、質(zhì)量等級等標準體系的建立��,在產(chǎn)品品質(zhì)保證的基礎上加強品牌建設�����,鏈接茶產(chǎn)業(yè)上下游�,強化區域性整體保護�,推進(jìn)茶產(chǎn)業(yè)多元化���,做大做強杭州茶產(chǎn)業(yè)�,積極聯(lián)動(dòng)農業(yè)廳���、財政廳��、食品藥品監管局���、科技廳���、質(zhì)監局�、工商局��、供銷(xiāo)社����、國土資源廳等相關(guān)部門(mén)�,強化政府引導�����,鼓勵社會(huì )力量參與�����,多元合力推動(dòng)杭州茶產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展��。(表5)

表5 政府各部門(mén)圍繞茶產(chǎn)業(yè)發(fā)展的工作內容

可供借鑒的具體做法有:

1. 地方政府出臺有利于茶產(chǎn)業(yè)發(fā)展扶持政策

包括提供科研資金支持���、財政補貼���、稅收優(yōu)惠�、優(yōu)惠貸款等措施�����,以支持茶葉種植加工技術(shù)的研發(fā)和推廣���、減輕茶企和茶農的稅收負擔�、緩解小型和中型茶企資金壓力����。提供土地與農業(yè)政策支持����,拓寬多元化的土地流轉途徑�����,建立健全土地流轉機制����,創(chuàng )新土地經(jīng)營(yíng)機制����,合理規劃茶園用地���,保障茶農的生產(chǎn)用地需求����。完善管理服務(wù)體系����,提高和改善茶葉主產(chǎn)區的基礎設施建設與公共服務(wù)���,基礎設施包括交通�����、水利����、電力���,公共服務(wù)包括市場(chǎng)信息咨詢(xún)���、質(zhì)量檢測���、物流服務(wù)等�����。

2. 推進(jìn)質(zhì)量安全保障體系建設

委托行業(yè)協(xié)會(huì )��、商會(huì )制定行業(yè)標準���,協(xié)助有關(guān)部門(mén)建立茶葉標準體系和質(zhì)量監督體系����,組織制定�����、修訂國家標準���、行業(yè)標準和經(jīng)營(yíng)規范��,組織宣傳貫徹各項標準和規范��,完善行業(yè)自律規約和管理約束機制����,做好價(jià)格協(xié)調工作�,提升行業(yè)產(chǎn)品質(zhì)量�,維護公平競爭的市場(chǎng)環(huán)境和規范健康的行業(yè)發(fā)展秩序���;推進(jìn)茶園綠色生態(tài)防控體系建設�����,加強生產(chǎn)過(guò)程管理�,推廣實(shí)施“肥藥兩制”��,推廣病蟲(chóng)害綠色防控���,從源頭控制茶產(chǎn)品質(zhì)量�,不斷優(yōu)化結構質(zhì)量�����。

3. 實(shí)行品牌戰略�����,加強品牌建設

保護和提升現有本土品牌���,引導茶企業(yè)向標準化����、品牌化�����、規?����;较虬l(fā)展��,提高了市場(chǎng)競爭力�����。引進(jìn)和培育一批茶產(chǎn)業(yè)領(lǐng)軍人才�����、技術(shù)團隊和企業(yè)家��,扶優(yōu)扶強�����,培育有實(shí)力的茶業(yè)龍頭企業(yè)�,發(fā)揮規模效益���。加快建設生態(tài)茶園�����,推動(dòng)茶業(yè)品牌集群���,加快形成品牌矩陣�����,推動(dòng)品牌聯(lián)動(dòng)���,提高品牌建設社會(huì )影響力����。省工商局推動(dòng)建立和完善質(zhì)量管理體系��,轉化科研成果�,提升茶葉產(chǎn)品品質(zhì)�,優(yōu)化茶葉產(chǎn)品結構���,拓展品牌的產(chǎn)品線(xiàn)�����。鼓勵茶企結合創(chuàng )意產(chǎn)業(yè)結合本地茶文化底蘊��,講好品牌故事�����,探索品牌宣傳的多元渠道和方式����。省質(zhì)監局推動(dòng)認證地理標志����,打擊假冒偽劣��,保護品牌權益�����。

4. 文旅開(kāi)發(fā)茶村�����、茶鎮的第三產(chǎn)業(yè)潛力

通過(guò)資金��、人才等政策手段�����,鏈接茶山茶園�、制茶企業(yè)����、茶館�����、酒店民宿等茶產(chǎn)業(yè)上下游����,推動(dòng)茶村落����、茶景區����、茶體驗基地的建設�。鼓勵和支持當地居民發(fā)展茶主題民宿��,提供住宿�����、休閑����、體驗一體化的服務(wù)����。結合當地特色推出茶宴服務(wù)���,促進(jìn)當地餐飲業(yè)發(fā)展�����。增設茶葉及衍生品的銷(xiāo)售點(diǎn)����,拉動(dòng)消費增加旅游收入����。加強對茶館經(jīng)營(yíng)者����、茶藝師�����、導游等專(zhuān)業(yè)人才的培訓�����,提高專(zhuān)業(yè)技能和服務(wù)水平�����。定期舉舉行各類(lèi)茶事活動(dòng)���,滿(mǎn)足游客多樣化需求和高質(zhì)量體驗����。

5. 建立共享平臺��,提高茶園茶企建設�����、經(jīng)營(yíng)和管理能力

協(xié)同高校職校�����、行業(yè)協(xié)會(huì )等�,開(kāi)展專(zhuān)精茶文化戰略策劃�、茶產(chǎn)業(yè)數據建設�����、茶產(chǎn)業(yè)園區管理等業(yè)務(wù)的人才培訓���;舉辦行業(yè)技術(shù)交流和技能競賽���,組織行業(yè)技術(shù)成果的鑒定和推廣應用�,提高行業(yè)技術(shù)水平和企業(yè)管理水平�;推進(jìn)茶產(chǎn)業(yè)上中下游一體化�、智能化的公共數據平臺建設�����,建立健全公共數據全量全要素歸集長(cháng)效機制���,加強數據共建共享���;政策鼓勵支持龍頭企業(yè)提高經(jīng)營(yíng)整合能力���,承擔社會(huì )責任�����,建立“龍頭企業(yè)+產(chǎn)業(yè)基地+貧困農戶(hù)”的合作扶貧模式�,助力脫貧攻堅戰���,鼓勵龍頭企業(yè)與供銷(xiāo)合作社���、地方高校和研究所等開(kāi)啟“政產(chǎn)學(xué)研”深度合作���,同時(shí)深化企業(yè)與金融機構之間的合作����,共同打造示范茶園����、體驗園��、大健康產(chǎn)業(yè)中心等研發(fā)兼展示基地���;完善聯(lián)農帶農機制����,推動(dòng)建立產(chǎn)業(yè)聯(lián)合體��,建設茶事綜合服務(wù)中心���,提供全鏈條社會(huì )化服務(wù)�����。

6. 推動(dòng)惠農政策與金融產(chǎn)品有機融合���,打造鄉村金融新生態(tài)

政策鼓勵金融機構創(chuàng )新開(kāi)發(fā)針對茶產(chǎn)業(yè)的金融產(chǎn)品����,如低息貸款�����、保險等�����;提供財政補貼或貼息貸款�,降低農民和農業(yè)企業(yè)的融資成本��;建立風(fēng)險補償機制���,與金融機構共同承擔農業(yè)貸款風(fēng)險����;建立信息平臺���,為茶農茶企提提供投資咨詢(xún)����、財務(wù)管理等金融服務(wù)��;促進(jìn)金融機構與農業(yè)企業(yè)��、合作社等新型農業(yè)經(jīng)營(yíng)主體的合作����;加強金融監管����,確保金融產(chǎn)品的合規性和安全性����,保護農民和農業(yè)企業(yè)的合法權益�。為農村產(chǎn)業(yè)發(fā)展注入源源不斷的“金融活水”���,打造鄉村金融新生態(tài)���。

參考文獻

[1]虞榮仁.傳承杭州歷史文脈中的茶文化[N].杭州日報, 2013-04-22.

[2]徐繼宏 周傳人.世界茶鄉看浙江[N].中國文化報,2023-11-21.

[3]胡曉云;魏春麗;李彥雯;施金敏:2023中國茶葉區域公用品牌價(jià)值評估報告[J].中國茶葉�����,2022年第6期.

[4]馮廷佺.統籌做好“茶文化?茶產(chǎn)業(yè)?茶科技”這篇大文章 為“十四五”規劃綱要����、振興鄉村支柱產(chǎn)業(yè)而努力[J].福建茶葉��,2022年第3期.

[5]新華訪(fǎng)談.姚吉鋒:“三茶”統籌發(fā)展是“一片葉子”促共富的重要實(shí)踐[R].杭州市農業(yè)農村局���,2023-06-07

[6]精彩紛呈茶韻飄香 杭州舉行“茶非遺”一周年主場(chǎng)活動(dòng)[N].杭州日報, 2023-11-30

[7]杭州首次發(fā)布10條“茶非遺”文旅線(xiàn)路[N].杭州日報, 2023-12-13

[8]申屠姣:杭州茶產(chǎn)業(yè)現狀分析與發(fā)展戰略研究[D].中國農業(yè)科學(xué)院研究生院���,2012.

[8]杭州市人民政府辦公廳.關(guān)于推進(jìn)“十二五”期間“杭為茶都”建設的實(shí)施意見(jiàn)[Z].2011-11-29

[9]浙江省人民政府辦公廳.關(guān)于提升發(fā)展茶產(chǎn)業(yè)的若干意見(jiàn)[Z].2012-11-19

[10]浙江省人民政府辦公廳.關(guān)于促進(jìn)茶產(chǎn)業(yè)傳承發(fā)展的指導意見(jiàn)[Z].2016-1-28

作者:

王玨 中國美術(shù)學(xué)院建筑藝術(shù)學(xué)院碩士���、中央財經(jīng)大學(xué)綠色金融國際研究院健康金融課題組成員

研究指導:

任國征 中央財經(jīng)大學(xué)綠色金融國際研究院研究員�、健康金融實(shí)驗室(資源庫)主任�����,健康金融課題組組長(cháng)

原創(chuàng )聲明

如需轉載����、引用本文觀(guān)點(diǎn)��,請注明出處為“中央財經(jīng)大學(xué)綠色金融國際研究院”����。