用能權交易作為促進(jìn)能源資源合理配置的市場(chǎng)化手段�����,自2015年我國正式提出并逐步推行以來(lái)��,已逐漸成為能源環(huán)境要素市場(chǎng)化配置改革的重要組成部分之一��。隨著(zhù)“十四五”時(shí)期國家持續推進(jìn)綠色低碳轉型�,我國用能權交易政策體系不斷發(fā)展�����,市場(chǎng)布局逐步擴展���。本文通過(guò)分析2024年我國用能權交易的政策發(fā)展動(dòng)態(tài)及市場(chǎng)實(shí)踐情況�,客觀(guān)呈現當前用能權交易面臨的問(wèn)題挑戰�����,并基于試點(diǎn)地區實(shí)踐經(jīng)驗����,從制度建設�����、監管優(yōu)化與市場(chǎng)激勵三個(gè)維度提出發(fā)展建議����,以期為推動(dòng)我國用能權交易市場(chǎng)規范化���、高效化運行提供參考依據���。

一���、用能權交易市場(chǎng)政策進(jìn)展

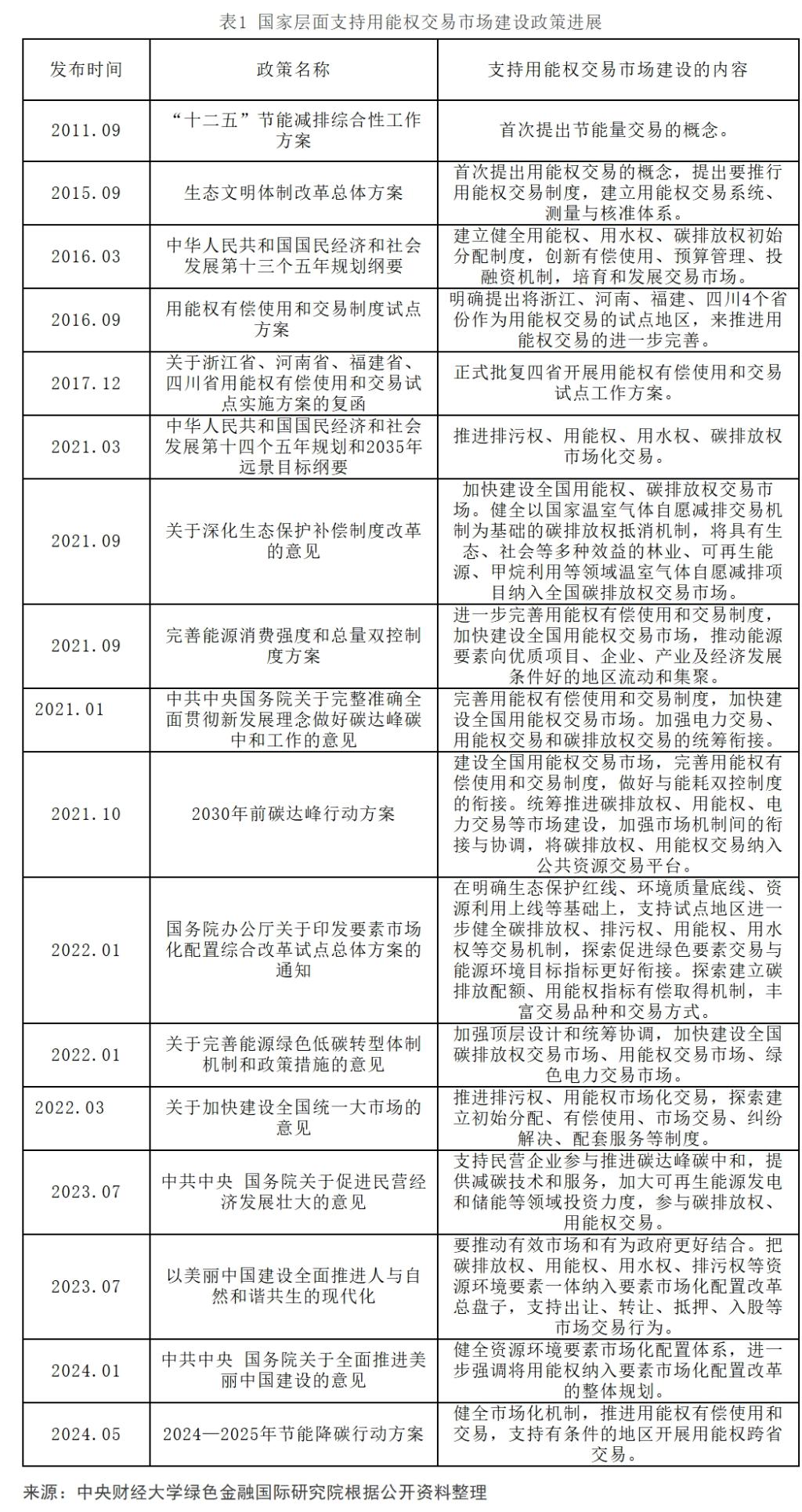

中國用能權交易制度的發(fā)展起始于2015年�,《中共中央關(guān)于制定國民經(jīng)濟和社會(huì )發(fā)展第十三個(gè)五年規劃的建議》首次正式提出這一概念�。經(jīng)過(guò)近十年的政策推進(jìn)與實(shí)踐探索����,用能權交易已成為促進(jìn)能源資源合理配置的重要市場(chǎng)化手段之一����。在制度建設初期階段�,國家發(fā)展改革委于2016年印發(fā)《用能權有償使用和交易制度試點(diǎn)方案》��,確定浙江�����、福建�����、河南��、四川四省作為首批試點(diǎn)地區�����。2017年����,四省試點(diǎn)工作獲得正式批復�,標志著(zhù)中國用能權交易市場(chǎng)進(jìn)入試點(diǎn)發(fā)展階段����?!笆奈濉币巹濋_(kāi)啟后��,綠色低碳轉型被定位為經(jīng)濟高質(zhì)量發(fā)展的重要抓手之一��,用能權交易的政策框架不斷完善�����。2021年����,面對嚴峻的節能降耗形勢�,國家發(fā)展改革委發(fā)布《完善能源消費強度和總量雙控制度方案》��,明確了用能權有償使用和交易的具體實(shí)施方案�����,強調要加快構建全國用能權交易市場(chǎng)���,促進(jìn)能源要素向優(yōu)質(zhì)項目�、企業(yè)�����、產(chǎn)業(yè)及經(jīng)濟條件較好地區流動(dòng)與集聚����。2022年��,國務(wù)院相繼印發(fā)《要素市場(chǎng)化配置綜合改革試點(diǎn)總體方案》和《關(guān)于加快建設全國統一大市場(chǎng)的意見(jiàn)》���,進(jìn)一步確立了用能權交易在實(shí)現“雙碳”目標和推動(dòng)高質(zhì)量發(fā)展中的重要地位�����。2023年�����,用能權在國家戰略層面獲得更廣泛的關(guān)注��,7月召開(kāi)的全國生態(tài)環(huán)境保護大會(huì )提出應將用能權等資源環(huán)境要素統一納入要素市場(chǎng)化配置改革總體框架�����,支持多種形式的市場(chǎng)交易行為���,包括出讓����、轉讓����、抵押和入股等�����。

2024年�����,用能權交易政策框架進(jìn)一步拓展��。1月���,《中共中央 國務(wù)院關(guān)于全面推進(jìn)美麗中國建設的意見(jiàn)》指出要健全資源環(huán)境要素市場(chǎng)化配置體系���,再次明確將用能權納入要素市場(chǎng)化配置改革的整體規劃���。5月���,國務(wù)院印發(fā)《2024—2025年節能降碳行動(dòng)方案》��,提出健全市場(chǎng)化機制����,推進(jìn)用能權有償使用和交易�����,支持有條件的地區開(kāi)展用能權跨省交易���。這一系列政策措施為用能權交易市場(chǎng)的區域擴展和功能深化提供了一定的制度保障�����,為能源資源的高效配置和節能減排目標的實(shí)現奠定了基礎�����。

從地方層面來(lái)看�����,用能權交易政策建設已形成梯次推進(jìn)的格局����。作為先行者��,浙江���、福建��、河南��、四川四個(gè)試點(diǎn)省份在2024年前已建立起用能權交易相關(guān)的政策制度���,為市場(chǎng)基本運行奠定基礎��,2024年均未出臺新規則文件����。盡管如此����,試點(diǎn)地區仍通過(guò)其他政策文件持續推進(jìn)用能權交易發(fā)展�,如河南省委����、省政府于7月在《關(guān)于全面推進(jìn)美麗河南建設的實(shí)施意見(jiàn)》中強調健全資源環(huán)境要素市場(chǎng)化配置體系�,推進(jìn)用能權等市場(chǎng)化交易��;同月��,浙江嘉興市在《嘉興市2024年碳達峰碳中和工作要點(diǎn)》中提出發(fā)展用能權等綠色權益抵質(zhì)押融資業(yè)務(wù)���,落實(shí)用能權有償使用和交易制度���,體現了試點(diǎn)地區在深化改革進(jìn)程中對用能權交易機制的持續重視與推進(jìn)�。與此同時(shí)�,非試點(diǎn)地區開(kāi)始加快制度建設步伐�����,陜西省發(fā)展改革委于3月印發(fā)《陜西省用能權交易管理辦法》�����,為規范市場(chǎng)運行提供了明確指引�����;河北保定市于2024年10月修正《保定市用能權���、用煤權收儲使用管理辦法(試行)》���,優(yōu)化了用能權指標分配機制����,明確重點(diǎn)項目用能保障和民間投資項目能耗單列政策等����,進(jìn)一步健全了地方能源資源要素市場(chǎng)化配置體系�����,反映了地方政府積極響應國家政策導向的實(shí)踐探索�。

二�、用能權交易市場(chǎng)實(shí)踐

2024年�,我國用能權交易市場(chǎng)呈現區域發(fā)展不均衡態(tài)勢��。本節將聚焦2024年各地區市場(chǎng)交易數據�,客觀(guān)呈現用能權交易市場(chǎng)的實(shí)際運行狀況與發(fā)展動(dòng)態(tài)����。

試點(diǎn)交易市場(chǎng)方面��,浙江省是最早開(kāi)啟用能權交易且市場(chǎng)相對較為活躍的試點(diǎn)省份��。2024年��,從浙江省的用能權交易情況來(lái)看��,全年累計交易17筆�����,交易量相比去年的49筆有所下降����,單筆交易量從854.90噸標煤至10.13萬(wàn)噸標煤不等��。從交易形式來(lái)看���,2024年的交易形式主要包括政府出讓給企業(yè)��、政府從企業(yè)回購����,此外出現了小規模的企業(yè)之間交易的二級市場(chǎng)�����。其中申購主體主要為用能企業(yè)���,少量申購主體為政府�����,例如湖州市長(cháng)興縣等���;出讓主體主要為政府��,其余出讓企業(yè)主要覆蓋石油化工等領(lǐng)域[1]����。在用能權金融產(chǎn)品創(chuàng )新方面�,2024年6月�,湖州銀行創(chuàng )新推出用能權質(zhì)押貸款產(chǎn)品���,以某鋼鐵集團5.03萬(wàn)噸標煤的用能權指標為質(zhì)押��,成功發(fā)放1000萬(wàn)元融資支持���,為高耗能企業(yè)提供定制化綠色轉型金融服務(wù)�����。

此外����,在其他三個(gè)用能權交易試點(diǎn)市場(chǎng)中�����,各地區進(jìn)展差異明顯����,公開(kāi)數據顯示其交易活動(dòng)普遍停滯��。福建省自2022年起未產(chǎn)生新交易����,截至2024年底的成交數據仍維持在2021年水平����,累計成交量為220.91萬(wàn)噸標準煤���,成交金額3445.14萬(wàn)元[2]���。河南省在2024年同樣未有交易記錄��,其唯一公開(kāi)的首筆交易發(fā)生于2023年2月���,由河南省安陽(yáng)市發(fā)改委與河南安彩光伏新材料有限公司完成�,交易能耗指標10.3萬(wàn)噸標準煤���,交易金額206萬(wàn)元���。四川省的交易活動(dòng)更為有限�,自2019年9月26日��、27日分別完成1500噸標準煤的交易后�,再無(wú)公開(kāi)的新交易信息發(fā)布[3]�����。

2024年��,在非試點(diǎn)地區中����,陜西省和寧夏回族自治區均已啟動(dòng)用能權交易并取得實(shí)質(zhì)性進(jìn)展��。寧夏于5月完成首單用能權交易���,寧東能源化工基地管委會(huì )向寧夏寶廷新材料科技股份有限公司出售6.4萬(wàn)噸標準煤儲備用能權指標���,用于其保障高端新材料項目需求�;此后�����,吳忠市于5月31日完成交易數量為20980噸標準煤�、價(jià)格為97.3元/噸的第二單交易���,交易金額204.23萬(wàn)元�����。9月���,陜西省完成首批用能權競價(jià)交易����,由陜煤集團榆林化學(xué)有限責任公司等4家企業(yè)參與�,最高競價(jià)達到75元/噸���,成交總額達1182萬(wàn)元��。

三���、問(wèn)題與挑戰

用能權交易作為優(yōu)化能源資源配置的重要手段之一�����,對于推動(dòng)我國經(jīng)濟高質(zhì)量發(fā)展與能源結構轉型具有重要意義��。然而�����,當前我國用能權交易體系發(fā)展面臨著(zhù)諸多制約因素���,涉及到政策法規保障��、監管體系構建以及市場(chǎng)活力培育等多個(gè)維度�����,亟需系統性解決方案予以應對�����。以下將從三個(gè)維度分析我國用能權交易市場(chǎng)面臨的主要問(wèn)題與挑戰�����。

政策法律體系尚未健全是當前我國用能權交易發(fā)展面臨的主要挑戰之一?�,F行用能權交易相關(guān)政策文件多停留于宏觀(guān)指導層面�,缺乏規范的系統性支撐��,導致制度權威性和執行力不足��。此外�,現有法律文件效力層級較低且分散����,無(wú)法為市場(chǎng)主體提供穩定的法律預期����,制約了用能權交易機制的有效運行與持續發(fā)展�����。具體而言��,從政策層面看���,當前對用能權交易的規范主要體現在《中華人民共和國國民經(jīng)濟和社會(huì )發(fā)展第十四個(gè)五年規劃和2035年遠景目標綱要》����、《中共中央國務(wù)院關(guān)于完整準確全面貫徹新發(fā)展理念做好碳達峰碳中和工作的意見(jiàn)》等文件中�,但這些文件僅原則性提及“建立用能權交易機制”�����,未對交易規則�����、市場(chǎng)監管等具體事項作出詳細規定�����。政策作為非正式法律淵源���,缺乏法律的規范性和強制約束力����,難以為用能權這一新型資源配置機制提供充分的法理支撐���。從法律體系來(lái)看�����,現行用能權交易的參考規范主要由國家發(fā)展改革委頒布的部門(mén)規章《用能權有償使用和交易制度試點(diǎn)方案》構成���,地方立法僅《福建省用能權交易管理暫行辦法》屬于規章且未曾提請制定地方性法規[4]���,其余均為地方性規范文件�,整體立法層級偏低�����,以大量地方規范性文件為基礎的用能權交易市場(chǎng)規則相比行政規章更難以走向統一���,不利于未來(lái)跨區域甚至全國用能權交易市場(chǎng)的建立��。

用能權交易監管在第三方審核機構管理和履約保障機制方面存在不足���,一定程度降低了市場(chǎng)運行效率和制度公信力�����。在第三方機構管理方面�����,現行制度未能建立統一規范的第三方審核機構準入和監管標準�。目前���,用能權交易試點(diǎn)實(shí)踐中采取的是企業(yè)自行監測報告的形式或是“第三方審核+政府確認”的數據管理模式��,而第三方審核機構作為能源消費數據真實(shí)性與準確性的重要把關(guān)者�,其自身質(zhì)量控制卻缺乏有效約束����。目前����,四川省和福建省僅在《用能權有償使用和交易管理暫行辦法》中對第三方機構義務(wù)和處罰有零星條款��,難以形成系統監管�;浙江省與河南省雖已制定了《第三方審核機構管理暫行辦法》�,但仍屬于地方規范性文件而缺乏足夠約束力��,難以對第三方機構形成有效管控��。這種狀況導致審核質(zhì)量參差不齊����,部分機構可能存在專(zhuān)業(yè)能力不足�����、責任意識缺乏等問(wèn)題����,無(wú)法保證能源消費數據的真實(shí)準確�,進(jìn)而影響配額分配的公平性和市場(chǎng)運行的有效性���。此外���,在履約保障機制方面����,現行制度對違規行為的懲處力度明顯不足���,試點(diǎn)地區對用能權交易違法行為的懲戒措施主要包括責令限期改正����、罰款和信用懲戒等����,但處罰標準不一且力度普遍偏弱�����。這種低成本的違規代價(jià)難以形成有效震懾�����,特別是對那些能源消費量大��、因違規可獲得顯著(zhù)經(jīng)濟利益的企業(yè)而言����,現有處罰措施遠不足以促使其主動(dòng)履約���,造成“守法成本高于違法成本”的市場(chǎng)悖論��。

我國用能權交易市場(chǎng)活躍度普遍偏低���,交易頻次有限����、區域發(fā)展不平衡�、交易主體單一�����,難以充分發(fā)揮市場(chǎng)機制的資源配置功能����。盡管各試點(diǎn)地區均建立了政策體系框架����,但實(shí)際市場(chǎng)運行效果與政策預期存在明顯差距����。從交易主體結構看��,市場(chǎng)呈現明顯的政府主導特征���,交易多集中在一級市場(chǎng)���,不利于形成真實(shí)的市場(chǎng)價(jià)格信號和資源優(yōu)化配置機制����。從區域發(fā)展看��,市場(chǎng)呈現顯著(zhù)的發(fā)展不均衡態(tài)勢�����。除浙江省保持一定活躍度外�,其他三個(gè)試點(diǎn)地區的交易活動(dòng)基本處于停滯狀態(tài)�����。這種區域發(fā)展不均衡不僅反映了各地區對用能權交易的重視程度和實(shí)施能力差異�,也制約了未來(lái)跨區域資源優(yōu)化配置和全國統一用能權市場(chǎng)的形成���。從金融創(chuàng )新看�����,雖有零星進(jìn)展但整體仍處于初級階段�����,類(lèi)似湖州銀行案例仍為少數��,尚未形成可復制��、可推廣的成熟模式���。

四��、建議與展望

經(jīng)過(guò)試點(diǎn)階段的探索實(shí)踐���,我國用能權交易制度建設已積累了寶貴經(jīng)驗�,但同時(shí)也面臨政策法律體系不健全����、監管機制不完善�����、市場(chǎng)活力不足等多重挑戰��。針對現存問(wèn)題���,需要采取務(wù)實(shí)態(tài)度�����,從制度建設��、監管優(yōu)化和市場(chǎng)機制等方面穩步推進(jìn)改進(jìn)措施����,為用能權交易市場(chǎng)的可持續發(fā)展創(chuàng )造基本條件��。本節將從以下三個(gè)層面提出具有針對性的建議:

針對我國用能權交易面臨的政策法律挑戰�����,現階段建議以政策引導為主����,輔以必要的法律支撐���,共同促進(jìn)用能權交易市場(chǎng)健康發(fā)展�。首先����,建議穩步加強國家層面的政策指導與協(xié)調����。在保持政策連續性的前提下���,基于現有《用能權有償使用和交易制度試點(diǎn)方案》�����,制定更為具體的實(shí)施指導文件����,明確交易主體范圍��、配額分配方法等核心要素��,為各地區提供框架性指引�。其次�����,建議各地區優(yōu)化完善現有政策實(shí)施機制�����。鑒于各試點(diǎn)地區已出臺相關(guān)政策文件�����,但實(shí)施效果參差不齊�,建議對現有政策進(jìn)行評估和優(yōu)化���,重點(diǎn)解決政策落地過(guò)程中的實(shí)際問(wèn)題��。例如��,完善配額分配的科學(xué)性和公平性�,建立更為靈活的交易規則�,健全市場(chǎng)價(jià)格形成機制等�。同時(shí)��,鼓勵地區間政策經(jīng)驗交流與互鑒�����,推廣各地的成功做法�����,促進(jìn)區域政策協(xié)同發(fā)展��。在法律方面�����,可采取漸進(jìn)式推進(jìn)策略���。短期內可通過(guò)在《環(huán)境保護法》中明晰“用能權”價(jià)值概念及權利性質(zhì)�,為用能權交易提供基本法律依據����;同時(shí)鼓勵有條件的地區先行先試��,通過(guò)地方性法規為用能權交易提供法律保障�����。長(cháng)遠來(lái)看�,待市場(chǎng)發(fā)展成熟后��,再考慮制定專(zhuān)門(mén)的法律法規�,實(shí)現政策法律化的平穩過(guò)渡��,為市場(chǎng)參與主體創(chuàng )造穩定的政策預期和公平的交易環(huán)境��。

為完善用能權交易管理體系�,建議加強第三方審核機構標準化建設與差異化履約保障機制構建�。首先���,完善地方層面的第三方審核機構管理制度體系����。鑒于各試點(diǎn)地區在第三方機構管理方面的實(shí)踐不一����,建議可參照浙江省和河南省的先行經(jīng)驗��,推動(dòng)其他試點(diǎn)及非試點(diǎn)地區完善第三方審核機構管理辦法���。其次�,地方可構建差異化的履約保障機制���。針對不同類(lèi)型和程度的違規行為���,設計梯度式處罰措施�����,合理提高違規成本�。對于數據造假�、超額用能等嚴重違規行為�,可采取經(jīng)濟處罰與非經(jīng)濟處罰相結合的方式����,如大幅提高罰款金額�����,設置罰款與違規獲益掛鉤的機制����;對連續違規單位采取用能指標削減�、限制參與交易等更嚴厲措施�。同時(shí)����,審慎完善信用懲戒機制�,將嚴重違規行為納入企業(yè)環(huán)境信用評價(jià)體系�����,形成多維度約束�����。此外�,針對用能管理方面�����,建議地方探索建立用能與碳排放協(xié)同管理機制�,在原有重點(diǎn)用能單位管理基礎上�����,整合統計核算體系���,實(shí)現數據共享和管理資源優(yōu)化配置�,減輕企業(yè)合規負擔�。

為提升交易效率和企業(yè)參與度�,建議推進(jìn)用能權金融創(chuàng )新與市場(chǎng)機制優(yōu)化����。首先���,部分條件成熟的試點(diǎn)地區可以探索用能權質(zhì)押貸款等用能權金融創(chuàng )新�����,拓展用能權資產(chǎn)價(jià)值實(shí)現路徑����。金融機構可針對不同行業(yè)和企業(yè)特點(diǎn)��,設計差異化的用能權質(zhì)押評估體系和融資方案����,提高用能權的流動(dòng)性和價(jià)值實(shí)現程度�。其次��,優(yōu)化市場(chǎng)交易機制����,降低交易門(mén)檻和成本����,針對當前企業(yè)參與積極性不高的問(wèn)題�,建議簡(jiǎn)化交易流程����,降低交易手續費��,提高交易便利性��。第三�����,完善交易信息披露制度����,確保交易平臺及時(shí)����、全面公開(kāi)交易數量��、價(jià)格區間����、參與主體類(lèi)型等關(guān)鍵信息����,降低信息不對稱(chēng)程度���,提高市場(chǎng)透明度和可預測性�����。第四����,探索用能權租賃交易機制����,在盤(pán)活閑置資源����,提高配額利用效率的同時(shí)��,靈活滿(mǎn)足企業(yè)季節性�����、周期性生產(chǎn)帶來(lái)的階段性用能需求���。

腳注:

[1]浙江省用能權交易平臺(2025). 交易公告. https://ynqjy.fzggw.zj.gov.cn/ent/gateway/entTransactionNotice

[2]海峽資源環(huán)境交易中心(2025)用能權交易數據. https://carbon.hxee.com.cn/xxzx/50649.htm

[3]四川用能權交易平臺(n.d.). 每日行情. https://ert.sceex.com.cn/history.htm?k=li_shi_xing_qing&url=mrhq_ls

[4] 根據《中華人民共和國行政許可法》���,僅法律���、行政法規可設定行政許可����,地方政府規章可以設定臨時(shí)性的行政許可���,臨時(shí)性的行政許可實(shí)施滿(mǎn)一年需要繼續實(shí)施的���,應當提請本級人民代表大會(huì )及其常務(wù)委員會(huì )制定地方性法規�����;《福建省用能權交易管理暫行辦法》雖頒布已滿(mǎn)一年�����,但未曾提請制定地方性法規�����。

作者:

范欣宇 中央財經(jīng)大學(xué)綠色金融國際研究院研究員

研究指導:

劉慧心 中央財經(jīng)大學(xué)綠色金融國際研究院氣候金融研究中心執行主任

原創(chuàng )聲明

如需轉載����、引用本文觀(guān)點(diǎn)�,請注明出處為“中央財經(jīng)大學(xué)綠色金融國際研究院”����。