2022年����,全球能源危機爆發(fā)���,全球經(jīng)濟和能源市場(chǎng)受到嚴重沖擊��。為保護各國消費者免受價(jià)格上漲的影響�,各國政府紛紛采取保護措施�,這使得自疫情以來(lái)爆發(fā)的財政壓力逐漸加大�����。在此背景下����,碳排放權交易體系(ETS)���、碳稅以及碳信用等直接碳定價(jià)政策的實(shí)施進(jìn)程變得更具復雜性和挑戰性�����。一方面���,進(jìn)一步引入或強化碳定價(jià)政策的實(shí)施可有效地幫助地區應對氣候危機���、促進(jìn)能源供應多樣化并增加政府收入�。另一方面�����,政府所采取的緩解短期價(jià)格壓力等措施同樣對ETS和碳稅的正常運行造成消極影響�。為反映全球直接碳定價(jià)政策在過(guò)去一年中的進(jìn)展���,世界銀行于2023年5月23日發(fā)布了2023年度《碳定價(jià)機制發(fā)展現狀與未來(lái)趨勢報告》(State and Trends of Carbon Pricing 2023)��。結合報告內容���,本文將從碳排放權交易體系����、碳稅和碳信用三個(gè)直接碳定價(jià)工具的角度���,闡述全球碳定價(jià)機制的進(jìn)展情況����,并對碳定價(jià)機制的發(fā)展趨勢做出展望�。

一�、全球ETS和碳稅的進(jìn)展情況

自2022年以來(lái)�����,緊迫的能源危機和生活成本危機成為影響全球ETS及碳稅設計�����、實(shí)施和價(jià)格走勢的主要驅動(dòng)因素����。在政治�����、經(jīng)濟環(huán)境極具挑戰性的情況下���,絕大部分碳定價(jià)政策仍體現出良好的穩定性,在危機中“韌性”發(fā)展�����。

(一)價(jià)格增長(cháng)整體趨緩����,韌性與彈性逐步凸顯

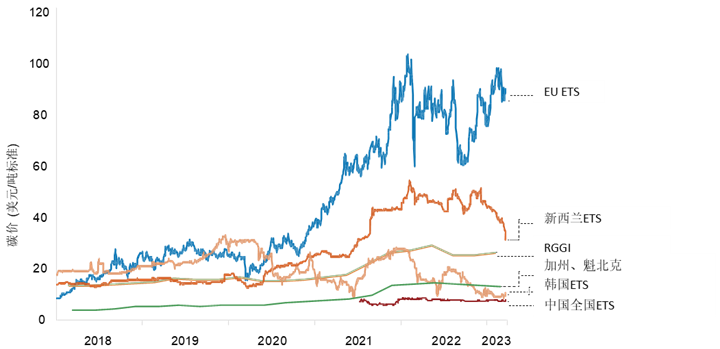

綜合來(lái)看����,經(jīng)過(guò)多年的高速增長(cháng)后��, ETS和碳稅的價(jià)格增長(cháng)趨勢有所減緩����,在面對全球能源危機時(shí)表現出強有力的韌性���。約三分之一的工具價(jià)格保持平穩���,處于合理價(jià)格區間��,而其他機制價(jià)格水平則呈現一定程度的波動(dòng)���。約50%的工具價(jià)格整體呈有序上漲趨勢��,其中�����,EU ETS價(jià)格增長(cháng)最為顯著(zhù)��,碳價(jià)首次于2023年3月飆升至100歐元/噸(109美元/噸)��。然而�,另有部分政府采取了直接干預措施以降低碳定價(jià)的整體價(jià)格水平����,導致約15%的工具價(jià)格出現下降�����,其中以韓國碳排放交易體系為代表的碳價(jià)下跌幅度最大�,下跌幅度高達35%�����。

圖 1 2018年至2023年4月部分ETS的價(jià)格波動(dòng)情況數據來(lái)源:世界銀行(2023). 《碳定價(jià)機制發(fā)展現狀與未來(lái)趨勢報告》�;中央財經(jīng)大學(xué)綠色金融國際研究院整理

在政府干預層面�,由于各國能源價(jià)格波動(dòng)水平以及政府應對能源危機的措施有所差異�,反映到碳定價(jià)政策的制定����、落實(shí)層面也不盡相同�����。一些國家通過(guò)降低碳稅稅率或推遲ETS計劃來(lái)緩解能源危機引發(fā)的壓力�����。例如���,德國推遲了原定于2023年初將ETS碳價(jià)從30歐元提升至35歐元的實(shí)施計劃����;南非則通過(guò)發(fā)放無(wú)稅排放配額緩解原本碳稅帶來(lái)的經(jīng)濟壓力�����。然而�,大部分司法管轄區依然維持著(zhù)對ETS及碳稅強勁的雄心����,決定繼續實(shí)行碳定價(jià)工具中已計劃好的碳價(jià)上漲�����、配額收緊等措施����。例如����,歐盟和新西蘭的碳排放權交易體系將繼續收緊其整體排放上限及免費配額分配額度��;新加坡對碳定價(jià)法案進(jìn)行了修改�,從2026年開(kāi)始將國家的碳稅從4-34美元提高到38-60美元�����。

綜合來(lái)看��,為滿(mǎn)足實(shí)現氣候中性目標所需的投資規模�����,長(cháng)期看漲的碳價(jià)仍然是主流趨勢��。為實(shí)現《巴黎協(xié)定》的2℃目標��,預計到2030年,碳價(jià)將達到61-122美元/噸的水平����。截至2023年4月����,全球僅有不到5%受直接碳定價(jià)約束的溫室氣體排放量?jì)r(jià)格等于或高于2030年的建議碳價(jià)�,而其中歐洲是大部分高碳定價(jià)工具的來(lái)源地���。

溫室氣體排放量?jì)r(jià)格等于或高于2030年的建議碳價(jià)��,而其中歐洲是大部分高碳定價(jià)工具的來(lái)源地����。

(二)覆蓋范圍逐步擴大�,高收入國家仍是主導力量

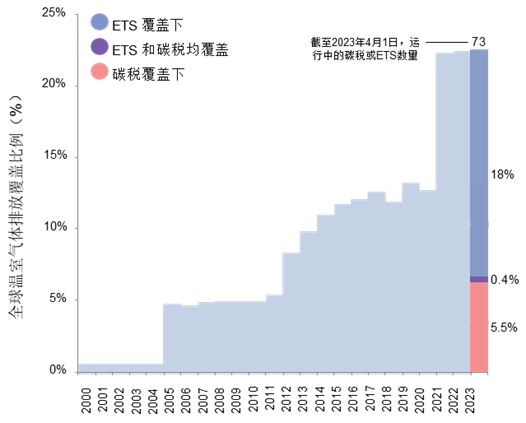

截至2023年4月����,全球共計有73個(gè)以碳稅或碳排放交易體系為主的直接碳定價(jià)機制���。部分國家或地區正式宣布或啟動(dòng)其新的ETS或碳稅的計劃�����。例如�����,奧地利和美國華盛頓州均啟動(dòng)了新的ETS����;印度尼西亞宣布將啟動(dòng)強制性國家ETS計劃��;墨西哥內的三個(gè)州(雷塔羅�����、墨西哥州和尤卡坦)則實(shí)施了新的碳稅計劃����。上述新增機制中��,除印度尼西亞外�����,其余均建立在已存在碳稅或ETS的國家或地區�。

高收入國家仍在全球市場(chǎng)占據主導地位���,在碳定價(jià)覆蓋范圍��、價(jià)格和收入水平方面居于領(lǐng)先��。對比之下��,中東和非洲地區的碳定價(jià)工具仍處于待發(fā)展階段����,覆蓋的地域范圍和工具的完備程度均有待提升����。南非的碳稅是非洲唯一實(shí)施的一項碳定價(jià)機制��,此外�����,一些非洲國家和地區已表明在未來(lái)有意向采用該類(lèi)措施(如博茨瓦納��、科特迪瓦等)��。對于新興經(jīng)濟體而言��,隨著(zhù)政府對通過(guò)設計完備�����、針對性強的碳定價(jià)政策來(lái)支持整體發(fā)展目標的認識不斷加深��,新興經(jīng)濟體對采用碳定價(jià)工具表現出了日益增長(cháng)的興趣���,其重點(diǎn)關(guān)注領(lǐng)域包括氣候變化減緩政策���、轉型風(fēng)險管理等����。

在過(guò)去一年中��,碳稅和ETS覆蓋下的全球溫室氣體排放比例有小幅增加���。目前����,全球運行中的73個(gè)碳稅和ETS機制覆蓋了約23%的溫室氣體排放量��,較去年同期增加不到1%�����。雖然全球碳定價(jià)機制的地域�、行業(yè)和氣體種類(lèi)覆蓋范圍正在逐步擴大���,新的定價(jià)工具也在不斷啟動(dòng)�,但受碳定價(jià)機制管轄內的溫室氣體總量逐步降低等因素的影響����,該比例并未顯著(zhù)增加�����。

圖 2 ETS和碳稅覆蓋的全球溫室氣體排放份額數據來(lái)源:世界銀行(2023). 《碳定價(jià)機制發(fā)展現狀與未來(lái)趨勢報告》�����;中央財經(jīng)大學(xué)綠色金融國際研究院整理

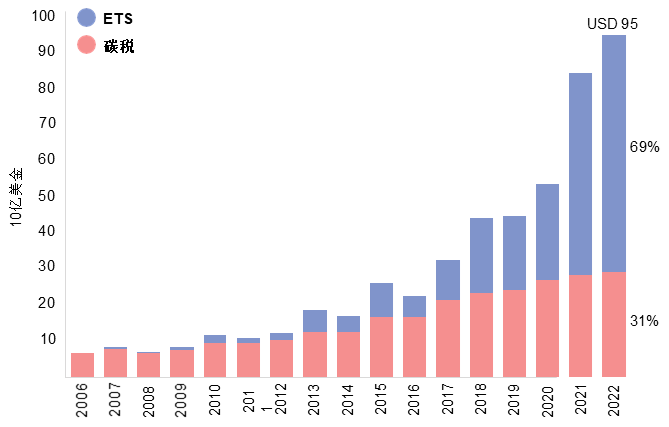

(三)收入水平高達950億美元����,創(chuàng )歷史新高

2022年�,全球碳稅和碳排放權交易體系總收入延續了往年增長(cháng)趨勢�,在2022年創(chuàng )造了歷史新高�,達到了950億美元�����。其中�����,來(lái)自ETS的收入占總收入的69%��,來(lái)自碳稅的收入占31%����。與上年相比����,該收入水平增長(cháng)幅度超過(guò)10%���,高出近100億美元��。

圖 3 全球碳稅和ETS的收入變化(2006-2022年)數據來(lái)源:世界銀行(2023). 《碳定價(jià)機制發(fā)展現狀與未來(lái)趨勢報告》���;中央財經(jīng)大學(xué)綠色金融國際研究院整理

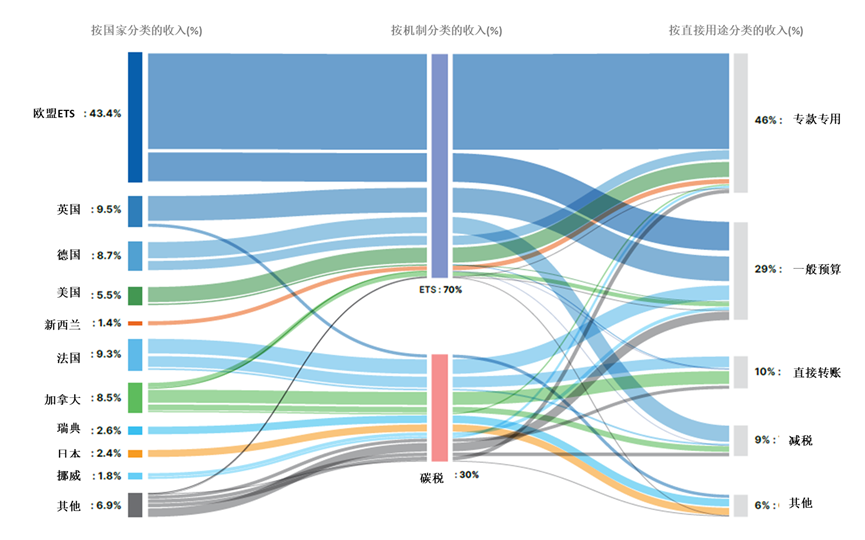

在各國收入對比中�����,EU ETS成為全球直接碳定價(jià)工具中收入最高的一項工具��。其全年總收入占全球直接碳定價(jià)總收入的約44%�,達到420億美元�����,這一數字較去年增長(cháng)了約78億美元��,占全球碳定價(jià)收入總增長(cháng)的76%以上����。自2017年以來(lái)����,EU ETS的收入增長(cháng)了近7倍�,穩固了其在全球碳定價(jià)收入方面的主導地位��。這一方面得益于該ETS顯著(zhù)的規模優(yōu)勢和價(jià)格優(yōu)勢����;另一方面與其配額分配方式��,即逐步由免費配額分配過(guò)渡到拍賣(mài)有關(guān)�����。相比之下���,中國的全國碳排放交易體系所覆蓋的排放量為EU ETS的兩倍以上�����,但由于目前中國ETS采用了100%配額免費分配機制����,大多數參與主體的實(shí)際控排成本較低����,無(wú)法為政府帶來(lái)高額收入�����。

在收入的用途方面�,通常46%從碳稅和ETS中所得收入被用于特定目的支出����,尤其是分配到綠色領(lǐng)域(如氣候和能源領(lǐng)域)����;另外��,大約10%的收入將被用于直接轉賬�����,用于幫助弱勢家庭和企業(yè)的生存和發(fā)展����;其余收入將用于一般預算(20%)��、稅收減免(9%)和其他用途(6%)�。

圖 4 全球碳稅和ETS收入規模及用途(2021年為例)數據來(lái)源:世界銀行(2023). 《碳定價(jià)機制發(fā)展現狀與未來(lái)趨勢報告》����;中央財經(jīng)大學(xué)綠色金融國際研究院整理

二����、全球碳信用的發(fā)展現狀

在經(jīng)歷了兩年的快速增長(cháng)后�����,碳信用市場(chǎng)在上一年度的供給量和需求量增勢明顯放緩����。全球經(jīng)濟的不穩定性與波動(dòng)性較大�����、市場(chǎng)對碳抵消質(zhì)量的擔憂(yōu)以及碳信用的簽發(fā)限制成為去年簽發(fā)規模有所減少的主要原因�。

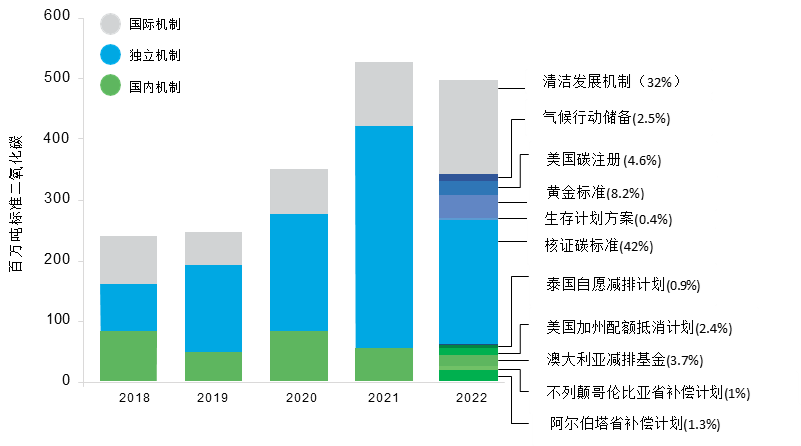

(一)總體簽發(fā)量呈下降趨勢��,具體變動(dòng)趨勢因機制而異

2022年�,全球碳信用簽發(fā)總量達4.75億噸二氧化碳�����,與往年簽發(fā)量持續增長(cháng)的趨勢不同���,2022年碳信用簽發(fā)量略低于2021年整體水平�����。在國際機制�、獨立機制和國內機制這三大類(lèi)碳信用主要供給機制來(lái)源中��,各自的簽發(fā)量變化趨勢有所不同����。首先�����,獨立機制依舊是最具有規模優(yōu)勢的機制�����,簽發(fā)總量為2.75億噸二氧化碳��,占全年總簽發(fā)量的約58%���。在簽發(fā)量趨勢方面�����,獨立機制與整體碳信用趨勢相同����,較2021年相比��,其簽發(fā)總量下降幅度高達22%����。相比之下�����,國際碳信用機制呈現出增長(cháng)態(tài)勢����,2022年簽發(fā)量占全球簽發(fā)總量的30%以上�����。這可能得益于國際層面對CDM等碳信用機制的大力推動(dòng)�,特別是聯(lián)合國氣候變化框架公約第26次締約方會(huì )議(COP26)宣布���,自2013年1月1日起注冊的清潔發(fā)展機制項目活動(dòng)或項目計劃所產(chǎn)生的碳信用���,將可用于實(shí)現國家第一個(gè)自主貢獻目標���。最后�����,各國國內的碳信用機制簽發(fā)規模較小�,在過(guò)去一年中保持了相對穩定的簽發(fā)量����。

圖 5 全球碳信用發(fā)行量(2018-2022年)數據來(lái)源:世界銀行(2023). 《碳定價(jià)機制發(fā)展現狀與未來(lái)趨勢報告》���;中央財經(jīng)大學(xué)綠色金融國際研究院整理

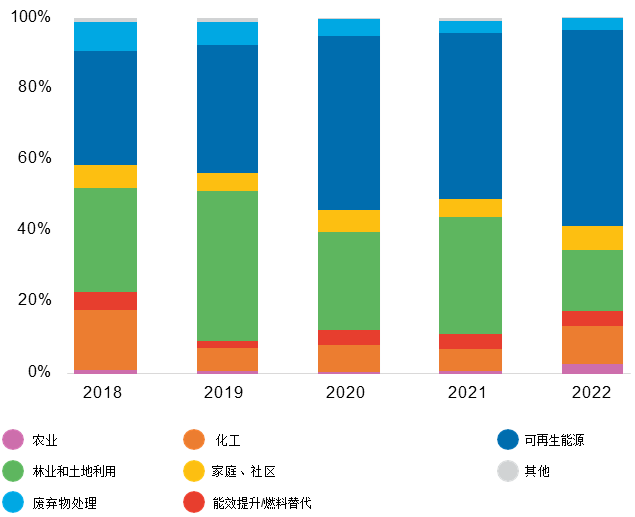

(二)可再生能源項目為主要來(lái)源���,基于自然的項目具有后發(fā)潛力

當前�,可再生能源項目仍是碳信用產(chǎn)生的主要來(lái)源�����,同時(shí)���,農業(yè)�����、林業(yè)和土地利用等基于自然的碳信用產(chǎn)生量呈現上升趨勢��。自2018年以來(lái)���,基于可再生能源項目產(chǎn)生的碳信用量持續增加���,2022年已達到簽發(fā)總量的55%以上����,占全部項目注冊量的45%���。近十年來(lái)���,由于可再生能源項目成本大幅下降�����,該類(lèi)項目的財務(wù)和商業(yè)吸引力大大增加�,已逐漸不需要通過(guò)碳信用來(lái)獲得額外收益��。長(cháng)期來(lái)看����,由于越來(lái)越多的可再生能源減排項目將因缺少“額外性”從而無(wú)法獲得碳信用簽發(fā)�����,新增可再生能源的碳信用項目將日趨減少��。對比而言�����,2022年全年的注冊新項目中�����,約54%來(lái)源于林業(yè)和土地利用活動(dòng)板塊���,基于自然的碳信用項目在未來(lái)將有潛力獲得更多關(guān)注����。

圖 6 按項目類(lèi)別劃分的簽發(fā)量占比(2018-2022)數據來(lái)源:世界銀行(2023). 《碳定價(jià)機制發(fā)展現狀與未來(lái)趨勢報告》����;中央財經(jīng)大學(xué)綠色金融國際研究院整理

三����、全球碳定價(jià)機制展望

碳定價(jià)機制作為各國綜合政策體系中實(shí)現全球經(jīng)濟�����、能源共同脫碳至關(guān)重要的一環(huán)����,通過(guò)創(chuàng )建約束性規定等方式,引導參與者做出投資��、生產(chǎn)和消費中的脫碳決策���。為保證政策實(shí)施的有效性和可行性��,各管轄區政府需在碳定價(jià)工具中設定不同的工具組合及各自的規范要求�,以適應日益變化的政經(jīng)大環(huán)境以及氣候目標�。首先�,碳排放交易體系和碳稅兩項碳定價(jià)機制未來(lái)的主流趨勢是覆蓋范圍的擴大和碳價(jià)的提升����。在能源危機和經(jīng)濟動(dòng)蕩的雙重沖擊下�,絕大多數政策制定者依然在挑戰中選擇維持或強化既定的直接碳定價(jià)政策��,從覆蓋地域范圍�、覆蓋行業(yè)范圍以及碳價(jià)等方面展示出未來(lái)將持續應對氣候變化的雄心����。其次����,碳信用市場(chǎng)的覆蓋范圍將逐步擴大����,且國內碳定價(jià)機制將在更多國家和地區被采用�����。國內碳信用供應將可能成為碳信用機制的主流來(lái)源是由以下幾項因素共同推動(dòng)的:ETS和碳稅對碳信用的需求逐步擴大���、當地企業(yè)對碳信用的自愿性需求���、《巴黎協(xié)定》第六條為國內碳抵消機制帶來(lái)的機會(huì )��。除直接碳定價(jià)工具外�����,各國政府也將繼續積極推行化石燃料消費稅等間接碳定價(jià)工具�����,以“直接+間接”組合工具手段�����,適應日益變化的宏觀(guān)政治和經(jīng)濟環(huán)境����,推進(jìn)全球應對氣候變化進(jìn)程�。

腳注

[1] 世界銀行(2023). 《碳定價(jià)機制發(fā)展現狀與未來(lái)趨勢報告》https://openknowledge.worldbank.org/entities/publication/58f2a409-9bb7-4ee6-899d-be47835c838f

[2] 以2023年美元價(jià)格為衡量標準

作者:

龐心睿中央財經(jīng)大學(xué)綠色金融國際研究院助理研究員

研究指導:

崔 瑩中央財經(jīng)大學(xué)綠色金融國際研究院副院長(cháng)