原文標題:Leviathan Inc. and Corporate Environmental Engagement

原文作者:Po-Hsuan Hsu�, Hao Liang, Pedro Matos

發(fā)表期刊:Management Science

一�����、研究背景

近年來(lái)�����,國有企業(yè)引起了資本界新的關(guān)注��。尤其在中國���,國有上市公司市值約占總市值的三分之二��。對于其他新興市場(chǎng)(如:巴西��、俄羅斯)���,政府也持有上市公司的多數股權或大量的少數股權�����。這些股份可以由中央或地方政府直接持有�,也可以通過(guò)公共養老基金或主權財富基金間接持有�。這種模式與許多西方經(jīng)濟體的情況相反�����,在20世紀80年代和90年代�,大規模的私有化導致國家在企業(yè)所有權中的作用下降�。然而�����,在21世紀初����,這種趨勢已經(jīng)開(kāi)始逆轉:在全球規模最大的上市公司中��,國有企業(yè)占據一席之地�����,其中也包含一些發(fā)達國家的國有企業(yè)���,如法國的EDF集團和意大利的ENI����。此外����,2010年《福布斯》雜志排名前30位的全球上市公司中�,有10家是國有企業(yè)�����。

《經(jīng)濟學(xué)人》(2010�,2014)將這些重新崛起的國有企業(yè)稱(chēng)為 “利維坦公司”��,并警告其具有一定的危險����。這一警告源于大量關(guān)于國有企業(yè)經(jīng)濟效率低下的文獻���,這些文獻認為���,國有企業(yè)管理者的動(dòng)力不足而且董事會(huì )監督不力(Shleifer和Vishny��,1998年�����,La Porta和Lopez-de-Silanes����,1999年)�����。此外���,經(jīng)營(yíng)國有企業(yè)的政治家的尋租行為也會(huì )導致腐敗�����、資源分配不均�����、創(chuàng )新減少和財富分配傾斜等問(wèn)題(Shleifer 1998)��。然而����,還有一些文獻指出國有企業(yè)不一定治理不善���,因為其目標與非國有企業(yè)不同����。具體表現為:相較于非國有企業(yè)而言��,國有企業(yè)能更有效地解決市場(chǎng)失靈和外部因素��,如就業(yè)���、價(jià)格穩定����、公共交通���、基礎設施以及環(huán)境問(wèn)題等�。如今�,隨著(zhù)環(huán)境問(wèn)題變得越來(lái)越緊迫�����,政府有義務(wù)為了公共福利而減少污染����。政府治理環(huán)境問(wèn)題的工具箱包括監管����、執法以及國有企業(yè)���。相對于其他工具(如稅收和規章制度)����,國有企業(yè)可能是一個(gè)更靈活的選擇����,它允許政府直接干預企業(yè)的決策���?����;诖?,作者就國家所有權對企業(yè)參與環(huán)境問(wèn)題的影響進(jìn)行了一項研究����。

二�����、樣本與方法學(xué)

(一)樣本與數據

本文涵蓋了2004年至2017年44個(gè)國家的上市公司�。如果一家公司的最終所有者(在所有權金字塔的每一層都擁有至25%的投票權)是一個(gè)公共機構�、國家或者一個(gè)或多個(gè)政府實(shí)體�����,或者至少25%的自由流通股由政府持有����,則被定義為國有公司�。對于公司環(huán)境表現����,本文關(guān)注了公司的整體環(huán)境得分(ENVSCORE)和三個(gè)分項得分:減排(ENER)�����、產(chǎn)品創(chuàng )新(ENPI)和資源節約(ENRR)��。ENER衡量公司在減少空氣排放���、廢棄物排放�����、水排放�����、泄漏及其對生物多樣性影響方面的承諾和效果���。ENPI衡量公司在生態(tài)產(chǎn)品或服務(wù)方面的研究和開(kāi)發(fā)�����。ENRR衡量公司在減少材料��、能源或水的使用方面的能力���,以及通過(guò)改善供應鏈管理尋找更多生態(tài)效率解決方案的能力��。

(二)方法學(xué)

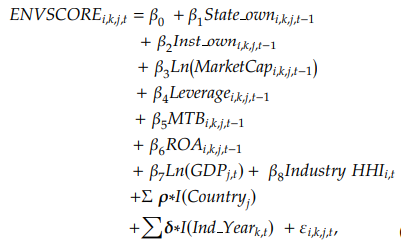

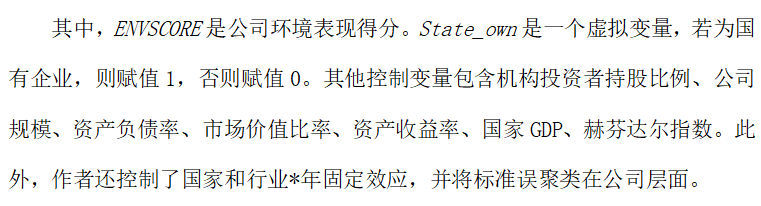

為了驗證國有企業(yè)社會(huì )屬性�����,本文研究了國有企業(yè)的環(huán)境表現���,回歸模型如下所示:

三��、實(shí)證結果

作者發(fā)現�����,國有企業(yè)傾向于更多地參與到環(huán)境問(wèn)題中�����,而這種模式在其他私營(yíng)部門(mén)的股東中并不存在��。這種影響主要來(lái)自于地方政府持有的國內股權�,而不是來(lái)自于外國政府或主權財富基金的持有��。此外�,對于那些在當地有更多業(yè)務(wù)的企業(yè)以及位于缺乏能源資源和環(huán)境監管?chē)业钠髽I(yè)來(lái)說(shuō)�,國有企業(yè)的作用更為明顯�����。這些結果進(jìn)一步證實(shí)了社會(huì )觀(guān)點(diǎn)�,即國有企業(yè)可以幫助國內政府解決本國的市場(chǎng)失靈問(wèn)題��,這也往往是公民最關(guān)心的問(wèn)題�����。有趣的是���,作者還發(fā)現國有企業(yè)對社會(huì )問(wèn)題也具有更高的參與度�,但對于公司治理問(wèn)題與非國有企業(yè)沒(méi)有顯著(zhù)差異����。

相關(guān)文章:

1. 文獻分析 | ESG促進(jìn)企業(yè)績(jì)效的機制研究——基于企業(yè)創(chuàng )新的視角

2. 文獻分析 | 碳排放交易體系是否實(shí)現了碳減排和財務(wù)績(jì)效提升的雙贏(yíng)�����?

3. 文獻分析 | ESG評分與債務(wù)融資成本

4. 文獻分析 | 融資約束�、客戶(hù)議價(jià)能力與企業(yè)社會(huì )責任

原文摘要

In a 2010 special report, The Economist magazine termed the resurgence of state-owned, publicly listed enterprises “Leviathan Inc.” and criticized the poor governance and low efficiency of these firms. We compile a new comprehensive data set of state ownership of publicly listed firms in 44 countries over the period of 2004–2017 and show that state-owned enterprises are more responsive to environmental issues. The effect is more pronounced in economies lacking energy security and strong environmental regulation, and among firms with more local operations and higher domestic government ownership. We find a similar effect on corporate social engagement but not on governance quality. These results suggest a different role for “Leviathan Inc.,” especially in dealing with environmental externalities.

作者:

吳禎姝中央財經(jīng)大學(xué)金融學(xué)院博士生

指導老師:

王 遙中央財經(jīng)大學(xué)綠色金融國際研究院院長(cháng)

原創(chuàng )聲明

如需轉載�����、引用本文觀(guān)點(diǎn)��,請注明出處為“中央財經(jīng)大學(xué)綠色金融國際研究院”���。

新媒體編輯:楊穎安