系列觀(guān)點(diǎn)之一提到���,人們廣泛存在的自利與短視特點(diǎn)分別對應著(zhù)“公地悲劇”和“界限悲劇”�����,當前人們愿意為應對氣候變化付出的“低碳溢價(jià)”不足以支撐足夠的碳中和產(chǎn)品供給��,以電力這一完全標準化的商品為例����,不管是工業(yè)或居民用電�����,由于任何一度電的使用價(jià)值均相同���,因此風(fēng)光發(fā)電與儲能����、電網(wǎng)平衡的額外研發(fā)�、建設與運維成本難以向消費者轉嫁��,從而導致碳中和推進(jìn)面臨動(dòng)力不足的困境與需求側改革的必要性��。在通過(guò)雙碳目標引導高質(zhì)量發(fā)展的背景下����,研究碳中和發(fā)展過(guò)程中的價(jià)值分配對制定相關(guān)政策以厘清低碳轉型與發(fā)展思路具有重要意義�����。

本文主要在延續上篇對碳中和需求側改革的論述基礎上���,闡釋實(shí)現碳中和目標過(guò)程中的價(jià)值分配與流向���,并對未來(lái)碳中和的發(fā)展格局進(jìn)行展望���。

一�����、 碳中和價(jià)值在時(shí)間維度上的分配

由于新能源����、核能與儲能等新能源相關(guān)科技的研發(fā)與應用均需要獲得經(jīng)濟利潤回報以支撐其投資不斷進(jìn)行�����,而當前全球經(jīng)濟增長(cháng)減緩��、國內供給側成本至需求側傳導不暢的局面不利于碳中和相關(guān)消費增加���,如2021年出現了PPI與CPI剪刀差超過(guò)10%的情況�����,PPI長(cháng)期維持高增速的同時(shí)CPI始終位于低位��,企業(yè)商品生產(chǎn)過(guò)程中來(lái)自原材料���、人工等成本上漲��,但由于消費能力受限�,面臨“需求收縮�、供給沖擊�����、預期轉弱”三重壓力�����,削弱了碳中和相關(guān)產(chǎn)業(yè)的成本效益��。[1]

占世界人口絕大多數的發(fā)展中國家受限于發(fā)展階段�、人民生活水平等客觀(guān)條件�,及大多數歷史累積溫室氣體排放并非自身導致的現實(shí)情況����,并沒(méi)有承擔“低碳溢價(jià)”的足夠意愿與能力����。如前文所述��,在“低碳溢價(jià)”廣泛被消費者接受之前��,碳中和行動(dòng)難以真正獲得利潤����,因而面臨社會(huì )資金參與意愿程度不足�����、碳中和實(shí)際行動(dòng)與氣候目標不相符的困境:

從馬克思主義政治經(jīng)濟學(xué)的價(jià)值理論出發(fā)����,使用價(jià)值是物的屬性�����,是人的具體勞動(dòng)對具體的物質(zhì)結構的作用結果����,物品成為商品的前提是具有使用價(jià)值��,沒(méi)有任何使用價(jià)值便無(wú)法成為商品����,也沒(méi)有人會(huì )產(chǎn)生購買(mǎi)意愿�;價(jià)值則是人的屬性�,是凝結在商品中的無(wú)差別的人類(lèi)勞動(dòng)�����,是人的勞動(dòng)的社會(huì )性��。雖然結晶的社會(huì )勞動(dòng)凝聚在物體內���,但不能把凝聚在物體內的人的屬性當成物的屬性���。因此��,供給側的低碳轉型基于價(jià)值��,反映的是人的勞動(dòng)投入的變化�����,而需求側的低碳轉型則基于使用價(jià)值�����,反映的是人們對物的屬性的認知變化�����。價(jià)值與使用價(jià)值的對立統一貫穿于碳中和的始終����,使用價(jià)值與碳中和掛鉤是推動(dòng)需求側轉型的關(guān)鍵�����。

消費者對于商品的需求源自商品的使用價(jià)值��。碳中和商品與普通商品的競爭應回歸使用價(jià)值的競爭��,若無(wú)法通過(guò)消費者的需求改變將碳中和投資成本轉移至消費端��,則投資于碳中和的成本便難以帶來(lái)額外利潤����。碳中和需求端的困境在使用價(jià)值意義上的具體化���,在于碳中和的產(chǎn)品并不是升級的產(chǎn)品��,而是使用價(jià)值趨同的“置換產(chǎn)品”���,零碳產(chǎn)品對消費者來(lái)說(shuō)并非真實(shí)的提高用戶(hù)體驗��,不是改變產(chǎn)品本質(zhì)屬性的需求���,而是附著(zhù)于“氣候友好”信念的衍生需求�����。從這方面來(lái)看��,碳中和的“產(chǎn)業(yè)置換”意義大于“產(chǎn)業(yè)升級”意義����。

上述引自前文的靜態(tài)分析中�,碳中和的價(jià)值并未得到相應體現���,而現實(shí)中應對氣候變化��、推動(dòng)高質(zhì)量發(fā)展卻具有現實(shí)的必要性���,其價(jià)值也在氣候環(huán)境不斷惡化����、極端天氣增多等事件影響下獲得進(jìn)一步肯定���。因此�����,要建立對碳中和價(jià)值分配的合理認知�����,須引入時(shí)間維度�,不局限于靜態(tài)分析���。

首先����,回溯過(guò)去�����,碳中和發(fā)展模式的一部分價(jià)值已被高碳發(fā)展模式提前占有�。碳中和發(fā)展模式與高碳發(fā)展模式最大的區別即在于對氣候的影響���。自工業(yè)革命以來(lái)����,人類(lèi)的工業(yè)化發(fā)展道路���、經(jīng)濟科技水平增長(cháng)與碳排放升高路徑高度一致�����,這一發(fā)展模式高度依賴(lài)于地球氣候的承載力與自我修復能力����,隨著(zhù)氣候穩定性不斷遭到破壞����,地球氣候自我修復能力越發(fā)接近極限�,而由于地球氣候所受影響在過(guò)去的發(fā)展模式中并未被廣泛納入經(jīng)濟考慮�����,因此人類(lèi)建立的各類(lèi)產(chǎn)業(yè)與產(chǎn)業(yè)鏈分布為代表的穩定秩序為經(jīng)濟發(fā)展所提供的價(jià)值事實(shí)上以地球氣候不斷無(wú)序化為代價(jià)�。

在氣候變化尚未成為在全球范圍內被普遍接受的挑戰并加以定價(jià)時(shí)����,這一“氣候價(jià)值”事實(shí)上為高碳排放相關(guān)產(chǎn)業(yè)鏈上的所有參與者共同占有�,不僅包括直接從事化石燃料采掘與利用的企業(yè)�����,也包括以源自化石能源的電力等二次能源生產(chǎn)商品的企業(yè)����,還包括未付出“低碳溢價(jià)”而事實(shí)上以更低價(jià)格購買(mǎi)商品與服務(wù)的廣大消費者群體���。同時(shí)����,碳排放所產(chǎn)生的氣候變化影響并非與即期的排放量保持一致����,同時(shí)影響也非勻速變化����,而高度取決于歷史累積排放量�,歷史上的高碳發(fā)展模式事實(shí)上提前占有了當下及未來(lái)的價(jià)值�����,多種因素共同導致了當下本應屬于碳中和相關(guān)產(chǎn)業(yè)的價(jià)值無(wú)法實(shí)現���。

對高排放���、高污染的發(fā)展模式在當期提前占有的未來(lái)價(jià)值的計算早已在進(jìn)行�。瑞士再保險的研究顯示���,至2050年�����,不同排放情景下全球GDP所受負面影響可能高達18%���。[2]聯(lián)合國在發(fā)表2020年人類(lèi)發(fā)展報告時(shí)提出了經(jīng)地球壓力調整的人類(lèi)發(fā)展指數(Planetarypressures-adjusted Human Development Index, PHDI)����,這一納入環(huán)境與氣候等因素考量的評價(jià)標準顯示原本超過(guò)60個(gè)“極高發(fā)展程度國家”銳減至10個(gè)�����。與人類(lèi)發(fā)展指數(HDI)相比���,美國��、加拿大�、澳大利亞等高人均碳排放國家的PHDI均出現了超過(guò)20%的發(fā)展指數降幅��,同時(shí)排名下降超過(guò)40名�,一定程度上反映了這些國家的高碳發(fā)展模式提前占有當下及未來(lái)“氣候價(jià)值”的數額之多����。[3]

我國在生態(tài)環(huán)境方面的價(jià)值計算已有一定基礎�。我國綠色GDP的研究始于2004年�����,原國家環(huán)?�?偩趾蛧医y計局聯(lián)合開(kāi)展綠色GDP核算的研究工作��。2005年��,北京��、天津�、河北�����、遼寧等10個(gè)省����、直轄市啟動(dòng)了以環(huán)境污染經(jīng)濟損失調查為內容的綠色GDP試點(diǎn)工作�����。北京市2006年11月發(fā)布的首份核算顯示����,2004年北京市環(huán)境污染損失成本為116.52億元�����,占當年GDP的比重為1.92%��,而當年投入的用于大氣��、水����、固體廢物等各項污染物的治理成本為53.47億元��,與環(huán)境污染損失相比較少��。[4]2015年�����,原環(huán)境保護部提出重啟綠色GDP研究�����,開(kāi)展環(huán)境經(jīng)濟核算�,核定環(huán)境容量��,核算經(jīng)濟社會(huì )發(fā)展的環(huán)境成本代價(jià)��,同時(shí)在技術(shù)上充分利用衛星遙感���、污染源普查等多來(lái)源數據�����,對定量分析和判斷環(huán)境形勢����、探索環(huán)境資產(chǎn)核算與應用長(cháng)效機制���、建立體現生態(tài)文明要求的經(jīng)濟社會(huì )發(fā)展評價(jià)體系提供數據基礎�����。[5]浙江�����、貴州����、青海�����、內蒙古����、深圳等省市分別從不同維度對GEP核算方法�、轉化路徑等開(kāi)展了有益探索����,形成了一些可復制可推廣的經(jīng)驗�����。這些生態(tài)環(huán)境價(jià)值計算有助于我國未來(lái)將價(jià)值計算拓展至氣候方面����,通過(guò)量化氣候穩定性帶來(lái)的積極影響�����,促進(jìn)在政策層面提供更科學(xué)的指引���。

第二��,從前高排放����、高污染發(fā)展模式也造成了絕大多數生產(chǎn)者與消費者基于思維慣性的“假想利潤空間”����,即將過(guò)去高排放模式下帶來(lái)的“氣候價(jià)值占有”提前計入利潤考量��。農業(yè)�����、工業(yè)����、金融業(yè)等各部門(mén)對項目投資回報��、財務(wù)可持續性等預判邏輯與方法學(xué)均建立于過(guò)去高排放高污染模式帶來(lái)的這一假想利潤空間之上�,而在當前應對氣候危機成為全球主要共識之一的背景下����,低碳發(fā)展模式越來(lái)越成為一種基準與常態(tài)���,也對低碳發(fā)展模式的絕對利潤空間形成擠壓����,“封鎖”了此前發(fā)展路徑上假想存在的部分未來(lái)價(jià)值�����。這一現象����,一方面導致了“低碳溢價(jià)”難以實(shí)現帶來(lái)的碳中和相關(guān)產(chǎn)業(yè)鏈利潤增量不足���,另一方面也導致了客觀(guān)上其利潤將主要來(lái)自與傳統化石能源體系的存量競爭�����。

當下�,碳中和相關(guān)產(chǎn)業(yè)鏈的價(jià)值分配在時(shí)間維度上正在承受一個(gè)兩難局面��,即科技與項目建設等各類(lèi)成本投入在當下發(fā)生���,而原本應獲得的部分利潤回報卻已在過(guò)去被化石燃料相關(guān)產(chǎn)業(yè)提前賺取��,且其利益相關(guān)者不僅是生產(chǎn)企業(yè)���,也包括幾乎所有消費者����;還有部分潛在利潤空間在原本的發(fā)展路徑下存在于對未來(lái)的預估當中�,而受限于當前的嚴峻氣候變化局面與氣候共識的建立��,也被提前“鎖定”��、難以真正實(shí)現���。因而對現在來(lái)說(shuō)����,成本增加的同時(shí)����,也大大擠壓了當下碳中和的利潤空間�。

二�����、碳中和價(jià)值在空間維度上的分配

碳中和價(jià)值一方面在時(shí)間維度上存在成本與收益的沖突�,另一方面在空間維度上也高度分配不均�,導致了各行業(yè)企業(yè)均出現了對碳中和支持與警惕的兩種態(tài)度�。在碳中和相關(guān)產(chǎn)業(yè)鏈存在價(jià)值實(shí)現渠道不通暢�����、不明確等問(wèn)題的情況下���,仍有諸多企業(yè)與金融機構主動(dòng)積極行動(dòng)�����,企業(yè)提出氣候目標���、執行氣候行動(dòng)等��,金融機構則體現為提供大量氣候行動(dòng)所需資金�����,似乎與資本逐利的性質(zhì)相悖���。

在國家層面也存在類(lèi)似的矛盾�����。我國經(jīng)濟高速發(fā)展伴隨著(zhù)碳排放不斷增長(cháng)���,同時(shí)也面臨著(zhù)經(jīng)濟發(fā)展水平與碳排放水平在直觀(guān)上不相稱(chēng)的矛盾��。相比于歐美發(fā)達國家����,我國經(jīng)濟發(fā)展水平較低���,在標準制定��、高端制造業(yè)與金融業(yè)等一系列高附加值領(lǐng)域均存在短板�,或頻頻受歐美制裁�����,但我國似乎并未從當前的碳排放中獲得足夠收益����。例如我國GDP僅相當于美國的四分之三���,但年碳排放量卻高達美國約二倍�,其中部分碳排放以“中國生產(chǎn)��、歐美消費”的方式隱含在國際貿易中��,近年來(lái)中國生產(chǎn)端與消費端碳排放之差的絕對值超過(guò)美國與歐盟之和�,即中國在為歐美生產(chǎn)大量高碳排放商品����,以自身碳排放增加為代價(jià)滿(mǎn)足歐美的消費需求�,但在這一過(guò)程中中國卻不斷被歐美發(fā)達國家以“碳排放總量過(guò)高”為由要求削減碳排放量�。

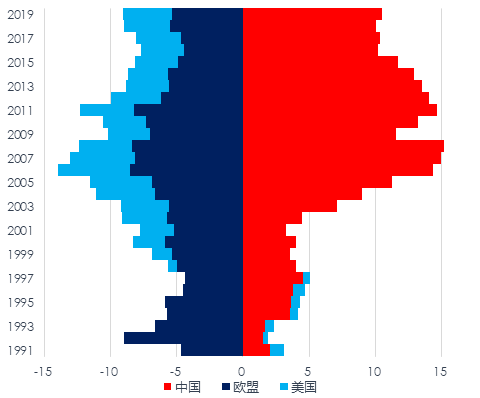

圖 1碳排放國際轉移(生產(chǎn)-消費�;單位:億噸CO2)

數據來(lái)源:GlobalCarbon Project, 2022

對待這些令人困惑的現象�,應基于前文所述高碳發(fā)展模式歷史價(jià)值分配����,引入空間維度進(jìn)行分析���,即細分在高碳發(fā)展模式下已提前占有的整體氣候價(jià)值���,劃分出不同利益群體�,厘清價(jià)值在空間上的走向�。

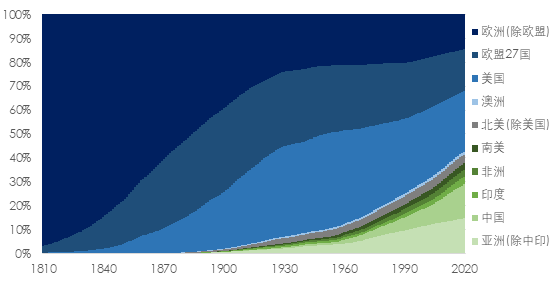

從國家層面而言�,歐美發(fā)達國家占有了高碳排放發(fā)展模式帶來(lái)的價(jià)值的絕大多數���。當前發(fā)達國家的技術(shù)壁壘與高利潤產(chǎn)業(yè)來(lái)源大部分基于其過(guò)去高碳排放發(fā)展模式帶來(lái)的先發(fā)優(yōu)勢�。從歷史累積排放量來(lái)看���,20世紀以前幾乎所有排放都來(lái)自發(fā)達國家���,20世紀60年代時(shí)��,發(fā)展中國家累積排放僅占全球總排放的約10%���,2020年發(fā)展中國家累計碳排放仍然僅占約三分之一���,但發(fā)展中國家人口超過(guò)發(fā)達國家的6倍�����。事實(shí)上����,高碳排放的發(fā)展模式在歷史上為發(fā)達國家帶來(lái)了顯著(zhù)的先發(fā)優(yōu)勢與巨量資本積累����,也幫助發(fā)達國家在攫取來(lái)自地球氣候承載力價(jià)值的高碳排放發(fā)展過(guò)程中壟斷了全球產(chǎn)業(yè)鏈中幾乎所有高價(jià)值的部分�,而近年來(lái)發(fā)展中國家雖然碳排放增長(cháng)較快�����,但主要來(lái)源于處于價(jià)值鏈低端����、利潤微薄����、碳排放高而投入產(chǎn)出比遠低于發(fā)達國家主導產(chǎn)業(yè)的生產(chǎn)制造環(huán)節�,因而僅僅是在發(fā)展過(guò)程中獲得依附于發(fā)達國家產(chǎn)業(yè)的少量收益����,而非如發(fā)達國家一般做到對價(jià)值的提前占有�����,并轉化為旨在固化全球產(chǎn)業(yè)鏈格局的資金���、技術(shù)�����、專(zhuān)利����、標準等一系列壁壘�����。

圖 2世界各經(jīng)濟體歷史累計碳排放量占比

數據來(lái)源:Global CarbonProject, 2022

在產(chǎn)業(yè)層面���,當前也出現了生產(chǎn)企業(yè)及金融機構均對氣候行動(dòng)呼聲不斷提高的現象��,但也仍然存在化石燃料排放不斷增加����、傳統大宗商品消費并未減少����、金融機構仍然擴大化石燃料融資等各類(lèi)現象�����。一方面��,COP26氣候大會(huì )上全球金融業(yè)承諾在最根本性的決策過(guò)程中把碳排放納入考量�����,聯(lián)合國氣候特使卡尼(Mark Carney)組建了格拉斯哥凈零金融聯(lián)盟(GFANZ)���,成員包括450多家銀行�、保險公司�、投資者�����、證券交易所�、評級公司和指數供應商����,資產(chǎn)總計高達150萬(wàn)億美元���,有望在2050年前融資100萬(wàn)億美元來(lái)投資于新技術(shù)開(kāi)發(fā)應用�,也足以為企業(yè)和金融機構推動(dòng)自身轉型鋪平道路����。同時(shí)��,金融機構正著(zhù)手執行金融穩定理事會(huì )氣候相關(guān)財務(wù)信息披露工作組(TCFD)的建議���,如管理著(zhù)6.9萬(wàn)億美元資產(chǎn)的全球最大資產(chǎn)管理公司貝萊德(Blackrock)在2020年1月宣布把可持續性作為投資核心�����,并逐漸從化石燃料公司撤資�����。此前����,貝萊德剛剛加入“氣候行動(dòng)100+”(Climate Action 100+)倡議��,旨在確保一些全球排放最多的企業(yè)在氣候變化問(wèn)題上采取必要行動(dòng)����。這些企業(yè)包括100個(gè)大型排放企業(yè)�,合計排放量占全球年工業(yè)排放量的三分之二�����。

但另一方面���,金融行業(yè)并非在發(fā)布碳中和目標���、擴大新能源相關(guān)產(chǎn)業(yè)投資規模的同時(shí)減少對化石能源資金供給�����,出現了化石能源與新能源投資規模均增加的現象��。全球金融機構為化石燃料提供的融資從2016年的約7000億美元提高到2019年的超過(guò)8000億美元�����,雖然2020年由于疫情等原因有所下降�����,但仍然超過(guò)2016年的水平���。

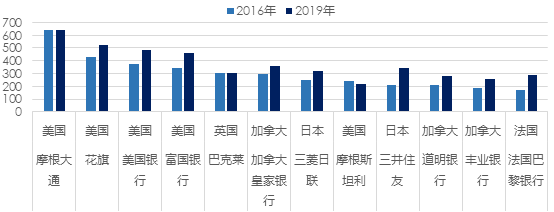

在全球60家主要金融機構中��,美國�、加拿大與歐洲銀行提供的化石燃料融資規?����?傆嫾s占四分之三����,遠超中�����、日�、韓���、印等亞洲制造業(yè)大國(四國合計約占四分之一)�。而世界對化石能源提供最多融資的12家銀行也均來(lái)自北美����、歐洲與日本等發(fā)達國家�����,其化石能源融資規模合計超過(guò)全部經(jīng)統計60家銀行的一半�。上述12家銀行均為“凈零銀行聯(lián)盟”成員���,但自巴黎協(xié)定氣候目標提出以來(lái)化石能源融資額幾乎均出現較大幅度增長(cháng)����,其中摩根大通雖然承諾其將在貸款與投資資產(chǎn)組合于2050年實(shí)現凈零排放��,但其同時(shí)也是全球為化石能源提供最多融資的銀行�。

圖 3全球2016-2019年化石能源相關(guān)融資規模最大的12家銀行融資額變化情況(億美元)

數據來(lái)源:Banking on Climate Chaos, 2021

這一現象背后����,很可能是歐美發(fā)達國家金融行業(yè)以一種機會(huì )主義的態(tài)度對待碳中和��,試圖將其原本在化石能源領(lǐng)域建立的優(yōu)勢拓展至新能源行業(yè)���,從而在全部能源行業(yè)實(shí)現寡頭壟斷�����。歐美發(fā)達國家金融行業(yè)過(guò)去在化石能源行業(yè)中獲得了巨額收益��,并對高碳發(fā)展模式形成一定路徑依賴(lài)���,同時(shí)在新的氣候共識逐步建立的情況下依靠自身的資金規模���、標準制定等優(yōu)勢布局碳中和相關(guān)產(chǎn)業(yè)�����,在當前全球整體經(jīng)濟發(fā)展降速的情況下對碳中和相關(guān)產(chǎn)業(yè)鏈及其背后的新興勢力可能形成的存量競爭提前準備�,試圖鎖定碳中和與化石能源雙方的價(jià)值與收益���。

三�、未來(lái)碳中和發(fā)展格局展望

新興的碳中和相關(guān)產(chǎn)業(yè)鏈面臨時(shí)間與空間維度上成本與收益不對稱(chēng)的矛盾�。在時(shí)間維度上���,碳中和帶來(lái)的氣候價(jià)值一方面被歷史上的高碳發(fā)展模式提前占據��,另一方面被未來(lái)的低碳發(fā)展預期鎖定�,由于化石能源產(chǎn)業(yè)鏈尚處在成熟期�����,并未進(jìn)入衰退��,大量碳中和相關(guān)收益將來(lái)自于和化石能源體系直接且激烈的存量競爭���。在空間維度上��,碳中和在歷史上被提前占有的價(jià)值已構成了發(fā)達國家用以固化全球產(chǎn)業(yè)格局的壁壘��,以及歐美發(fā)達國家金融行業(yè)��、高端制造業(yè)等價(jià)值鏈高端部分的收益���,并憑借在這一高碳發(fā)展模式下所獲得的先發(fā)優(yōu)勢與資本積累蠶食新興的碳中和產(chǎn)業(yè)鏈份額����,將總量?jì)忍幱诟偁庩P(guān)系的雙方均收入囊中�。

碳中和是今后全球發(fā)展的基調之一����,當前碳中和發(fā)展過(guò)程中面臨的成本收益不對稱(chēng)等一系列矛盾不僅存在于過(guò)去及當下�����,也將對未來(lái)全球經(jīng)濟發(fā)展與國際關(guān)系格局產(chǎn)生重要且深遠的影響��。碳中和相關(guān)產(chǎn)業(yè)對現有發(fā)展模式及產(chǎn)業(yè)布局所形成的存量競爭局面將使未來(lái)國家層面與產(chǎn)業(yè)層面的利益爭奪越發(fā)激烈����。在國家層面����,中國等新興國家將與歐美發(fā)達國家圍繞碳中和相關(guān)產(chǎn)業(yè)所隱含的價(jià)值展開(kāi)新一輪的激烈競爭���;在產(chǎn)業(yè)層面���,產(chǎn)業(yè)鏈中利益分配不均衡的現象及由此引發(fā)的不同行業(yè)�����、不同工種的勞動(dòng)者收入與階層分化加劇等矛盾將進(jìn)一步激化�����;在企業(yè)層面����,大型企業(yè)與中小企業(yè)不平衡的地位將可能進(jìn)一步固化��,由此帶來(lái)的企業(yè)兼并及壟斷問(wèn)題及派生的中產(chǎn)階級衰落�、中低收入群體議價(jià)能力進(jìn)一步遭到削弱等問(wèn)題將對公正轉型目標形成沖擊�。

在后續觀(guān)點(diǎn)文章中�,將在延續前篇“需求端變革”與本篇“價(jià)值分配”相關(guān)分析的基礎上�,對上述存在于國家���、產(chǎn)業(yè)與企業(yè)層面的問(wèn)題及潛在解決方案進(jìn)行探討���,以期幫助厘清碳中和發(fā)展過(guò)程中所面臨的困境根源��、促進(jìn)碳中和發(fā)展模式真正實(shí)現助力高質(zhì)量經(jīng)濟發(fā)展與人民生活水平提高的初衷�。

作者:周杰俁中央財經(jīng)大學(xué)綠色金融國際研究院研究員

研究指導:

崔瑩中央財經(jīng)大學(xué)綠色金融國際研究院助理院長(cháng)

原創(chuàng )聲明

如需轉載��、引用本文觀(guān)點(diǎn)��,請注明出處為“中央財經(jīng)大學(xué)綠色金融國際研究院”��。

新媒體編輯:王巖