自“3060目標”提出以來(lái)����,生態(tài)文明建設走向深入��,中國已把碳達峰碳中和納入生態(tài)文明建設整體布局���,制定了一系列行動(dòng)計劃�,推動(dòng)“雙碳”目標落實(shí)���。各項政策對于碳中和的引導和布局力度不斷加大�,社會(huì )各界關(guān)注碳中和的熱情亦不斷提升�����,科技創(chuàng )新與項目應用也在提速�。但是�����,對碳中和目標的疑慮仍然廣泛存在�,需要對其細致分解以探討這一現象的起源與原因���。本文旨在剖析當前社會(huì )仍然對碳中和存在的消極認知�,并對未來(lái)碳中和的建設路徑進(jìn)行展望����。

一�����、碳中和的困境與需求側變革的必要性

當前����,政府����、企業(yè)與群眾都存在對碳中和的顧慮����。例如地方政府在推動(dòng)碳達峰�����、碳中和的過(guò)程中出現了“運動(dòng)式減碳”現象�����,即部分地區只定目標但不執行相應行動(dòng)�,或目標定得太高超出可執行范圍���,其背后是地方應對氣候變化和低碳發(fā)展的意識相對薄弱��,缺乏積極性���、主動(dòng)性����,體現了國家目標與地方行動(dòng)不匹配的矛盾����;在企業(yè)層面��,部分企業(yè)認為碳中和對企業(yè)來(lái)說(shuō)是新增成本���,僅為企業(yè)帶來(lái)負擔而無(wú)法產(chǎn)生效益���,因而許多企業(yè)在推動(dòng)碳中和的過(guò)程中并不積極��;在社會(huì )層面��,社會(huì )大眾對碳中和也多有疑慮�����,例如認為碳中和不利于國家的進(jìn)一步工業(yè)化建設�、不利于產(chǎn)業(yè)發(fā)展與社會(huì )大眾福利改善等�,同時(shí)相對于氣候變化這一緩慢���、漸進(jìn)���、全球性的問(wèn)題�,人們通常更關(guān)注這一過(guò)程中的即期����、切身����、現實(shí)的經(jīng)濟利益���。

事實(shí)上�����,盡管全球都日益重視碳中和�,各方面能力建設的需求也在不斷增強�,但能源轉型�、植樹(shù)造林等應對氣候變化行動(dòng)的緊迫性始終未得到足夠的響應����。全球碳排放在2020年由于新冠肺炎疫情影響而回落后���,在2021年已迅速回彈至2019年的水平���,全球碳定價(jià)機制當前僅僅覆蓋了不足四分之一的排放�����,美國包含應對氣候變化舉措的基建投資方案由于兩黨分歧而擱淺�����,發(fā)達國家對發(fā)展中國家的“1000億美元”氣候援助目標始終未實(shí)現……這說(shuō)明���,推動(dòng)實(shí)現碳中和目標動(dòng)力不足的現象在全球層面具有共性���。

要從根本上扭轉氣候加速變化的局面��、徹底地動(dòng)員全社會(huì )共同執行碳中和目標��,除了要不斷健全碳中和政策體系��、建立專(zhuān)業(yè)人才與機構隊伍�、完善監管�、制約����、考核與激勵機制等����,還要深入剖析碳中和投資動(dòng)力不足����、消費者缺乏對碳中和付費意愿等現象產(chǎn)生的原因�,并做出有針對性的響應����。

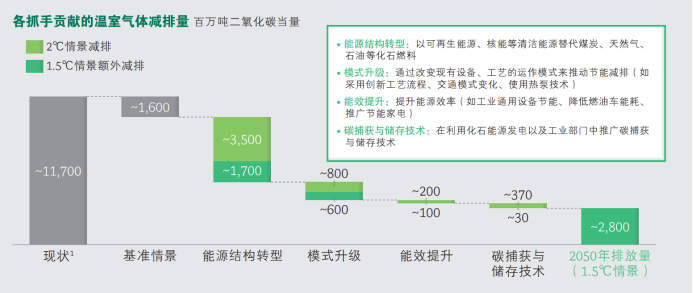

目前���,碳中和概念界定過(guò)于側重供給端����,而對需求端較為忽視���。如下圖所示��,當前社會(huì )各界對碳中和實(shí)現路徑已有共識����,即電力行業(yè)基本實(shí)現零碳化�、其余行業(yè)實(shí)現電氣化并提高能效����,從而減少絕大多數排放���,并對剩余的“不可減少”排放通過(guò)負排放技術(shù)中和���。

圖 1 推動(dòng)實(shí)現減排目標的技術(shù)路徑

來(lái)源:BCG(2020)

但這一帶有鮮明供給側改革色彩的碳中和技術(shù)路徑并未涵蓋面向消費者的需求側變革�,在市場(chǎng)對碳中和供給側改革的響應不足預期��,出現“碳中和負擔論”時(shí)無(wú)法指導做出有效回應��。而要破解“碳中和負擔論”�,形成市場(chǎng)自發(fā)的低碳轉型動(dòng)力����,首先要從需求側出發(fā)�,回答“什么是碳中和”����。碳中和是涉及全社會(huì )方方面面的系統性變革����,不僅僅是“退煤”“造林”和“零碳畜牧業(yè)”等供給側低碳轉型�,其最根本的改變在于消費者購買(mǎi)到的所有商品都將成為“凈零排放產(chǎn)品”或“零碳產(chǎn)品”����,且零碳轉型的成本可以在零碳產(chǎn)品的價(jià)格中有所反映���、充分傳導�、被市場(chǎng)自發(fā)接受�。碳中和的推動(dòng)迫切需要在政府�����、企業(yè)與社會(huì )等個(gè)層面實(shí)現“從供給側到需求側”的碳中和概念重構�,從而打通從資金投入到終端消費的價(jià)值環(huán)流�。

二���、 “低碳溢價(jià)”尚未獲得廣泛認同

“碳中和負擔論”是具有全球共性的現象��,正顯著(zhù)削弱供給側低碳轉型的動(dòng)力與可持續性�。許多企業(yè)對碳中和提出了這樣的疑問(wèn)——做出低碳承諾并實(shí)踐��、兌現需要企業(yè)自身投入成本����,但是低碳轉型所能提供的預期收益卻并不清晰���,如果企業(yè)并不能從中獲益�,而僅僅是成為了企業(yè)的負擔�����,那么企業(yè)并沒(méi)有做出這一承諾的動(dòng)力��,或做出承諾后難以落地相關(guān)措施�����,也將無(wú)法實(shí)現承諾的預期效果����。對于這一疑問(wèn)���,通常建議吸引具有低碳消費意愿的群體來(lái)實(shí)現收益����。類(lèi)似“綠色債券”通過(guò)認證�����、貼標的方式吸引有綠色投資意愿的投資者���,企業(yè)可通過(guò)與政府及商會(huì )����、行業(yè)協(xié)會(huì )等合作�,出臺相應標識措施�,對通過(guò)一定監管程序檢驗的商品提供官方的“低碳”認證��,從而吸引具有氣候友好型商品購買(mǎi)意愿的消費者�����。

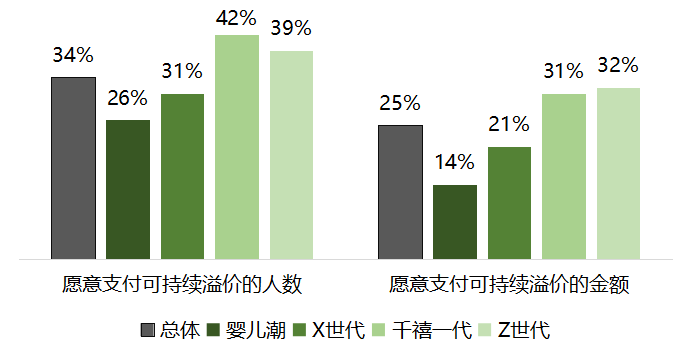

“低碳標簽”的實(shí)際效果取決于消費者整體為低碳產(chǎn)品額外付費的總額�,即對“低碳溢價(jià)”的認同程度�。咨詢(xún)公司Simon-Kucher于2021年對來(lái)自全球17個(gè)國家的10281名消費者就可持續商品購買(mǎi)意愿進(jìn)行了問(wèn)卷調查�����,并加入分年齡段“Z世代”(1997-2012年出生)���、“千禧一代”(1981-1996年出生)��、“X世代”(1965-1980年出生)與“嬰兒潮”(1946-1964年出生)以分析各年齡段對可持續溢價(jià)的認知差異�����。

調查結果發(fā)現��,總體而言�,34%的消費者愿意為可持續產(chǎn)品支付溢價(jià)�,平均愿意支付的溢價(jià)比例為25%�����。同時(shí)�����,各年齡段存在支付意愿的顯著(zhù)差異����,年輕人支付意愿相對更高���?�!皨雰撼币淮眱H26%愿意支付14%的溢價(jià)���,“X世代”則有31%愿意支付21%的溢價(jià)��,“千禧一代”與“Z世代”則有近40%愿意支付約三分之一的溢價(jià)�����。

圖 2 可持續溢價(jià)支付意愿調查結果

數據來(lái)源:Simon-Kucher (2021)

從調查結果來(lái)看�����,當前消費者總體而言認同近10%的“可持續溢價(jià)”���,而年輕群體中這一數字更高�,因而可持續投資整體上可以從新增的10%售價(jià)中獲得收益�����,整體已較為可觀(guān)��。但這一調查的受訪(fǎng)群體與實(shí)際情況存在偏差����,例如在中國的調查結果顯示��,超過(guò)半數(52%)的受訪(fǎng)群體愿意支付平均高達24%的溢價(jià)����,人數比例位列17個(gè)受調查國的第一位���,溢價(jià)占比也處于中等偏上���,而調查方對此給出了“受訪(fǎng)者平均年齡較低��、受教育水平較高�����、收入水平較高”的注釋?zhuān)虼苏{查結果并不能完全反應真實(shí)情況����,尤其是廣大發(fā)展中國家由于經(jīng)濟發(fā)展水平限制的情況���,這一結論存在過(guò)于樂(lè )觀(guān)的可能���,主要體現在以下幾個(gè)方面:

1. 挑選的國家主要是發(fā)達國家���。17個(gè)受訪(fǎng)國中�,非發(fā)達國家僅包含中國���、巴西和阿聯(lián)酋���,其余14國為發(fā)達國家��,如西歐國家�、美國�、日本���、澳大利亞等�。同時(shí)�����,由于中國�、阿聯(lián)酋等受訪(fǎng)群體主要是受教育程度高���、高收入的年輕人����,因此該調查更多反映的是發(fā)達國家及發(fā)展中國家中高收入群體的可持續溢價(jià)支付意愿情況���。

2. 受訪(fǎng)者受教育程度顯著(zhù)高于現實(shí)中的普遍情況���。受訪(fǎng)群體中���,受教育程度高的群體占半數以上��,受教育程度中���、低受訪(fǎng)者分別只占約三分之一�、六分之一�,與現實(shí)中受教育程度較高群體占比較小的情況存在顯著(zhù)不同��。

3.“低碳溢價(jià)”不同于“可持續溢價(jià)”��。由于該調查主題為可持續發(fā)展��,范圍在減排以外還包括氣候適應����、環(huán)境與生物多樣性保護���、減少不平等與貧困�、推廣教育����、維護和平等更多議題�����,僅從碳中和角度考慮�����,支持額外付費的群體規模�����、溢價(jià)金額很可能進(jìn)一步減小�����。

因此���,綜合來(lái)看當前整體上對“低碳溢價(jià)”的認同程度可能遠小于10%��,需求側對碳中和轉型路徑的支撐很可能顯著(zhù)低于預期��。雖然有部分思想進(jìn)步且具備經(jīng)濟實(shí)力的人群愿意為了應對氣候變化�����、對抗環(huán)境污染而主動(dòng)付出額外成本�����,承認并自愿支付相應溢價(jià)��,但不可否認的是���,這部分人群大多來(lái)自總人口僅約十億的發(fā)達國家���,且占比有限�。占世界人口絕大多數的發(fā)展中國家受限于發(fā)展階段���、人民生活水平等客觀(guān)條件�,及大多數歷史累積溫室氣體排放并非自身導致的現實(shí)情況�,并沒(méi)有承擔“低碳溢價(jià)”的足夠意愿與能力�����。

三����、使用價(jià)值與碳中和掛鉤是解決問(wèn)題的關(guān)鍵

“碳中和負擔論”的根源在于在市場(chǎng)經(jīng)濟條件下�����,碳中和成本與收益存在高度不對稱(chēng)���,碳中和項目無(wú)法為企業(yè)帶來(lái)直觀(guān)的收益�,無(wú)法形成資本自發(fā)的投資意愿�����。而成本收益的不對稱(chēng)在于碳中和投資的回報需要從商品的“氣候溢價(jià)”中獲得�,而消費者尚未對“氣候溢價(jià)”建立廣泛共識�����,造成從投資到消費的價(jià)值環(huán)流無(wú)法暢通運行���。而沒(méi)有終端消費者對產(chǎn)品的購買(mǎi)���,投資回報便無(wú)法實(shí)現���,例如產(chǎn)業(yè)鏈中一家上游企業(yè)完成了碳中和商品設計�����,中游企業(yè)生產(chǎn)出了碳中和零部件�����,雙方都通過(guò)下游生產(chǎn)商對中間產(chǎn)品的購買(mǎi)實(shí)現了成本回報��,但由于下游生產(chǎn)商無(wú)法將終端碳中和產(chǎn)品在低碳溢價(jià)基礎上售賣(mài)給終端消費者并回收成本��、獲得收益�,因此前序的上游�、中游企業(yè)盈利模式也并不可持續�����。整體上�,碳中和不產(chǎn)生額外收益�����,是企業(yè)與社會(huì )普遍憂(yōu)慮背后的內核所在����。對“低碳溢價(jià)”支付意愿與能力不足的問(wèn)題��,以及由此導致的低碳轉型速度不足預期的問(wèn)題是現實(shí)的���。

在“低碳溢價(jià)”的認同建立之前�����,消費者不會(huì )自發(fā)產(chǎn)生對零碳產(chǎn)品的需求����,零碳產(chǎn)品對消費者來(lái)說(shuō)并非真實(shí)的提高用戶(hù)體驗��,不是改變產(chǎn)品本質(zhì)屬性的需求�����,而是附著(zhù)于“氣候友好”信念的衍生需求����。因此����,在碳中和的觀(guān)念與信念足夠廣泛地深入人心之前��,絕大多數消費者對終端產(chǎn)品的需求本質(zhì)上并不取決于其碳排放含量��,或對環(huán)境的影響程度等����,即主觀(guān)上“低碳溢價(jià)”并不先天存在�。

從馬克思主義政治經(jīng)濟學(xué)的價(jià)值理論出發(fā)�,使用價(jià)值是物的屬性���,是人的具體勞動(dòng)對具體的物質(zhì)結構的作用結果�,物品成為商品的前提是具有使用價(jià)值���,沒(méi)有任何使用價(jià)值便無(wú)法成為商品���,也沒(méi)有人會(huì )產(chǎn)生購買(mǎi)意愿���;價(jià)值則是人的屬性�����,是凝結在商品中的無(wú)差別的人類(lèi)勞動(dòng)��,是人的勞動(dòng)的社會(huì )性��。雖然結晶的社會(huì )勞動(dòng)凝聚在物體內�����,但不能把凝聚在物體內的人的屬性當成物的屬性�。因此���,供給側的低碳轉型基于價(jià)值����,反映的是人的勞動(dòng)投入的變化��,而需求側的低碳轉型則基于使用價(jià)值���,反映的是人們對物的屬性的認知變化��。價(jià)值與使用價(jià)值的對立統一貫穿于碳中和的始終�����,使用價(jià)值與碳中和掛鉤是推動(dòng)需求側轉型的關(guān)鍵����。

消費者對于商品的需求源自商品的使用價(jià)值��。碳中和商品與普通商品的競爭應回歸使用價(jià)值的競爭����,例如����,電動(dòng)車(chē)與燃油車(chē)的競爭本質(zhì)并不在于投入的“碳中和勞動(dòng)”�,而在于消費者對二者使用價(jià)值的認可程度�����。當電動(dòng)車(chē)與燃油車(chē)的使用價(jià)值整體上相等時(shí)����,消費者就缺乏對電動(dòng)車(chē)自發(fā)的額外購買(mǎi)��、付費意愿�����,從而導致投資于碳中和的成本并不能帶來(lái)額外的利潤�����,因為無(wú)法通過(guò)消費者的需求改變將碳中和投資成本轉移至消費端�����。因此����,碳中和需求端的困境在使用價(jià)值意義上的具體化�����,在于碳中和的產(chǎn)品并不是升級的產(chǎn)品����,而是使用價(jià)值趨同的“置換產(chǎn)品”�����,從這方面來(lái)看��,碳中和的“產(chǎn)業(yè)置換”意義大于“產(chǎn)業(yè)升級”意義����。

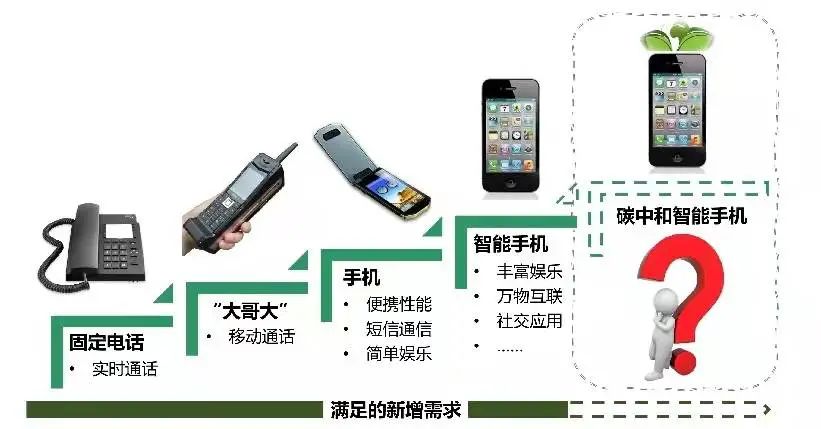

如下圖所示����,過(guò)去通信設備的演化伴隨著(zhù)功能升級與消費者新增需求的滿(mǎn)足�����,而當蘋(píng)果等公司提出碳中和目標并做出相應舉措后���,這一目標如何進(jìn)一步滿(mǎn)足人們的新增需求便出現了問(wèn)題�。通信設備演變呈現出一種遞進(jìn)滿(mǎn)足更廣泛需求的趨勢:固定電話(huà)的出現將人們的信息交換速度從郵遞員的步行速度提升到光速��,并將電報系統中人工編碼����、解碼這一需要大量專(zhuān)業(yè)訓練的過(guò)程自動(dòng)化�����,從而滿(mǎn)足了人們實(shí)時(shí)通話(huà)的需求���;從固定電話(huà)到大哥大的升級滿(mǎn)足了人們移動(dòng)通話(huà)的需求�����;從大哥大到小靈通的升級滿(mǎn)足了人們便攜的需求�;從小靈通到手機的升級滿(mǎn)足了人們短信通信與簡(jiǎn)單娛樂(lè )的需求��;從手機到智能手機的升級則滿(mǎn)足了社交��、更豐富的娛樂(lè )�����、萬(wàn)物互聯(lián)互通等需求�����;但從智能手機到“碳中和智能手機”的“升級”卻尚未呈現清晰的滿(mǎn)足遞進(jìn)需求的趨勢�����。在功能與消費者體驗層面����,碳中和智能手機與普通智能手機并未呈現足夠的區別��,且由于碳中和的成本轉嫁��,這一轉變可能呈現“更高價(jià)格的簡(jiǎn)單置換”�,因而在尚未實(shí)現可持續價(jià)值納入使用價(jià)值觀(guān)念轉變的消費者群體中獲得認同的能力不足��。

圖 3 通信設備演化滿(mǎn)足的新增需求

四���、氣候價(jià)值認同的建設需要觀(guān)念轉變

“碳中和智能手機”是否真的不具有額外的使用價(jià)值����?事實(shí)上�����,“碳中和智能手機”的這一使用價(jià)值高度隱含在不被人們所直觀(guān)感受到的緩慢�����、漸進(jìn)�、全球性的氣候變化當中�����,且每一項商品的相應“氣候使用價(jià)值”都微不足道����,“看不見(jiàn)摸不著(zhù)”�����,無(wú)法直觀(guān)感受����,更難以被定價(jià)�,僅在宏觀(guān)層面才可以匯聚為顯著(zhù)的影響因素�����?��!暗吞家鐑r(jià)”是一項應存在而尚未存在的價(jià)值��,廣泛的“低碳溢價(jià)”認同尚未出現是因為人們廣泛存在的自利與短視特點(diǎn):

1. “自利”對應著(zhù)“公地悲劇”(Tragedy of the Commons)���,這一觀(guān)點(diǎn)于1968年由加勒特·哈丁提出�����,而氣候變化問(wèn)題正是人類(lèi)目前涉及范圍最廣的公地�,即全球����。多數溫室氣體排放具有“全球一致”(globally homogeneous)的特點(diǎn)�,即排放所在地的不同不對氣候造成不同影響����。而氣候行動(dòng)的正外部性也是全球性的���,造成了行動(dòng)者承擔全部成本�,而全人類(lèi)共享行動(dòng)成果的局面�,與絕大多數人追求自身利益最大化的天性相悖�����。

2. “短視”對應著(zhù)“界限悲劇”(Tragedy of the Horizon)����,即2015年時(shí)任英格蘭銀行行長(cháng)馬克·卡尼對氣候變化問(wèn)題所做的總結���。氣候變化是漸進(jìn)的�����,其災難性后果更多由后代承擔��,而當前這一代人沒(méi)有直接的���、充足的動(dòng)力著(zhù)手解決這一問(wèn)題���。凱恩斯對于長(cháng)期與短期之爭曾做過(guò)著(zhù)名論斷�����,即“長(cháng)期來(lái)看我們都死了”�。人們通常認為將有限的資源聚焦于氣候變化這樣緩慢���、漸進(jìn)而高度不確定的議題����,而非貧困����、安全�����、經(jīng)濟發(fā)展等短期現實(shí)問(wèn)題是一種不合理的做法��,從而不愿意將這一長(cháng)期問(wèn)題的優(yōu)先級列于經(jīng)濟發(fā)展等即期問(wèn)題之前����。

因此��,構建消費者對氣候價(jià)值的認同需要徹底的觀(guān)念轉變���,認識到過(guò)去自利���、短視認知的不足����,并推動(dòng)建設社會(huì )整體對碳中和與高質(zhì)量發(fā)展的共識�,推動(dòng)生態(tài)文明建設與“人類(lèi)命運共同體”觀(guān)念意識進(jìn)一步深入人心����。

五���、推動(dòng)建設碳中和需求側轉型的意義與展望

當前�����,碳中和的政策推動(dòng)�、市場(chǎng)轉型等多從供給側著(zhù)手��,如通過(guò)促進(jìn)科技創(chuàng )新與應用來(lái)提高碳中和產(chǎn)品供給����,但這一模式正面臨長(cháng)期上不可持續���、動(dòng)力不足的挑戰�����。碳中和目標的實(shí)現���,需要推動(dòng)從“供給范式”至“需求范式”的轉變��,并在“需求范式”框架下建立全新的目標��、假設�����、理論與方法論體系����。

1. 區分碳中和的整體與環(huán)節收益

當前�,光伏���、風(fēng)電等新能源發(fā)電已逐步退出財政補貼�,實(shí)現平價(jià)上網(wǎng)��,新能源車(chē)企也在新能源車(chē)銷(xiāo)量逐年攀升的情況下獲得盈利���,但如果據此認為碳中和必然可以產(chǎn)生收益便有失偏頗���,應區分整體與環(huán)節收益��。例如����,在光伏發(fā)電成本低于煤電的案例中���,對于一家特定的光伏運營(yíng)企業(yè)及其投資者來(lái)說(shuō)碳中和的收益是成立的�,但在國家與經(jīng)濟整體層面則不一定成立��,因為當前電網(wǎng)可容納的不穩定可再生能源有限度�����,在超過(guò)這一限度之后盈利便不可持續����,同時(shí)大量的電網(wǎng)平衡�����、調峰成本���、輸電成本����、需求斷智能化管理成本并未計算在光伏企業(yè)的成本內����,且增加新能源比例而更強調火電調峰作用�����,導致的火電調峰改造與效率降低而出讓的成本也不會(huì )在光伏上網(wǎng)電價(jià)中充分體現��。因此����,這部分碳中和收益是環(huán)節收益而非整體收益�����,碳中和整體收益的探索渠道不能基于環(huán)節收益的結果�,應在政策規劃與制定環(huán)節中就有所區分��,并分別在整體與環(huán)節收益方面評估�、檢驗政策實(shí)施效果����。

2. 在政策推進(jìn)過(guò)程中提高對需求側的重視程度

當前隨著(zhù)碳達峰碳中和各項舉措持續推進(jìn)�,“1+N”政策體系也在不斷完善�,但應注意到需求側與供給側在雙碳目標推進(jìn)過(guò)程中具有同等重要程度����。過(guò)于側重供給端改革��,僅注重技術(shù)創(chuàng )新與項目投資落地�����,而不注重需求側的碳中和觀(guān)念轉變���、“低碳溢價(jià)”認同構建與消費意愿提升����,雖然可以推動(dòng)碳中和進(jìn)程����,但勢必在整體上增加經(jīng)濟負擔�����。無(wú)法打通投資至消費的環(huán)流將使碳中和行動(dòng)不具備可持續性����。

因此�����,在繼續推進(jìn)供給側改革的同時(shí)����,應關(guān)注需求側改革的頂層設計��。一方面��,可在“1+N”政策體系中出臺需求側改革的相關(guān)政策����,并指導各地方因地制宜構建地方激勵與宣傳政策����,從而驅動(dòng)消費者構建“低碳溢價(jià)”在使用價(jià)值層面的認同以自然打通從投資到消費的價(jià)值環(huán)流�,促進(jìn)社會(huì )資本自發(fā)流入碳中和領(lǐng)域���。另一方面�,也應進(jìn)一步提高全國碳市場(chǎng)的重要地位���,推動(dòng)碳價(jià)在更多行業(yè)的應用�����,以碳定價(jià)機制作為倒逼市場(chǎng)轉型的基礎����,推動(dòng)碳中和產(chǎn)品的價(jià)格相對下降��,并賦予消費者在碳中和產(chǎn)品與普通產(chǎn)品中更大程度的自由選擇權�,提高社會(huì )整體低碳消費意愿�����。

3. 結合經(jīng)濟發(fā)展形勢��,探索突破口與協(xié)同基礎

當前�,供給側至需求側存在傳導不暢的局面����。2021年由于新冠肺炎疫情等影響��,出現了PPI同比增速高達12.9%����,PPI與CPI剪刀差超過(guò)10%的情況���,且PPI長(cháng)期維持高增速的同時(shí)CPI始終位于低位����,說(shuō)明企業(yè)在商品生產(chǎn)過(guò)程中面臨原材料����、人工等成本漲價(jià)而無(wú)法傳導至消費端的困境�。2021年底��,中央經(jīng)濟工作會(huì )議也提出了當前經(jīng)濟運行面臨的“需求收縮����、供給沖擊���、預期轉弱”三重壓力���,點(diǎn)明了未來(lái)經(jīng)濟發(fā)展的趨勢與政策基調�����,對碳中和發(fā)展過(guò)程中的需求側改革具有警示與借鑒意義���。未來(lái)��,如何通過(guò)發(fā)展碳中和促進(jìn)高質(zhì)量發(fā)展��、改革供給并改善預期的同時(shí)提振消費需求���,找到通過(guò)碳中和改善經(jīng)濟形勢的突破口����,使碳中和建設與供給����、需求及預期好轉產(chǎn)生協(xié)同效益��,是未來(lái)經(jīng)濟工作過(guò)程中需要重點(diǎn)考慮的問(wèn)題�����。

后續“碳中和系列觀(guān)點(diǎn)文章”預告:

探討碳中和在時(shí)空維度上的價(jià)值分配

再分配視角下碳中和與公正轉型的實(shí)施路徑探索

在存量博弈下尋求國際氣候合作

敬請關(guān)注

參考文獻

[1] Aljazeera (2022). 2021 was the fifth-hottest year on record as emissions surge. Available at: https://www.aljazeera.com/news/2022/1/10/last-7-years-warmest-on-record-globally-by-clear-margin-eu

[2] 陳白平 等(2020). 中國氣候路徑報告. https://web-assets.bcg.com/89/47/6543977846e090f161c79d6b2f32/bcg-climate-plan-for-china.pdf

[3] Pew Research (2020). Defining generations: Where Millennials end and Generation Z begins. Available at: https://www.pewresearch.org/fact-tank/2019/01/17/where-millennials-end-and-generation-z-begins/

[4] Simon-Kucher (2021). https://www.simon-kucher.com/sites/default/files/studies/Simon-Kucher_Global_Sustainability_Study_2021.pdf

[5] 郝曉光. 價(jià)值是使用價(jià)值和交換價(jià)值的揚棄——論商品價(jià)值的哲學(xué)意義. 中科院測量與地球物理研究所. 載《湖北社會(huì )科學(xué)》(1987年第3期)

[6]王長(cháng)江(2014). 如何阻止公權領(lǐng)域的“公地悲劇”發(fā)生�?. http://theory.people.com.cn/n/2014/0519/c40531-25033330.html

[7] Takemura, T., & Suzuki, K. (2019). Weak global warming mitigation by reducing black carbon emissions. Scientific reports, 9(1), 4419. https://doi.org/10.1038/s41598-019-41181-6

[8] 卡尼(2019). 五十度綠:世界需要新的可持續金融體系�,以防止氣候變化失控. 國際貨幣基金組織. https://www.imf.org/external/chinese/pubs/ft/fandd/2019/12/pdf/fd1219c.pdf

[9] Taylor, S. (2013). The true meaning of “In the long run we are all dead”. https://www.simontaylorsblog.com/2013/05/05/the-true-meaning-of-in-the-long-run-we-are-all-dead/

[10] 東海證券(2022). 12月通脹數據點(diǎn)評:PPI-CPI剪刀差進(jìn)一步收斂. http://stock.finance.sina.com.cn/stock/go.php/vReport_Show/kind/search/rptid/695814256134/index.phtml

[11] 新華社(2021). 中央經(jīng)濟工作會(huì )議舉行 習近平李克強作重要講話(huà). http://www.gov.cn/xinwen/2021-12/10/content_5659796.htm

作者:

周杰俁中央財經(jīng)大學(xué)綠色金融國際研究院研究員

研究指導:

崔 瑩中央財經(jīng)大學(xué)綠色金融國際研究院助理院長(cháng)

原創(chuàng )聲明

如需轉載�����、引用本文觀(guān)點(diǎn)����,請注明出處為“中央財經(jīng)大學(xué)綠色金融國際研究院”���。

新媒體編輯:徐涵