2020年9月22日�����,國家主席習近平在第七十五屆聯(lián)合國大會(huì )一般性辯論上發(fā)表講話(huà)����。講話(huà)指出�����,“應對氣候變化《巴黎協(xié)定》代表了全球綠色低碳轉型的大方向��,是保護地球家園需要采取的最低限度行動(dòng)�����,各國必須邁出決定性步伐���。中國將提高國家自主貢獻力度�����,采取更加有力的政策和措施����,二氧化碳排放力爭于2030年前達到峰值�����,努力爭取2060年前實(shí)現碳中和�。各國要樹(shù)立創(chuàng )新����、協(xié)調��、綠色��、開(kāi)放����、共享的新發(fā)展理念����,抓住新一輪科技革命和產(chǎn)業(yè)變革的歷史性機遇�,推動(dòng)疫情后世界經(jīng)濟‘綠色復蘇’����,匯聚起可持續發(fā)展的強大合力”�。本文將對講話(huà)中應對氣候變化內容進(jìn)行闡釋并作相關(guān)建議����。

一�、目標提出的意義

(一)是中國在全球氣候治理層面具有歷史性的雄心展現

中國作為世界最大發(fā)展中國家�����,長(cháng)久以來(lái)堅持《聯(lián)合國氣候變化框架公約》(UNFCCC)下“共同但有區別的責任”等五項原則���,代表發(fā)展中國家發(fā)聲�����,積極參與氣候變化全球行動(dòng)����?���!栋屠鑵f(xié)定》后���,中國已從氣候治理體系的“跟隨者”轉變?yōu)椤耙I(lǐng)者”�����,不僅在自主貢獻文件中提出了實(shí)際減排目標����,體現了大國責任���,更協(xié)調其他大國共同推進(jìn)《巴黎協(xié)定》的簽署�。在后續的幾次聯(lián)合國氣候變化大會(huì )中��,中國也逐漸成為國際氣候談判的關(guān)鍵推動(dòng)力量�。此次主動(dòng)提出加強國家自主貢獻目標����,力爭2060年前實(shí)現碳中和����,是中國在《巴黎協(xié)定》下具有里程碑意義的減排目標��,表明中國堅決維護《巴黎協(xié)定》���、積極進(jìn)行氣候治理的雄心�����。

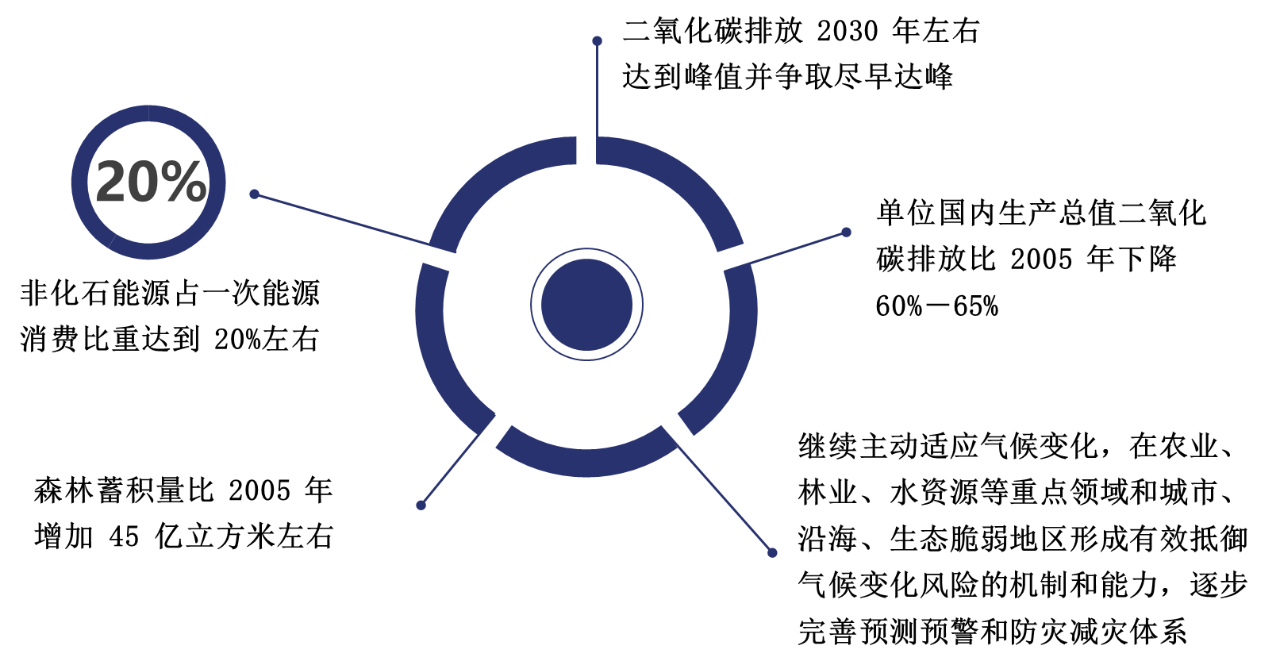

圖1 中國2015年提交的國家自主貢獻目標

(二)是對新冠疫情的全面反思

今年年初爆發(fā)的新冠疫情����,在全球范圍內迅速蔓延����,其程度遠超想象���。疫情對全球的可持續發(fā)展帶來(lái)不可預估的負面影響�����,對全球經(jīng)濟也帶來(lái)不小沖擊���。當疫情在歐洲和北美蔓延后����,歐洲和北美股市出現暴跌����。3月份美國三大股指發(fā)生了四次熔斷����,跌幅近30%���,為1929-1933年大蕭條以來(lái)最嚴峻的暴跌���。VIX恐慌指數暴漲�,顯示投資者對經(jīng)濟前景完全沒(méi)有信心�。OECD在今年3月發(fā)布報告�,認為在樂(lè )觀(guān)情景下���,疫情會(huì )導致2020年全球經(jīng)濟增長(cháng)僅為2.4%���,相比去年下調0.5%��;如果疫情延續到下半年�,蔓延至歐洲�����、北美等其他地區�,全球經(jīng)濟增長(cháng)將會(huì )下滑至1.5%�。國際貨幣基金組織(IMF)的總裁在3月G20財長(cháng)會(huì )議上發(fā)布了該組織的最新預測�,認為2020年全球經(jīng)濟將出現負增長(cháng)��。

新冠疫情的全球大流行是諸多因素綜合造成的��,氣候變化問(wèn)題也是重要原因之一���。以變暖為主要特征的氣候極端變化為病毒的變異��、傳播帶來(lái)了有利條件�,對人體健康�����、經(jīng)濟增長(cháng)�����、社會(huì )發(fā)展造成威脅�����。主席的此次講話(huà)�,體現了中國政府對新冠疫情的全面反思�����,不能忽視大自然一次又一次的警告�,既要發(fā)展經(jīng)濟又要保護生態(tài)��,要加快形成綠色發(fā)展方式和生活方式����,堅持生態(tài)優(yōu)先�����,綠色發(fā)展�����,以人為本���、以環(huán)境為本����,建設生態(tài)文明和美麗地球��,推動(dòng)疫情后中國經(jīng)濟綠色復蘇���。

(三)是當前世界復雜局勢下開(kāi)展國際合作的必然要求

當今世界格局正在因新冠疫情發(fā)生變化��,存在諸多不確定因素�。尤其是在中美關(guān)系不斷惡化的當下�,中國需在國際社會(huì )謀求更多和平發(fā)展的合作機會(huì )�。應對氣候變化需要各國通力合作���,已成為全球共識�����。面對目前復雜的國際形勢���,中國主動(dòng)提出加強《巴黎協(xié)定》下國家自主貢獻力度并提倡世界經(jīng)濟綠色復蘇��,是開(kāi)展疫情后全球合作的必然要求�����,更為全球應對氣候變化工作提振信心��。這一新目標的提出��,將有利于中國與各國開(kāi)展氣候合作����。通過(guò)氣候合作加強與世界各國的緊密聯(lián)系�����,同時(shí)助益于其他外交領(lǐng)域���,逐步完善國內大循環(huán)����、國際國內雙循環(huán)的新發(fā)展格局���,探索中國經(jīng)濟發(fā)展新模式��,并與世界經(jīng)濟共同穩健增長(cháng)�����。

二���、碳中和目標提出給中國帶來(lái)的機遇

(一)有助于中國在國際上樹(shù)立負責任的大國形象

中國的氣候行動(dòng)一直備受?chē)H關(guān)注����。主動(dòng)提出加強國家自主貢獻以及碳中和 目標�,是對國際社會(huì )關(guān)注的積極回應��,體現了中國負責任大國的擔當��。制定實(shí)施更有力度�����、更具長(cháng)期性的減排目標��,既有助于強化國內產(chǎn)業(yè)升級和環(huán)境治理��,加快推進(jìn)生態(tài)文明建設�,促進(jìn)經(jīng)濟高質(zhì)量�、可持續發(fā)展�����,也有利于中國在當前世界局勢中通過(guò)推行氣候外交謀求多方合作����,與世界人民共建人類(lèi)命運共同體����,推動(dòng)全球可持續發(fā)展進(jìn)程��。

(二)低碳和零碳行業(yè)將迎來(lái)發(fā)展利好機會(huì )

要實(shí)現碳中和��,必須從排放端和減排端雙向著(zhù)手��,才能按時(shí)按計劃高效完成目標����。從中國目前的碳排放結構看���,能源和交通領(lǐng)域是碳排放大戶(hù)��,未來(lái)必須要大幅削減化石能源的使用����,才能從排放端助力達成碳中和目標����。作為化石能源的替代���,可再生能源未來(lái)發(fā)展迎來(lái)重大利好��。中國在風(fēng)電和光伏領(lǐng)域的技術(shù)已達到國際領(lǐng)先水平��,未來(lái)40年內風(fēng)電和光伏的裝機容量還將進(jìn)一步擴張�����,以彌補化石能源淘汰帶來(lái)的能源需求缺口����。另外���,氫能這類(lèi)新興綠色能源也將迎來(lái)快速發(fā)展窗口期����。從減排端看�,碳中和必須通過(guò)對生態(tài)環(huán)境產(chǎn)生負排放的項目進(jìn)行抵消��。諸如碳匯�、碳捕集與封存技術(shù)(CCS)等從大氣中吸收二氧化碳的項目將迎來(lái)發(fā)展利好��。

(三)低碳產(chǎn)業(yè)鏈上下游企業(yè)將迎來(lái)生存發(fā)展突破點(diǎn)

碳中和的宏大目標最終要落實(shí)到各個(gè)企業(yè)和項目上���,這意味著(zhù)企業(yè)在生產(chǎn)運營(yíng)中必須堅持綠色低碳循環(huán)的理念���,從能源使用�、辦公消耗��、員工出勤等多角度踐行可持續發(fā)展理念���。低碳產(chǎn)業(yè)鏈上下游企業(yè)���,如風(fēng)電����、光伏材料生產(chǎn)研發(fā)�、設備制造�����、發(fā)電輸電等將因碳中和目標的提出迎來(lái)旺盛需求���。一些可再生能源企業(yè)可以探尋出補貼退坡后新的發(fā)展機遇�����。此外�,因低碳綠色理念興起而涌現的低碳咨詢(xún)服務(wù)商將可以通過(guò)為企業(yè)提供碳中和咨詢(xún)����、碳資產(chǎn)管理等服務(wù)擴大市場(chǎng)規模�����,謀求企業(yè)生存發(fā)展空間��。

三�、碳中和目標提出對中國的影響和挑戰

(一)對中國的經(jīng)濟����、能源��、技術(shù)��、政策體系都是一次重大挑戰

力爭2030年前實(shí)現碳排放達峰�����,2060年前實(shí)現碳中和的目標彰顯中國積極應對氣候變化的決心����。但從達峰到中和的30年間隔也意味著(zhù)這一任務(wù)的艱巨���。中國仍處在高速發(fā)展的階段�,碳排放總量較高�����,經(jīng)濟發(fā)展對化石能源�����,尤其是煤炭的依賴(lài)度仍較高�。2019年煤炭占能源消費總量的57.7%���。實(shí)現碳中和意味著(zhù)中國在經(jīng)濟發(fā)展��、能源結構��、技術(shù)革新�、氣候政策等各方面都需要進(jìn)行全方面深層次的改革�����,以實(shí)現科學(xué)的碳中和路徑�����,對中國經(jīng)濟社會(huì )各個(gè)領(lǐng)域都提出更高標準的要求���。

(二)高碳密集型行業(yè)未來(lái)生存空間將大大縮小

碳中和目標的提出對中國節能減排工作提出更嚴格的要求�����。未來(lái)對碳排放的監管和減排政策都會(huì )趨于嚴格�����,碳排放成本增加���,高碳行業(yè)的政策扶持也將進(jìn)一步削減��,這將大大壓縮高碳密集型行業(yè)的未來(lái)生存空間���,削弱行業(yè)競爭力��。同時(shí)�,高碳行業(yè)在未來(lái)面臨的政策風(fēng)險和不確定性將增加����,資本市場(chǎng)對高碳資產(chǎn)的投資力度將降低����,這將進(jìn)一步加劇高碳行業(yè)資本運作壓力��,制約其規模擴張和現狀運營(yíng)�����。

(三)缺乏低碳意識的企業(yè)將失去競爭力

碳中和目標的提出勢必將影響未來(lái)中國的氣候政策和減排政策��。在減排力度加強的前提下���,企業(yè)若仍缺乏低碳意識�,不對自身碳資產(chǎn)進(jìn)行合理管理���,將減排成本最小化�����,或不提前對生產(chǎn)技術(shù)進(jìn)行低碳化改造����,則會(huì )面臨越來(lái)越嚴格的碳排放監管和日趨增加的碳成本��,在市場(chǎng)中失去競爭力����。低碳技術(shù)的應用雖然可能會(huì )增加企業(yè)運營(yíng)成本�����,不能在短時(shí)間內為企業(yè)帶來(lái)收益����,但從長(cháng)期來(lái)看�,未來(lái)的碳價(jià)格將成倍數增長(cháng)��,企業(yè)若不提前布局�,在未來(lái)會(huì )面臨較高碳履約風(fēng)險����。

四�����、政策建議

(一)制定具體碳中和路線(xiàn)圖��,按部就班實(shí)現2060年前碳中和目標

中國碳中和目標的提出無(wú)疑是全球氣候治理的強心劑�����,但光有目標是不夠的����,還需要科學(xué)的方法論和具體的路線(xiàn)圖落實(shí)這一目標的達成�。建議盡早研究制定具體碳中和路線(xiàn)圖����,按計劃完成階段任務(wù)��,最終促成碳中和目標實(shí)現����。目前正值“十四五”規劃編制之時(shí)��,建議在“十四五”規劃中設置可執行的氣候目標��,盡快實(shí)現2030年前碳達峰���,為碳中和的實(shí)現爭取更多時(shí)間和寶貴經(jīng)驗�。鑒于我國幅員遼闊��,地區發(fā)展不均衡��,可先選取具有碳中和基礎的城市進(jìn)行試點(diǎn)��,減緩和適應氣候變化并重���,并借鑒城市碳達峰試點(diǎn)經(jīng)驗���,高質(zhì)量完成試點(diǎn)碳中和目標���,形成可復制推廣的經(jīng)驗在全國范圍推行�����。

(二)加強碳排放MRV體系建設�����,為碳中和目標實(shí)現提供準確數據基礎

數據的準確性是碳達峰和碳中和目標實(shí)現的基礎���,尤其是碳中和��,一方面關(guān)系到碳排放數據的監測和報告��,另一方面也關(guān)系到對碳減排量的核準和抵消��。因此���,為高質(zhì)量實(shí)現碳中和目標�����,建議完善和加強碳排放MRV體系建設����,準確監測和報告各領(lǐng)域碳排放數據�����,否則碳中和目標的實(shí)現可能變成一個(gè)數字游戲�����。

(三)加快推進(jìn)全國碳市場(chǎng)建設��,充分發(fā)揮碳市場(chǎng)對實(shí)現碳中和的作用

碳市場(chǎng)作為一種低成本減排的市場(chǎng)化政策工具�,已經(jīng)在全球范圍內廣泛運用��。碳市場(chǎng)在中國也已經(jīng)推行了一段時(shí)間�,對碳試點(diǎn)地區的節能減排����、綠色低碳轉型工作有明顯促進(jìn)作用�����。建議加快全國碳市場(chǎng)建設步伐�����,對配套體制機制進(jìn)行完善�,適時(shí)啟動(dòng)全國碳市場(chǎng)現貨交易�����,發(fā)揮碳市場(chǎng)服務(wù)國家經(jīng)濟低碳轉型��、優(yōu)化能源結構及資源配置�����、培育低碳投資者的良好作用�。

(四)大力發(fā)展綠色金融和氣候投融資����,發(fā)揮金融支持綠色發(fā)展的作用

氣候變化和環(huán)境污染等問(wèn)題對金融業(yè)帶來(lái)沖擊��,同時(shí)金融也是支持全球氣候治理和地區環(huán)境治理的重要抓手�����。不論是發(fā)展氫能��、光伏���、風(fēng)電等可再生能源���,還是推動(dòng)綠色技術(shù)改革與創(chuàng )新��,亦或是開(kāi)發(fā)碳匯等負排放項目�,都需要巨大的資金支持�。建議大力發(fā)展綠色金融和氣候投融資���,通過(guò)金融工具創(chuàng )新��,引導資金投入綠色低碳領(lǐng)域�,幫助中國實(shí)現低碳轉型發(fā)展和碳中和目標���,與全世界一道創(chuàng )造更加綠色美好的未來(lái)����。

參考文獻

[1] https://www.imf.org/en/News/Articles/2020/03/23/pr2098-imf-managing-director-statement-following-a-g20-ministerial-call-on-the-coronavirus-emergency

[2]數據來(lái)源:國家統計局網(wǎng)站�����,http://www.stats.gov.cn/

作者:

洪睿晨 中央財經(jīng)大學(xué)綠色金融國際研究院研究員

研究指導:

崔 瑩 中央財經(jīng)大學(xué)綠色金融國際研究院氣候金融研究中心主任