我們正在經(jīng)歷著(zhù)經(jīng)濟全球化以來(lái)����,前所未有“逆全球化的摩擦”和亟需“相互依存”應對氣候危機下可持續發(fā)展人類(lèi)危機的關(guān)鍵時(shí)期����。下一代作為鏈接現在和未來(lái)的“使者”�����,也是承擔氣候變化等可持續發(fā)展危機和開(kāi)展行動(dòng)的主人公�����,如何看見(jiàn)�����、了解并尊重他們對未來(lái)世界的期冀����,提升其世界公民意識�、行動(dòng)力和參與度是實(shí)現可持續發(fā)展目標的核心��。

2023年8月�,聯(lián)合國兒童權利委員會(huì )(United Nations Committee on the Rights of the Child)首次聚焦兒童享有清潔��、健康和可持續的環(huán)境的權利���,發(fā)布了《關(guān)于兒童權利與環(huán)境�,特別關(guān)注氣候變化的一般性意見(jiàn)(General Comment No. 26 on children’s rights and the environment with a special focus on climate change)》�����,將遠期的“代際公平”與眼前的日常生活建立關(guān)系���,并具體到通過(guò)保障兒童權利����、傳播全球公民能力意識��,推動(dòng)實(shí)現可持續發(fā)展素養教育�����。

一�、氣候危機下的新世代

(一)新世代的心理危機——生態(tài)焦慮

根據聯(lián)合國兒童基金會(huì )(UNICEF)2025年6月27日發(fā)布的一則簡(jiǎn)報���,氣候變化已成為一種心理壓力源����,生態(tài)焦慮(eco-anxiety)正在帶來(lái)具有代際特點(diǎn)的精神健康危機��,并與戰爭或虐待的創(chuàng )傷經(jīng)歷一樣會(huì )對兒童產(chǎn)生終身的心理健康影響�����。生態(tài)焦慮又稱(chēng)氣候焦慮����,是指個(gè)體對氣候變化及其未來(lái)影響的持續性擔憂(yōu)和恐懼����。

地球正在發(fā)生的變化如生態(tài)和氣候風(fēng)險的影響是呈指數形態(tài)累積的(創(chuàng )紀錄的熱浪��、野火���、海平面上升����、冰融化�����、冰川消失����、洪水�����、風(fēng)暴增加等)��,在小范圍極端氣候對物理資產(chǎn)帶來(lái)的沖擊之余��,氣候變化對人心理健康的直接影響包含山火����、洪水等直接的創(chuàng )傷�、損失和痛苦���;間接影響則包含短期的看見(jiàn)人們遭遇上述災害的震驚和恐懼���,以及長(cháng)期擔心極端自然災害的再次發(fā)生����。

生態(tài)或氣候焦慮作為一種新興的心理健康問(wèn)題����,在情緒上體現為一方面對事件本身的悲傷和憤怒����,另一方面則來(lái)自他人反應的感受����,尤其是對于有能力采取行動(dòng)防止事件發(fā)生或減緩后果的組織和個(gè)人的行動(dòng)�����。根據Hickman等在2021年對10個(gè)國家1萬(wàn)名16至25歲年輕人開(kāi)展的全球最大規模生態(tài)焦慮調查顯示:

近60%的年輕人對環(huán)境問(wèn)題“非?����!被颉胺浅摹?;

50-67%的人表示氣候變化讓他們感到悲傷��、害怕���、焦慮�、憤怒�、無(wú)能為力��、無(wú)助和內疚����;

45%的人表示這些情緒對日常生活產(chǎn)生了負面影響�����,比如吃飯����、集中注意力�����、睡覺(jué)��、上學(xué)和玩耍�;

83%的人認為成年人未能照顧好地球�����;

75%的人認為未來(lái)是可怕的��。

生態(tài)/氣候焦慮引發(fā)的心理危機不僅將影響一定代際范圍內群體的健康狀況�����,同時(shí)反饋在社會(huì )和經(jīng)濟層面也體現為生育意愿下降�����、社會(huì )關(guān)系緊張����、工作積極性降低���、政治參與度下降���、減少環(huán)保行為等��,由氣候變化引發(fā)的一系列現象將與可持續發(fā)展目標背道而馳�����。塑造更具韌性和能力面對可持續發(fā)展風(fēng)險的新全球公民��,將是把生態(tài)焦慮化作積極行動(dòng)的關(guān)鍵���。

(二)可持續發(fā)展目標需納入兒童視角

在聯(lián)合國兒童基金會(huì )組織的兒童作家項目采訪(fǎng)中曾有兒童提出“他們在根據可持續發(fā)展目標作出決策���,但他們在做出這些決策時(shí)并沒(méi)有考慮我們(they are making desicions, but they are not making descions for us)”�。當前可持續發(fā)展理念的推進(jìn)和在強調“環(huán)境���、社會(huì )和治理(ESG)”管理工具執行過(guò)程中���,均在成人社會(huì )經(jīng)濟形態(tài)中推動(dòng)可持續發(fā)展轉型的方式���,包含但不限于市場(chǎng)經(jīng)濟邏輯下環(huán)境權益交換���、自然資本開(kāi)發(fā)的商業(yè)化運作���,多數地區均未將各不同年齡和已建立起認知意識的兒童及青年的想法納入分享�����、交流�����、討論的考量���。與之相對的��,兒童及青年人等在未能有充分的場(chǎng)景接觸�����、討論并參與氣候變化等可持續發(fā)展議題對話(huà)的情況下���,也將進(jìn)一步降低參與和開(kāi)展交流的主觀(guān)行動(dòng)意識���。

二���、可持續發(fā)展教育在應對氣候變化中的作用

(一)全面落實(shí)可持續發(fā)展教育的重要性

據聯(lián)合國教科文組織(UNESCO)瑞士政策簡(jiǎn)報中的研究結果顯示�,人們將知識內化并應用的學(xué)習過(guò)程呈現出“10/20/70”三個(gè)層次��,僅10%來(lái)自“正規教育(Formal Education)”����;20%來(lái)自反饋����、觀(guān)察����、榜樣示范和一些興趣導向等具有自愿性質(zhì)的“非正規教育(Non-formal Education)”���;70%的學(xué)習來(lái)自日常生活�、社會(huì )實(shí)踐�、閑暇體驗以及解決問(wèn)題和應對挑戰的經(jīng)歷等“非正式教育(Informal Education)”�����,并對人有長(cháng)期且重要的影響��。同時(shí)�,根據發(fā)布于《國際科學(xué)會(huì )議論文集(Proceedings of the International Scientific Conference)》兒童教育的研究�����,兒童應在幼兒園階段針對5-7歲的兒童即開(kāi)始接觸全球公民教育�����,接觸到公民責任����、環(huán)境保護����、人權���、價(jià)值觀(guān)等內容有助于他們形成道德品質(zhì)(如責任感�、尊重他人��、保護環(huán)境等)���、跨文化交流和理解能力(文化多樣性有助于提高同理心��、寬容和自我價(jià)值發(fā)現)�����、參與全球問(wèn)題的意識(如貧困���、環(huán)境危機和糧食安全等)�,并將有更多可能在未來(lái)生活場(chǎng)景中采取行動(dòng)參與解決這些問(wèn)題�。

尊重并落實(shí)《兒童權利公約》的制度建設�、實(shí)踐行動(dòng)和社會(huì )反饋��,提高成年人和兒童在生活場(chǎng)景中對權益內容和保障的感知��,對塑造可持續發(fā)展能力的全球公民至關(guān)重要�����。

(二)兒童是實(shí)現可持續發(fā)展實(shí)現的關(guān)鍵環(huán)節

《聯(lián)合國兒童權利公約》(以下簡(jiǎn)稱(chēng)《公約》)是1989年決議通過(guò)第一部保障兒童權利具有法律約束力的國際性約定���,共包含54項條約�����,旨在通過(guò)保障兒童生存權���、發(fā)展權�����、受保護權和參與權四項基本權利下����,塑造既具有可持續發(fā)展能力的全球公民��。

下一代特別是兒童作為未來(lái)愈漸嚴峻氣候危機等可持續風(fēng)險的直接承擔者卻在氣候覺(jué)知和參與度上遠未充足��,在196個(gè)批準《聯(lián)合國兒童權利公約》的國家中�����,僅有30%的國家將公約條款完全納入法律���,尚有3.85億兒童生活在極端貧困中�,且在氣候風(fēng)險下預計到2040年有6億兒童將生活在水資源極端匱乏地區�����。

同時(shí)���,2023年聯(lián)合國兒童權利委員會(huì )《第26號一般性意見(jiàn)》中首次明確將環(huán)境權納入兒童權利范疇����,強調兒童需要清潔空氣�、安全水源����、健康生態(tài)系統及無(wú)污染環(huán)境以保障全面發(fā)展���,具有主動(dòng)性的參與權是實(shí)現其生存權��、健康權和發(fā)展權的關(guān)鍵����。

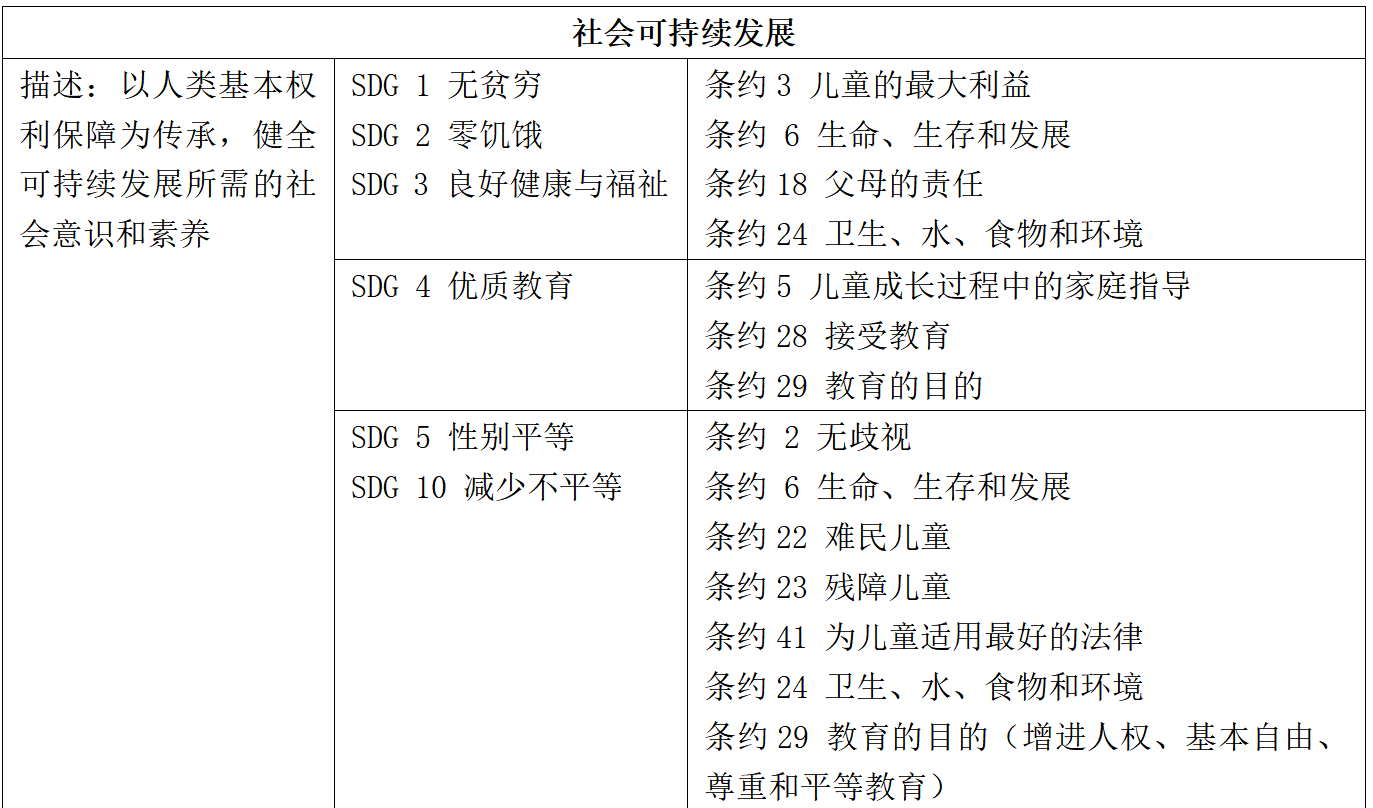

表1. 《兒童權利公約》與可持續發(fā)展目標(SDGs)

資料來(lái)源:UN CRC��, UN SDGs

(三)SDG 4.7:可持續發(fā)展教育和全球公民教育

聯(lián)合國秘書(shū)長(cháng)于2012年提出“全球教育第一倡議”����,并確認“培養全球公民意識”是教育的三個(gè)重點(diǎn)工作領(lǐng)域之一���。在2015年聯(lián)合國大會(huì )上《教育促進(jìn)可持續發(fā)展全球行動(dòng)方案》得到一致通過(guò)��,聯(lián)合國開(kāi)放工作組在SDG 4.7中明確“到2030年����,確保所有學(xué)習者均掌握促進(jìn)可持續發(fā)展所需的知識和技能”����。

2015年聯(lián)合國教科文組織提出《實(shí)施全球公民教育以及促進(jìn)和平與人權教育和可持續發(fā)展教育中的作用和責任》196 EX/32議程����,明確全球公民教育為“培養學(xué)習者應對21世紀挑戰的能力”�,力圖將教育的作用和宗旨變?yōu)榇蛟旄庸?���、和平��、寬容和包容的社?huì )�����。

全球公民教育通常涉及認知(理解世界)����、情感(尊重差異和認同多樣性)和行為(參與并采取負責任的行動(dòng))�。

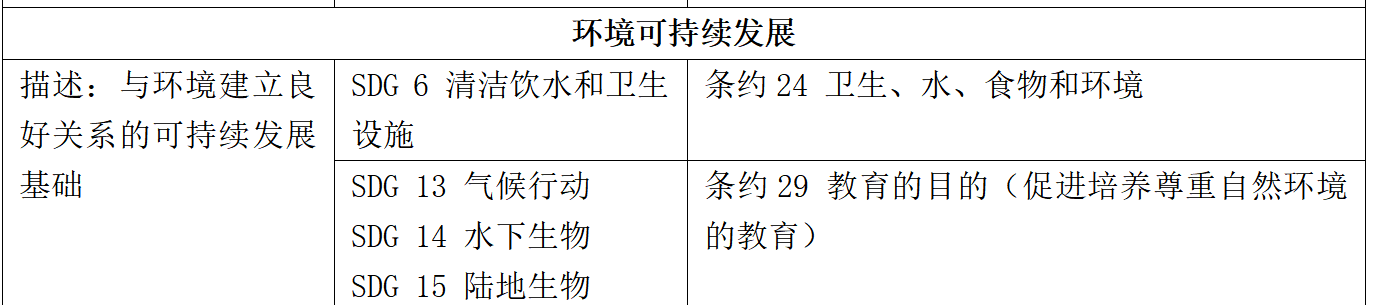

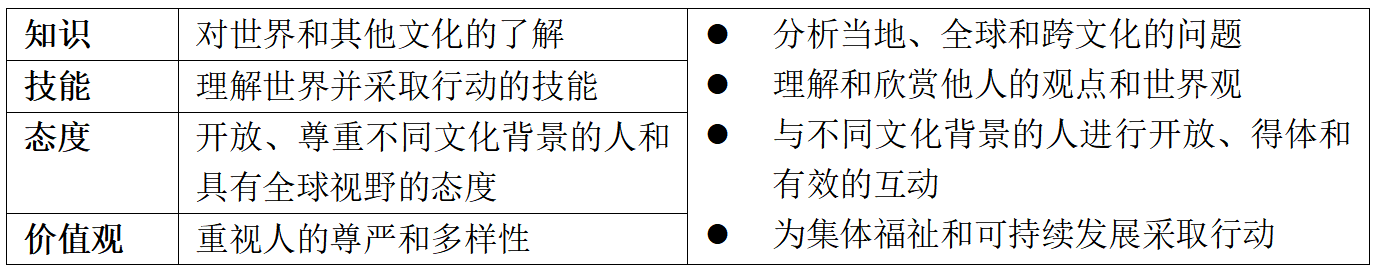

表2. 全球公民教育

資料來(lái)源:UNESCO�,Global Citizenship Education_Policy Brief Swiss Commission for UNESCO 2019

三�、基于教育的可持續發(fā)展能力評估

(一)OECD全球勝任力評估框架和普查

《全球勝任力框架(Global Competence Framework)》是一個(gè)多維度��、跨學(xué)科的教育與職業(yè)發(fā)展工具�����,2017年由經(jīng)濟合作與發(fā)展組織(OECD)和哈佛大學(xué)共同研究并發(fā)布���,旨幫助個(gè)體在全球化��、信息化和多元文化背景下有效應對愈漸復雜的挑戰�,并為可持續發(fā)展做出貢獻��。

基于全球勝任力框架開(kāi)展的國際學(xué)生評估計劃(OECD Programme for International Student Assessment)����,是針對全球15歲的青少年每3年開(kāi)展一次的綜合素養普查項目����,以更好的了解全球教育發(fā)展現況���、特點(diǎn)和問(wèn)題��,并結合調研開(kāi)展時(shí)學(xué)生所屬情景進(jìn)行分析和分享�,與全球教育決策者到一線(xiàn)教師共同探求可持續能力發(fā)展方案�。

(二)全球勝任力評估維度

有效的全球勝任力教育將使學(xué)生有機會(huì )調動(dòng)并運用他們的知識�、態(tài)度���、技能和價(jià)值觀(guān)�,同時(shí)在校內外就全球性問(wèn)題交流觀(guān)點(diǎn)�����,或與多元文化背景的開(kāi)展積極且尊重的互動(dòng)����。

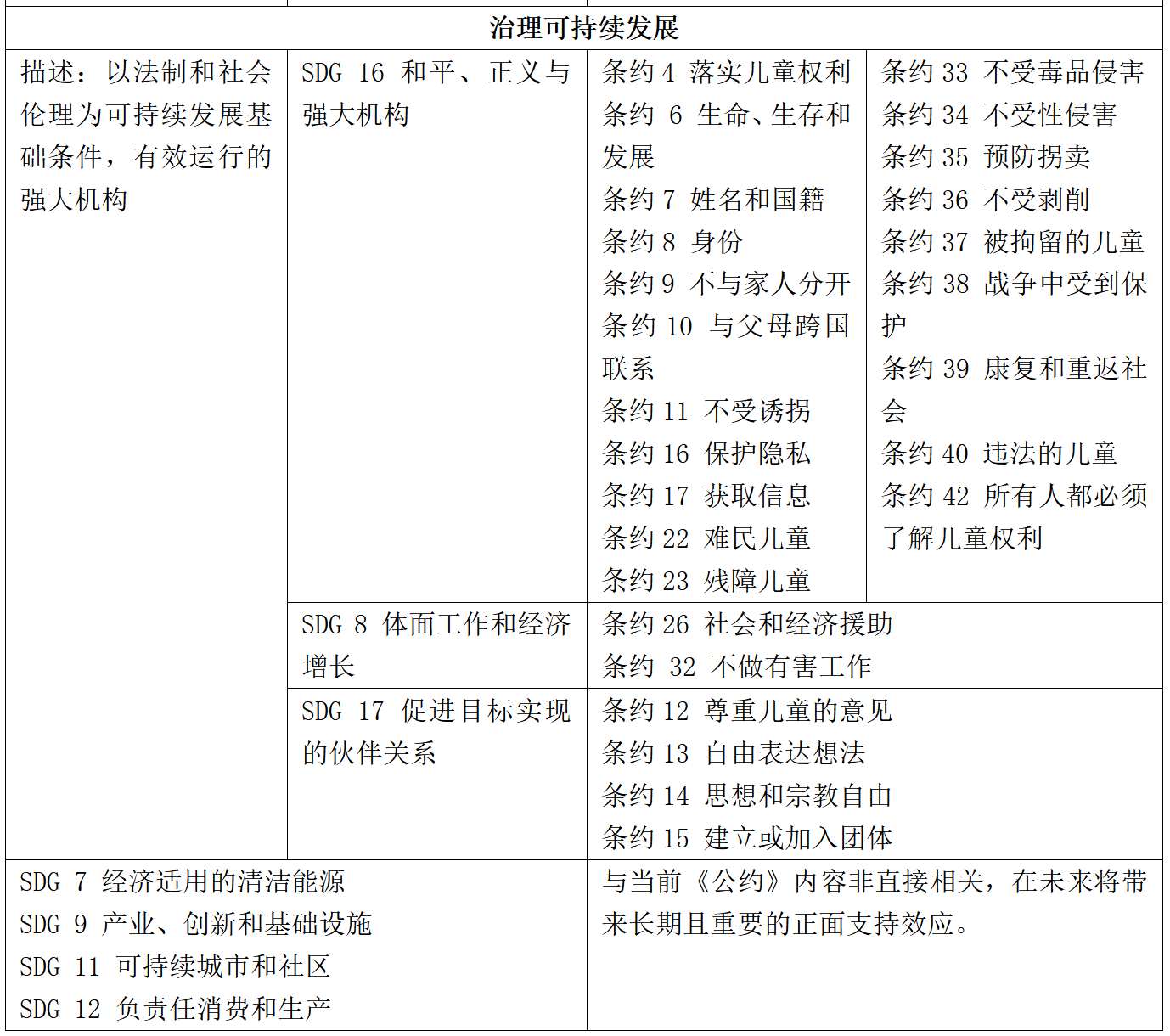

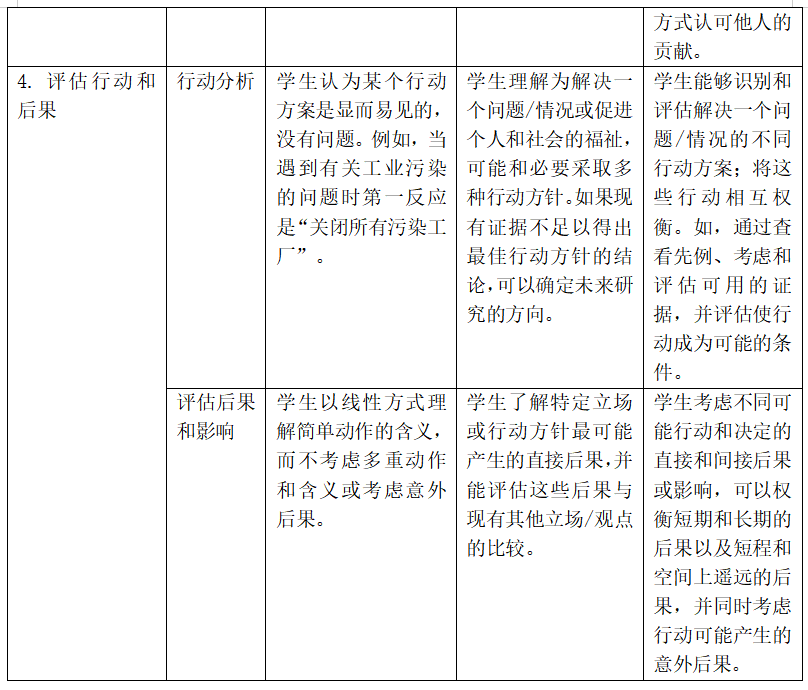

表3 全球勝任力評估維度

資料來(lái)源:OECD���,the OECD PISA global competence framework,2018年

國際學(xué)生評估項目(PISA)的全球勝任力測評包含認知評估和背景問(wèn)卷兩部分��。認知評估旨在考察學(xué)生的“批判性審視全球議題的能力�����、識別外部因素對觀(guān)點(diǎn)和世界觀(guān)的影響����、理解跨文化溝通技巧���、以及識別并比較應對全球及跨文化問(wèn)題的不同行動(dòng)方案”�。背景問(wèn)卷則要求學(xué)生明確其對全球議題(氣候變化��、公共衛生安全�����、性別平等����、貧窮的原因����、移民�����、國際沖突等)的熟悉程度��、語(yǔ)言溝通能力的發(fā)展水平��、持有特定態(tài)度(如尊重不同文化背景人群)的程度����,以及在校內獲得培養全球勝任力的機會(huì )�����。與此同時(shí)�,學(xué)校與教師也將填寫(xiě)問(wèn)卷以形成對比分析�����,更好的剖析各地區教育體系發(fā)展現況和將課程設置和課堂活動(dòng)中融入全球���、國際及跨文化視角的特點(diǎn)���。

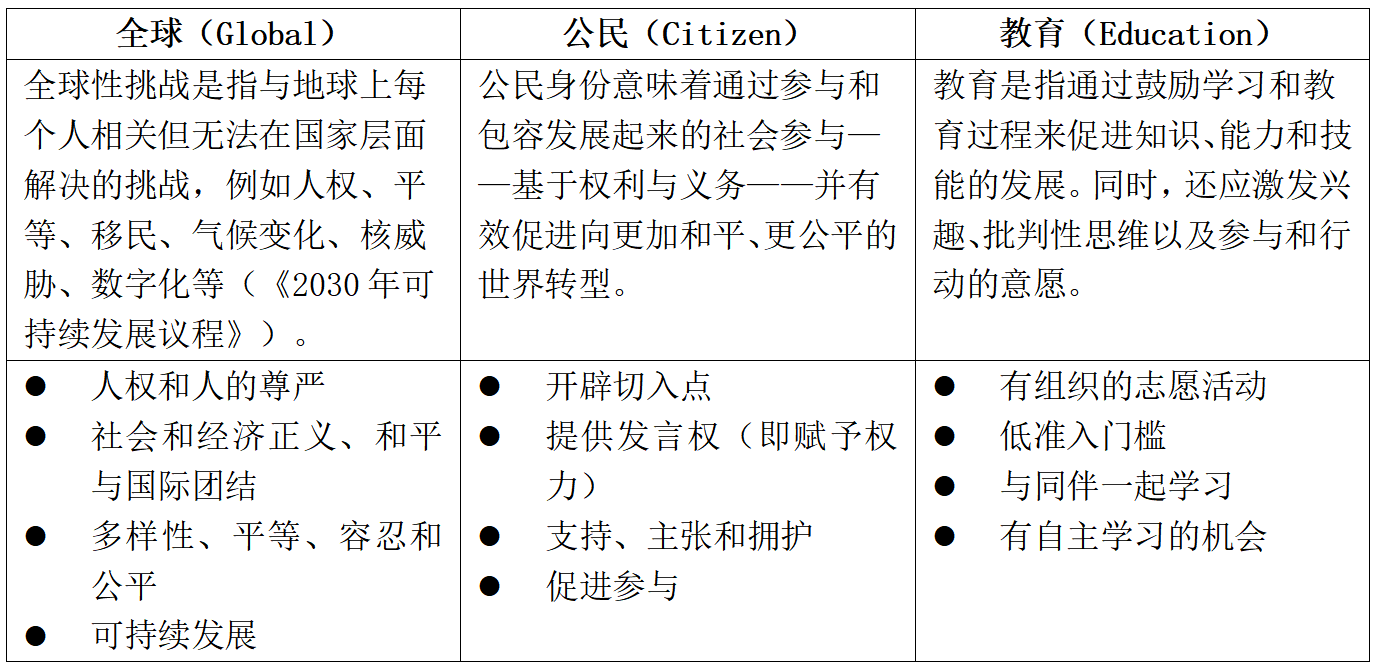

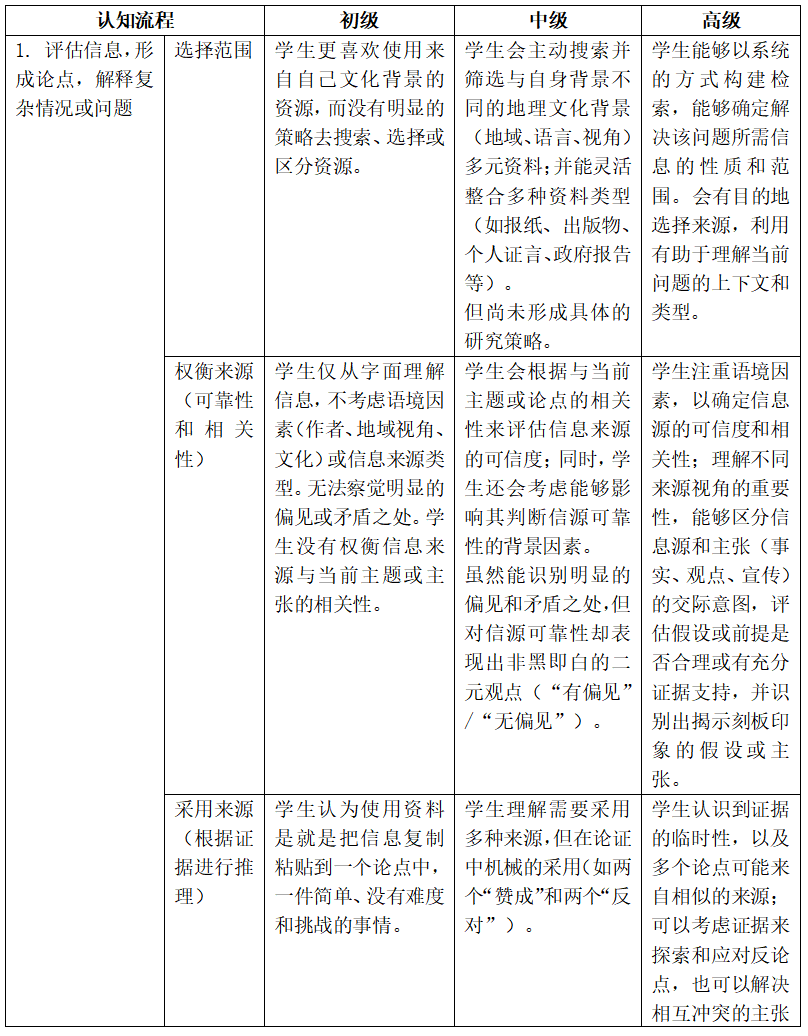

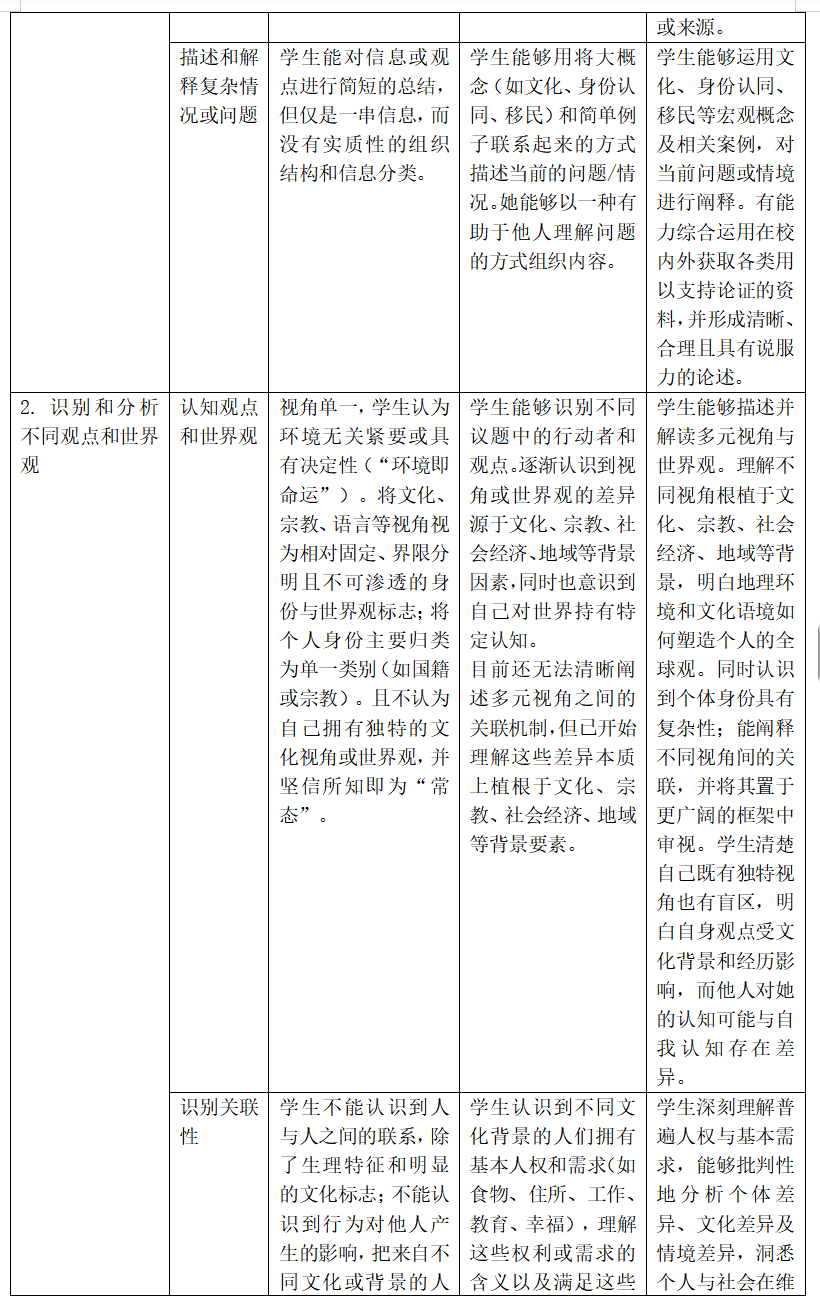

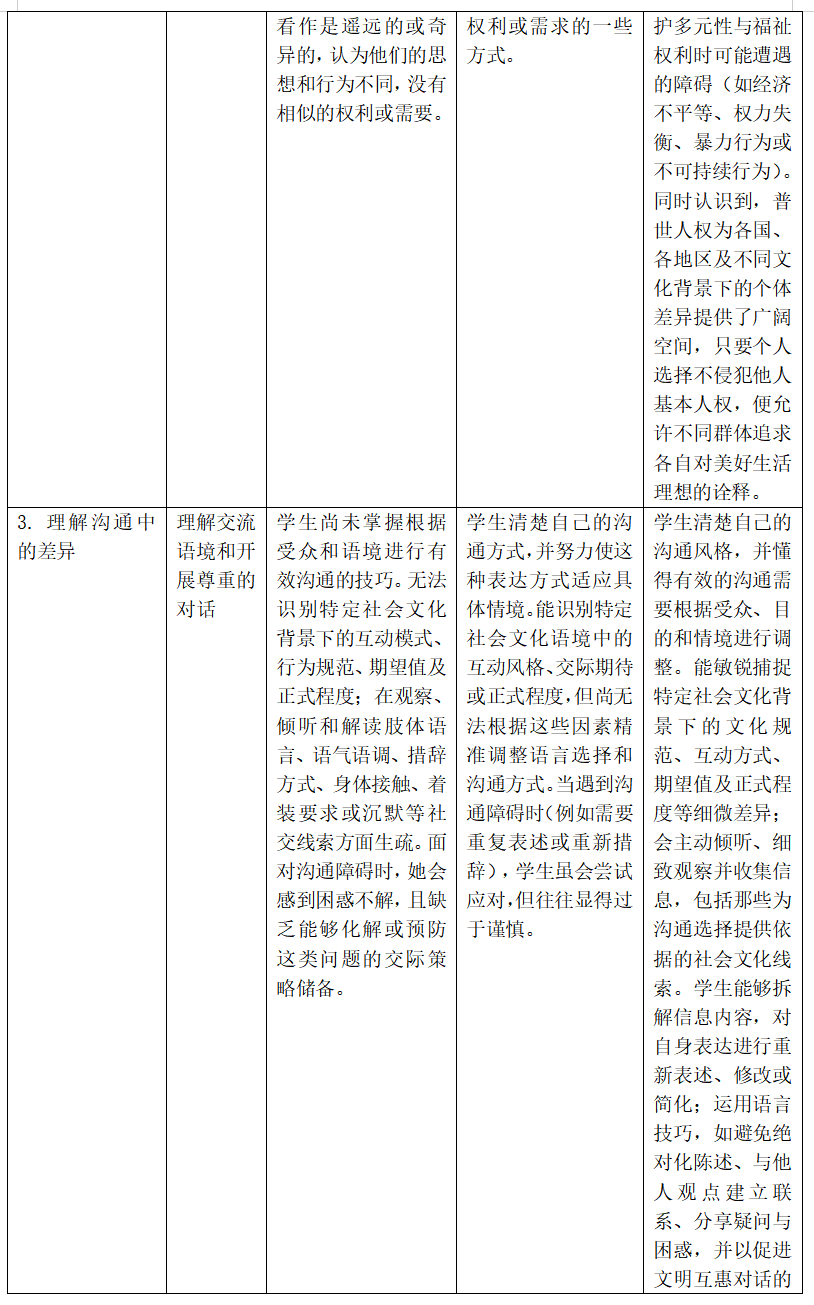

表4. PISA全球勝任力·認知評估類(lèi)型

資料來(lái)源:OECD�,the OECD PISA global competence framework

(三)全球及中國的PISA普查分析

框架設計者OECD教育與技能司司長(cháng)Andreas Schleicher在根據2015年P(guān)ISA評估和國別間分析已觀(guān)察到“世界在變化�����,但教育沒(méi)有跟上變化”�,學(xué)生們雖然學(xué)的越來(lái)越多����,但以科學(xué)能力普查方面為例在如何“像科學(xué)家一樣思考和解決問(wèn)題”的能力方面曲線(xiàn)很平緩(即���,未有明顯的提升)��。PISA在2025年度結合全球社會(huì )和經(jīng)濟情景下進(jìn)一步強調了評估學(xué)生在實(shí)際應用能力上的重要性����。截至本文稿發(fā)布時(shí)間�����,第九次全球勝任力普查正在進(jìn)程中�,普查結果預計將于2026年發(fā)布�����。

中國參與普查的范圍目前僅以北京��、上海����、江蘇以及廣東為代表����,中國地區聯(lián)合體在第八次評估普查(2022開(kāi)始普查��,2024年發(fā)布)中的總分排名第十����,反映了中國學(xué)生在閱讀���、數學(xué)和科學(xué)方面的表現優(yōu)良����。

值得注意的是���,一是需建立可持續發(fā)展議題與未來(lái)發(fā)展規劃的相關(guān)性�����,相較于美國PISA科學(xué)試題得分低但學(xué)生們都想成為科學(xué)家����,中國��、日本���、韓國���、芬蘭����、德國在PISA科學(xué)能力測試中得分很高���,但未來(lái)想當科學(xué)家的人很少����;從新加坡�、加拿大在科學(xué)能力和未來(lái)期望匹配度較高的國家教育作為參考系理解���,是通過(guò)將科學(xué)教學(xué)與學(xué)生的情感建立認知聯(lián)系���,讓學(xué)習與未來(lái)發(fā)展規劃實(shí)現匹配�����。二是提高與平等�����、尊重����、多元文化意識和同理心相關(guān)的協(xié)作能力��,中國學(xué)生在獨立解題方面能力很強�����,但考驗社交�����、聆聽(tīng)等團隊合作的協(xié)作題表現較差�����;相比于日本����、澳大利亞和美國雖然獨立解題方面能力較差��,但協(xié)作題表現優(yōu)異��,背后均與各國各有所長(cháng)的教育體系設計有關(guān)�。三是注重與可持續發(fā)展相關(guān)的教學(xué)質(zhì)量和體驗���,根據PISA全球普查結果顯示�����,學(xué)習到的內容越多成績(jì)越好���,但在學(xué)校學(xué)習時(shí)間越長(cháng)成績(jì)越差���,比較分析提出通過(guò)提高教學(xué)質(zhì)量進(jìn)行有效學(xué)習�,比強調時(shí)長(cháng)更重要�,其中教學(xué)質(zhì)量包含但不限于教師專(zhuān)業(yè)教學(xué)能力�,還包括學(xué)習場(chǎng)景���、情感和情緒有關(guān)�。

(四)中國全球勝任力培養實(shí)證

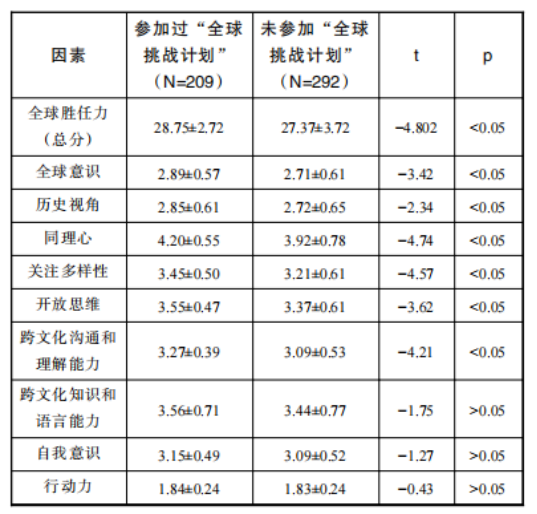

根據2024年姚雪等發(fā)表的《全球勝任力培養實(shí)證研究——以上海交通大學(xué)“全球挑戰計劃”項目為例》�,經(jīng)過(guò)為期6年的跟蹤研究�����,在定向設計的全球勝任力培養和干預下學(xué)生在全球意識��、歷史視角�、同理心�、關(guān)注多樣性����、開(kāi)放思維�����、跨文化溝通和理解能力等方面相比未參與該項目的學(xué)生展現出顯著(zhù)的提升���,但在跨文化知識和語(yǔ)言能力����、自我意識�、行動(dòng)力三方面不夠顯著(zhù)���。

表5. 全球勝任力群體差異

資料來(lái)源:姚雪等����,《全球勝任力培養實(shí)證研究——以上海交通大學(xué)“全球挑戰計劃”項目為例》

其中�,通過(guò)對比分析參與調研的501位學(xué)生中的專(zhuān)業(yè)分類(lèi)差異����,不同專(zhuān)業(yè)學(xué)生的全球意識干預效果差異顯著(zhù)����,其中工科領(lǐng)域學(xué)生在全球意識提升表現最輕��,人文社科類(lèi)學(xué)生的全球意識干預則最為明顯�����。并根據該研究團隊訪(fǎng)談結果分析��,其可能與工科領(lǐng)域專(zhuān)業(yè)學(xué)習和實(shí)踐內容相對單向�,在組織����、邏輯��、團隊協(xié)作能力以及表達能力���、從不同角度與不同文化的人對接需求特點(diǎn)有關(guān)��。目前我國開(kāi)展全球勝任力培養多以高校為主�����,存在因兒童時(shí)期傳統教育和進(jìn)入高校后學(xué)科專(zhuān)業(yè)影響���,全球勝任力主動(dòng)干預的影響雖已然顯著(zhù)但仍有局限性����。

表6. 全球勝任力專(zhuān)業(yè)差異

資料來(lái)源:姚雪等��,《全球勝任力培養實(shí)證研究——以上海交通大學(xué)“全球挑戰計劃”項目為例》

四��、中國可持續發(fā)展教育展望

中國通過(guò)多規劃目標和政策組合實(shí)施��,于2020年已實(shí)現九年義務(wù)教育的全面普及�����,確保所有兒童平等的受教育權��;如在消除絕對貧困的同時(shí)配套教育扶貧政策體系�,降低義務(wù)教育階段輟學(xué)率��,以及通過(guò)保障農民工隨遷子女就地入學(xué)提供教育機會(huì )的同時(shí)保障“條約9·不與家人分開(kāi)”等多條基本權利�。同時(shí)�,近年來(lái)也積極推動(dòng)青年可持續教育����、傳播��,以可持續的教育促進(jìn)可持續的發(fā)展���。

在全球氣候危機與可持續發(fā)展轉型的關(guān)鍵時(shí)期��,教育不僅是知識傳遞的工具����,更是塑造未來(lái)公民氣候韌性����、全球勝任力與行動(dòng)力的核心杠桿���。從聯(lián)合國的政策框架到PISA的實(shí)證評估�����,各國亟需將可持續發(fā)展教育從理念轉化為系統性實(shí)踐��,賦能新一代在認知����、態(tài)度與行動(dòng)上應對復雜挑戰�����。唯有如此���,才能將生態(tài)焦慮轉化為變革動(dòng)力��,真正實(shí)現代際公平與可持續未來(lái)的共同愿景���。

相關(guān)文章:

1.IIGF觀(guān)點(diǎn) | 鄧潔琳:綠色貿易壁壘——既是短期挑戰也是可持續發(fā)展長(cháng)期引擎

2.IIGF觀(guān)點(diǎn) | 鄧潔琳:英國生物多樣性?xún)粼鲆妫˙NG)量化自然價(jià)值的實(shí)踐及對中國生多治理的啟示

3.IIGF觀(guān)點(diǎn) | 鄧潔琳:ESG視角下水資源投資與企業(yè)水資源管理實(shí)踐

4.IIGF觀(guān)點(diǎn)|鄧潔琳:ESG與城市規劃:可持續城市建設推動(dòng)應對氣候變化淺析

作者:

鄧潔琳 中央財經(jīng)大學(xué)綠色金融國際研究院研究員�,杭州市上城區綠色價(jià)值投資研究中心研究員