2019年6月��,我國按照《聯(lián)合國氣候變化框架公約》(以下簡(jiǎn)稱(chēng)《公約》)相關(guān)要求向《公約》秘書(shū)處提交了《中華人民共和國氣候變化第三次國家信息通報》(以下簡(jiǎn)稱(chēng)《第三次信息通報》)和《中華人民共和國氣候變化第二次兩年更新報告》(以下簡(jiǎn)稱(chēng)《第二次兩年更新報》)�,向國際社會(huì )報告了我國應對氣候變化的各項政策與行動(dòng)信息�。

一�、相關(guān)背景和目的

全球氣候變化深刻影響著(zhù)人類(lèi)生存和發(fā)展�����,是各國共同面臨的重大挑戰�����?!豆s》第4條及第12條規定����,每一個(gè)締約方都有義務(wù)提交本國的國家信息通報����。為了進(jìn)一步強化非附件一締約方的減緩行動(dòng)以及提高行動(dòng)效果的透明度���,2010年《公約》第十六次締約方大會(huì )通過(guò)的第1/CP.16號決定����,要求非附件一締約方應根據其能力及為編寫(xiě)報告所受到的支持程度��,從2014年開(kāi)始提交兩年更新報告�,內容包括更新的國家溫室氣體清單�����、減緩行動(dòng)�����、需求和接受的資助等�。

我國作為《公約》非附件一締約方�,高度重視自己所承擔的國際義務(wù)�����,已分別于2004年���、2012年和2017年提交了《中華人民共和國氣候變化初始國家信息通報》《中華人民共和國氣候變化第二次國家信息通報》和《中華人民共和國氣候變化第一次兩年更新報告》���,全面闡述了中國應對氣候變化的各項政策與行動(dòng)�����,并報告了中國1994年��、2005年和2012年的國家溫室氣體清單�。

我國政府組織國內有關(guān)部門(mén)和科研機構�,于2015年3月啟動(dòng)了《第三次信息通報》和《第二次兩年更新報》的編制工作���。2018年按照國務(wù)院機構改革方案���,應對氣候變化職能由國家發(fā)展改革委劃轉至新組建的生態(tài)環(huán)境部�。報告編制工作由生態(tài)環(huán)境部牽頭���?����!兜谌涡畔⑼▓蟆泛汀兜诙蝺赡旮聢蟆吩趶V泛征求意見(jiàn)的基礎上��,經(jīng)過(guò)反復多次修改��,經(jīng)由國務(wù)院授權后�����,由我國應對氣候變化主管部門(mén)生態(tài)環(huán)境部向《公約》秘書(shū)處提交��,以履行我國作為《公約》非附件一締約方的義務(wù)���。

二�����、報告主要內容

《第三次信息通報》和《第二次兩年更新報》均包括國情及機構安排��,國家溫室氣體清單���,減緩行動(dòng)及其效果����,資金���、技術(shù)和能力建設需求��,香港特別行政區應對氣候變化基本信息�,以及澳門(mén)特別行政區應對氣候變化基本信息等部分���。其中�,國家溫室氣體清單年份分別為2010年和2014年�����?���!兜谌涡畔⑼▓蟆愤€包括氣候變化的影響與適應以及實(shí)現公約目標的其他相關(guān)信息����。

(一)編制了2010年和2014年國家溫室氣體清單��,并對2005年清單進(jìn)行回算

2010年和2014年國家溫室氣體清單范圍均包括能源活動(dòng)���,工業(yè)生產(chǎn)過(guò)程�,農業(yè)活動(dòng)��,土地利用�、土地利用變化和林業(yè)�����,廢棄物處理五個(gè)領(lǐng)域的二氧化碳(CO2)���,甲烷(CH4)��,氧化亞氮(N2O)�,氫氟碳化物(HFCs)�����,全氟化碳(PFCs)和六氟化硫(SF6)排放或吸收�����。編制方法主要遵循《政府間氣候變化專(zhuān)門(mén)委員會(huì )(IPCC)國家溫室氣體清單編制指南(1996年修訂版)》要求���,部分排放源的計算遵循《2006年IPCC國家溫室氣體清單指南》要求����。為了確保不同年份清單數據一致可比�����,第三次信息通報還對2005年的國家溫室氣體清單進(jìn)行了回算����。

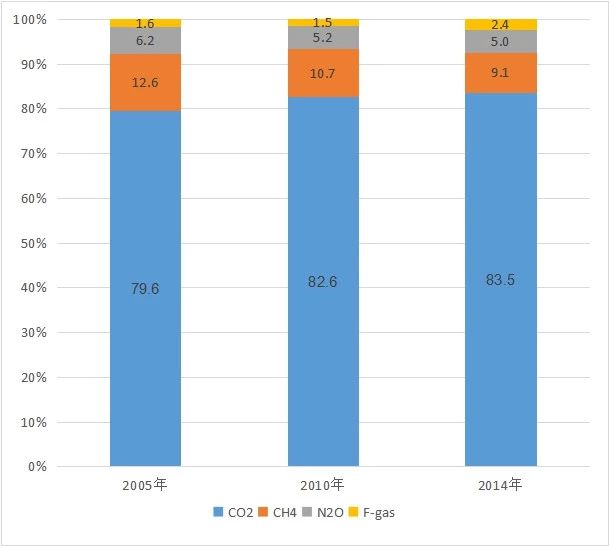

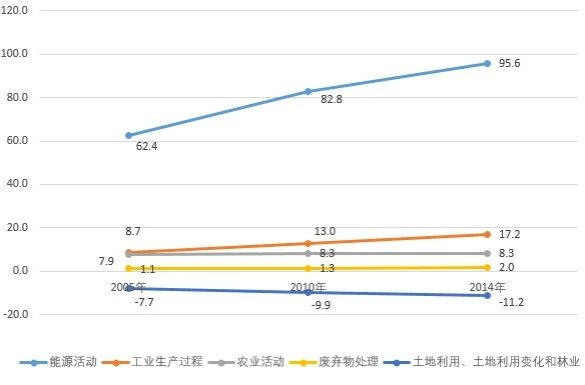

根據清單結果���,2010年和2014年中國溫室氣體排放總量(不包括土地利用����、土地利用變化和林業(yè))分別為105.44和123.01億噸二氧化碳當量��,比2005年增長(cháng)了31.6%和53.5%����。從氣體類(lèi)型看���,二氧化碳是我國排放的最主要的溫室氣體(見(jiàn)圖1)�;從排放領(lǐng)域看�,能源活動(dòng)仍是我國溫室氣體最大的排放來(lái)源(見(jiàn)圖2)�。2010年和2014年土地利用�����、土地利用變化和林業(yè)的溫室氣體吸收匯分別為 9.93和11.15億噸二氧化碳當量���,考慮溫室氣體吸收匯后���,溫室氣體凈排放總量分別為 95.51和111.86億噸二氧化碳當量�。此外�����,2010年和2014年國際航空和航海溫室氣體排放為0.48和0.52億噸二氧化碳當量���,生物質(zhì)燃燒排放7.76 和8.98 億噸二氧化碳���,作為信息項報告不計入清單排放總量���。

圖1 2005-2014年中國溫室氣體排放種類(lèi)構成

圖2 2005-2014年中國各領(lǐng)域溫室氣體排放和吸收(億噸CO2eq)

(二)全面評估中國氣候變化及其影響和脆弱性�����,更新適應氣候變化措施

根據《公約》相關(guān)決定要求����,《第三次信息通報》更新了我國評估結果��,結果顯示20 世紀中期以來(lái)中國年平均氣溫上升趨勢明顯�,年降水量也呈一定程度的上升趨勢但各區域之間差別較大��,極端低溫事件頻率顯著(zhù)減少���,極端高溫事件明顯增加�,年暴雨日數明顯增多�,極端強降水日數和降水量也有增多增強的趨勢����,但熱帶氣旋個(gè)數或臺風(fēng)個(gè)數呈減少趨勢���;在不同代表性溫室氣體濃度情景下���,多個(gè)全球氣候模式模擬結果表明��,未來(lái)不同時(shí)期中國年平均氣溫將持續上升��,年降水量將持續增加��,高溫事件增加��,低溫事件減少�����,極端強降水事件在多數地區可能會(huì )增多和增強��;此外���,本部分還概括了氣候變化對農業(yè)�、水資源��、陸地生態(tài)系統���、海岸帶和沿海生態(tài)系統等的影響及其脆弱性����,以及“十一五”以來(lái)中國在各領(lǐng)域采取的適應氣候變化政策與行動(dòng)及取得的顯著(zhù)效果�����。與第二次信息通報相比���,《第三次信息通報》關(guān)于中國氣候變化及其影響和脆弱性的基本結論沒(méi)有變化���。

(三)系統梳理了我國減緩政策與行動(dòng)�����,并對減緩行動(dòng)及其效果進(jìn)行了更新

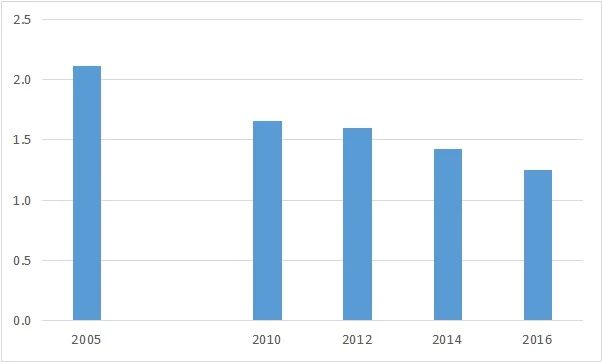

根據《公約》相關(guān)指南���,《第三次信息通報》和《第二次兩年更新報》報告了我國國家適當減緩行動(dòng)(NAMAs)進(jìn)展的更新信息�����。這兩份報告根據2005年溫室氣體清單回算結果分別計算了2015年和2016年的碳強度下降率情況���。與2005年相比�����,2016年我國單位國內生產(chǎn)總值能源二氧化碳排放累計下降40.7%��。

圖3 2005-2016年單位GDP二氧化碳排放(噸CO2/萬(wàn)元����,GDP采用2015年價(jià)格)

在《第三次信息通報》和《第二次兩年更新報》中��,我國還全面更新報告了“十一五”以來(lái)在節能和提高能效��、優(yōu)化能源結構�����、控制非能源活動(dòng)溫室氣體排放��、增加森林碳匯����、開(kāi)展低碳發(fā)展試點(diǎn)示范以及國際市場(chǎng)機制等方面的政策與行動(dòng)���,并對主要政策與行動(dòng)的控排效果進(jìn)行了量化分析�。2016年我國非化石能源占能源消費總量的比例已經(jīng)達到13.3%��,為實(shí)現2020年目標奠定了堅實(shí)基礎�。我國非能源二氧化碳控制行動(dòng)也取得明顯進(jìn)展�。2016年森林蓄積量為163.72億立方米���,提前實(shí)現了到2020年增加森林蓄積量目標�����。

三�、意義及展望

我國同時(shí)提交信息通報和兩年更新報告����,既是我國履行《公約》義務(wù)�����、參與全球氣候治理的積極行動(dòng)��,也是提升我國氣候變化行動(dòng)和溫室氣體排放透明度的重要舉措�����。以提交《第三次信息通報》和《第二次兩年更新報》為新起點(diǎn)�,我國將在現有的清單和履約報告編制工作機制基礎上�����,以滿(mǎn)足增強透明度框架要求為目標����,強化清單和報告編制能力��,完善工作機制����,實(shí)現更加有效的協(xié)調���,動(dòng)員更多政府和社會(huì )力量參與���,爭取實(shí)現更高水平的履約���。

來(lái)源:生態(tài)環(huán)境部應對氣候變化司

新媒體編輯:張宇