生物多樣性保護已成為全球關(guān)注的重點(diǎn)議題�����,越來(lái)越多的研究表明��,生物多樣性的喪失不僅關(guān)乎生態(tài)環(huán)境���,也對金融穩定性構成了巨大威脅����。金融支持生物多樣性是將社會(huì )資本投向生物多樣性保護���、修復的重要途徑���。然而目前��,生物多樣性保護的資金仍存在較大缺口�,僅以公共財政為主要資金來(lái)源難以滿(mǎn)足現實(shí)需求��。因此���,金融機構必須加強對這一領(lǐng)域的關(guān)注和金融創(chuàng )新�����,開(kāi)展風(fēng)險管理以避免潛在的生物多樣性損害�����,同時(shí)加大支持保護力度����,助力遏制和扭轉生物多樣性喪失的趨勢��,幫助實(shí)現國家生物多樣性保護目標�。本文將聚焦實(shí)踐層面��,對國際金融機構支持生物多樣性的探索與行動(dòng)進(jìn)行梳理總結�����,為中國未來(lái)引導金融機構參與生物多樣性保護提供經(jīng)驗借鑒�。

一����、金融機構支持生物多樣性的意義

“生物多樣性”是生物(動(dòng)物�、植物�����、微生物)與環(huán)境形成的生態(tài)復合體以及與此相關(guān)的各種生態(tài)過(guò)程的總和��,包括生態(tài)系統�����、物種和基因三個(gè)層次��,其關(guān)系人類(lèi)福祉���,是人類(lèi)賴(lài)以生存和發(fā)展的重要基礎[1]���。全球超過(guò)一半以上的GDP(約44萬(wàn)億美元)高度或中度依賴(lài)自然資本和生態(tài)系統服務(wù)[2]�����。然而�,根據生物多樣性和生態(tài)系統服務(wù)政府間科學(xué)政策平臺(IPBES)的數據統計��,人類(lèi)已經(jīng)對地球75%的陸地表面和66%的海洋環(huán)境造成了明顯改變����,超過(guò)85%的濕地和25%的生物也瀕臨喪失和滅絕[3]����。生物多樣性喪失帶來(lái)的危害不容小覷��,世界經(jīng)濟論壇每年發(fā)布的《全球風(fēng)險報告》已連續4年將生物多樣性喪失和生態(tài)系統崩潰列入未來(lái)十年人類(lèi)面臨的五大威脅之一[4]��。值得注意的是���,金融機構持有的資產(chǎn)中有35%至54%高度或非常高度依賴(lài)生態(tài)系統服務(wù)[5]�����,這一比例對于銀行信貸而言提高至近75%[6]��。若沒(méi)有足夠的措施扭轉局勢���,全球經(jīng)濟發(fā)展和金融穩定會(huì )因此遭到不可逆轉的負面影響[7]�����,生物多樣性保護的迫切性不言而喻�����。

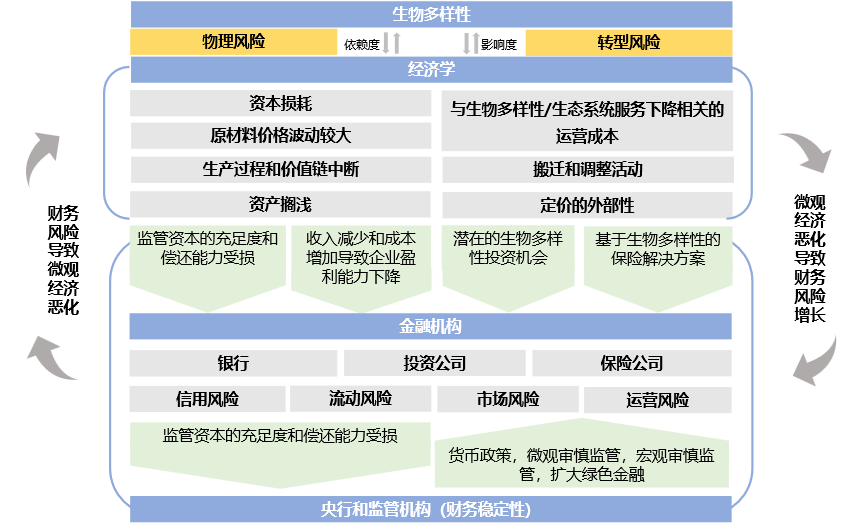

圖 1 生物多樣性與金融穩定相互影響

來(lái)源:NGFS-INSPIRE���,2022. 中央財經(jīng)大學(xué)綠色金融國際研究院整理

根據《投資自然小書(shū)》(The Little Book Of Investing In Nature)中的估算���,在2030年之前���,全球需要每年投入7220億至9670億美元用于生物多樣性保護�,而目前的資金投入量?jì)H為1240億至1430億美元����,其中80-85%的資金來(lái)源于公共部門(mén)�,即全球生物多樣性保護的資金缺口每年為5980億至8240億美元�����,資金年平均缺口高達7110億美元[8]���。因此���,當前的生物多樣性保護在全球以公共財政為主的投融資機制之下難以滿(mǎn)足其資金需求�����,而金融機構作為促進(jìn)社會(huì )資源配置�����、支持經(jīng)濟社會(huì )可持續發(fā)展的重要力量��,與生物多樣性相互依賴(lài)��、影響����,既能通過(guò)風(fēng)險管理以避免生物多樣性損害�����,又能創(chuàng )新投融資模式以填補資金缺口���。如何在應對生物多樣性風(fēng)險的同時(shí)以最大限度調動(dòng)金融機構資源���、為生物多樣性保護提供金融服務(wù)已成為全球金融業(yè)日益關(guān)注的重點(diǎn)領(lǐng)域之一�。

二�����、金融機構支持生物多樣性的國際經(jīng)驗

近年來(lái)���,金融支持生物多樣性保護已逐漸成為全球共識�,國際金融機構紛紛加大對生物多樣性保護的投資力度�,傾向于在投資過(guò)程中考慮生物多樣性的影響�。截至2023年5月����,已有來(lái)自23個(gè)國家的140家金融機構簽署《生物多樣性融資承諾》(Finance for Biodiversity Pledge)����,承諾通過(guò)其融資和投資活動(dòng)���,保護并恢復生物多樣性[9]�����。

(一)創(chuàng )新生物多樣性金融工具與服務(wù)

創(chuàng )新金融產(chǎn)品與服務(wù)已成為各國金融機構探索實(shí)踐生物多樣性金融的重要途徑����。這些機構主要通過(guò)將綠色金融指標細化��,引導資金流向生物多樣性友好型項目�����。其中�,最常見(jiàn)的金融產(chǎn)品創(chuàng )新是綠色信貸���、綠色債券以及綠色基金����。

信貸方面�,國際上的基礎模式是創(chuàng )新森林類(lèi)信貸品種�����。例如��,法國巴黎銀行(BNP Paribas)與芬蘭芬歐匯川集團(UPM)合作簽署了高達7.5億歐元的循環(huán)信貸項目(Revolving Credit Facility��,RCF)��,該項目創(chuàng )新性地將信貸條款與生物多樣性目標�、碳減排目標掛鉤�����,要求UPM在對其擁有并管理的約50萬(wàn)公頃的森林產(chǎn)生積極影響的同時(shí)�,2030年的碳排放相比2015年水平也減少65%���。為更好地監測目標的完成度����,UPM還特別設置了專(zhuān)門(mén)的生物多樣性指標與方法學(xué)��,極大程度地提高了對生物多樣性保護水平的科學(xué)監測[10]����。

實(shí)際上�,國際上很多金融機構已明確地將生物多樣性細化指標納入貸款框架����,在業(yè)務(wù)流程中增加對生物多樣性的影響評估�。例如��,荷蘭在生物多樣性金融領(lǐng)域具有較為領(lǐng)先的實(shí)踐經(jīng)驗和發(fā)展水平�,其國內已有26家金融機構簽署《生物多樣性融資承諾》�����。其中����,荷蘭ASN銀行等金融機構受碳金融核算聯(lián)盟(Partnership Carbon Accounting Financials��,PCAF)的啟發(fā)���,創(chuàng )建了生物多樣性金融機核算聯(lián)盟(Partnership for Biodiversity Accounting Financials�����,PBAF)�,開(kāi)發(fā)金融機構生物多樣性足跡方法學(xué)�����,采用量化指標評估投資組合對生物多樣性的影響����。截至2023年4月�,全球已有53家金融機構加入PBAF��,代表著(zhù)高達11.3萬(wàn)億美元的金融資產(chǎn)[11]��。

債券方面�����,據匯豐銀行統計�����,截至2022年10月��,約有17%的綠色債券與生物多樣性保護有一定的聯(lián)系���,達約2740億美元[12]����。其中�����,國際金融組織在生物多樣性保護相關(guān)的綠色債券發(fā)行方面作出了不懈努力��。例如��,亞洲開(kāi)發(fā)銀行擴大了其綠色債券框架���,于2021年9月發(fā)行了藍色債券�,為亞太地區海洋項目提供資金���,用于資助以恢復生態(tài)系統����、管理自然資源�、發(fā)展可持續漁業(yè)和水產(chǎn)養殖���、減少沿海污染等方式促進(jìn)海洋健康的項目[13]��。2022年3月����,國際復興開(kāi)發(fā)銀行發(fā)行1.5億美元的五年期野生生物保護債券�����,用于保護南非的黑犀牛���,這是全球首個(gè)專(zhuān)門(mén)用于保護某一特定物種的金融工具��。五年期滿(mǎn)后����,投資者除了拿回本金之外�,還有望拿到一筆來(lái)自全球環(huán)境基金的撥款�����,具體金額取決于債券期限內黑犀牛種群數量增長(cháng)率����,其增長(cháng)情況由獨立第三方機構核驗[14]�����。

此外�����,部分金融機構選擇創(chuàng )建綠色基金���,將分散的資金有效地聚集投向生物多樣性友好型產(chǎn)業(yè)����。例如��,法國巴黎銀行于2021年8月推出生態(tài)系統恢復基金(Ecosystem Restoration Fund)��,以支持水生���、陸地和城市生態(tài)系統治理[15]�����。除獨立創(chuàng )建外���,一些國際金融組織也會(huì )出資支持基金建設�,如德國復興信貸銀行支持建立非洲獨立生態(tài)商業(yè)基金(Eco.Business Fund for Africa)����,于2020年1月向該基金提供初始資本1800萬(wàn)歐元[16]��,為農業(yè)�、林業(yè)�����、漁業(yè)等生物多樣性保護做出貢獻��。

(二)管理�、防控生物多樣性金融風(fēng)險

當前�,金融機構在制定投資發(fā)展戰略的過(guò)程中日益重視風(fēng)險防控���,截至2023年6月底����,來(lái)自39個(gè)國家的139個(gè)金融機構已加入赤道原則[17]���,立志加強金融機構的環(huán)境與社會(huì )風(fēng)險管理�。生物多樣性風(fēng)險是不可忽略的重要金融風(fēng)險來(lái)源之一�,國際上越來(lái)越多的金融機構選擇調整投資戰略�����,面向對生物多樣性可能產(chǎn)生較大負面影響的投融資活動(dòng)設置限制甚至禁入條件���,或引入綠色保險作為風(fēng)險管理工具���,有效管理并防范相關(guān)風(fēng)險����。

近年來(lái)���,部分銀行業(yè)金融機構明確表達將不會(huì )支持對生物多樣性有毀滅性破壞的項目�,制定了嚴苛的禁入政策����。例如�,巴克萊銀行于2018年發(fā)布了《巴克萊關(guān)于世界遺產(chǎn)和拉姆薩爾濕地聲明》(World Heritage Site and Ramsar Wetlands Statement)����,指出一些位于聯(lián)合國教科文組織的世界遺產(chǎn)和《拉姆薩爾條約》所指定的濕地項目可能會(huì )對生物多樣性造成不可逆轉的嚴重影響��,因此計劃不再投資這類(lèi)項目�����,該聲明于2023年再次更新[18]�。類(lèi)似地�,國際多邊金融機構也制定了禁入政策以保護生物多樣性和棲息地���,如國際金融公司的《績(jì)效標準》第六條(PS6)和世界銀行的《環(huán)境和社會(huì )標準》第六條(ESS6)�,明確了重要棲息地的邊界�,制定了嚴格的項目投資準入條件���,對禁入區域進(jìn)行了清晰的定義�����,代表了生物多樣性管理的國際最佳實(shí)踐���,也是當前各金融機構普遍運用較多的標準[19]�。除此之外���,一些金融機構也公開(kāi)承諾了限制或禁入計劃�����。例如�����,德意志銀行在其環(huán)境和社會(huì )框架中規定僅生物多樣性友好型企業(yè)才能獲得信貸支持�,拒絕支持任何涉及原始森林砍伐的活動(dòng)或項目融資[20]���;荷蘭ASN銀行調整了長(cháng)期目標�,在2030年之前���,停止投資對生物多樣性有損害的項目�����,以實(shí)現對生物多樣性的凈正向影響[21]�;高盛集團承諾拒絕投資任何會(huì )造成重要自然棲息地轉變或退化的項目����,包括政府劃定的保護區����、世界遺產(chǎn)和違反任何在當地國具有法律效力的國家公約的項目[22]����。

保險工具方面���,西方國家的環(huán)境強制責任保險制度發(fā)展比較完善����,如英國早于1965年建立了環(huán)境污染責任保險制度��,德國于1990年通過(guò)和實(shí)施《環(huán)境責任法》以強制實(shí)行環(huán)境損害責任保險等��。其中�����,與生物多樣性保護相關(guān)的保險主要是森林保險, 目前形成系統完整林業(yè)保險制度的國家主要集中在北歐���、美國和日本等發(fā)達國家和地區[23]�。除傳統保險外��,較為創(chuàng )新的保險品種如珊瑚礁保險�。珊瑚礁是最重要且最易受到破壞的生態(tài)系統之一���,約25%的海洋魚(yú)類(lèi)依賴(lài)珊瑚礁���,然而據統計��,到2040年��,由海水平均溫度上升���、風(fēng)暴��、捕魚(yú)等引起的一系列破壞性因素可能會(huì )導致全球珊瑚礁數量減少70%至90%[24]���。2018年���,瑞士再保險在大自然保護協(xié)會(huì )和合作伙伴的支持下, 設計開(kāi)發(fā)了全球第一份珊瑚礁保險�����,保額為380萬(wàn)美元, 由墨西哥金塔納羅奧州政府購買(mǎi)以修復颶風(fēng)對珊瑚礁造成的損害�。類(lèi)似的品種還有野生動(dòng)物肇事保險���,在一定程度上減少因野生動(dòng)物肇事造成的報復性殺戮事件�,對生物多樣性保護帶來(lái)積極影響�����。

三�、中國金融機構推動(dòng)生物多樣性保護的建議

近年來(lái)�����,我國越來(lái)越重視社會(huì )資本在生態(tài)環(huán)境保護中的作用�,從政策端推動(dòng)金融機構加大對生物多樣性保護的支持力度����。目前��,與生物多樣性相關(guān)的內容已被納入我國綠色金融產(chǎn)品的支持項目目錄中����,如《綠色債券支持項目目錄(2021年版)》中涵蓋了增殖放流與海洋牧場(chǎng)建設和運營(yíng)項目�����、有害生物災害防治項目�����、動(dòng)植物資源保護項目等�。此外�����,地方層面也針對生物多樣性金融出臺了相關(guān)政策����,如湖州于2022年8月率先印發(fā)了我國首個(gè)區域性金融支持生物多樣性保護制度框架——《金融支持生物多樣性保護的實(shí)施意見(jiàn)》����,其中明確提出���,要引導更多的金融資源配置到減緩影響與促進(jìn)生物多樣性保護的行業(yè)����。

關(guān)于實(shí)踐�,我國金融機構已在信貸��、債券和保險工具支持生物多樣性方面作出有益嘗試���。例如�,麗水市作為全國首個(gè)生態(tài)產(chǎn)品價(jià)值實(shí)現機制試點(diǎn)城市�����,其銀行業(yè)金融機構創(chuàng )新“生態(tài)貸”�����、“兩山貸”�,將生態(tài)產(chǎn)品轉化為經(jīng)濟價(jià)值�����,引導公眾增強生物多樣性保護意識��;中國銀行發(fā)行等值18億元人民幣“生物多樣性”主題綠色債券����,募集資金用于國內地區生態(tài)建設示范��、山區生態(tài)修復��、生態(tài)水網(wǎng)�、國家儲備林��、低質(zhì)低效林改造等多個(gè)具有生物多樣性保護效益的項目���;云南省在全國率先開(kāi)展野生動(dòng)物肇事公眾責任保險試點(diǎn)���,對野生動(dòng)物肇事導致的居民人身傷亡或財產(chǎn)損失進(jìn)行補償并已實(shí)現全省覆蓋�����。

然而�����,我國的金融機構在支持生物多樣性保護方面仍面臨諸多挑戰��,存在缺乏量化指標�����、產(chǎn)品服務(wù)單一且規模較小�、忽略風(fēng)險管理等問(wèn)題�����。以下將從實(shí)踐角度���,為我國金融機構現存的問(wèn)題提出相關(guān)建議����。

研究制定生物多樣性細化指標����,建立起生物多樣性影響評估體系�。盡管《綠色信貸指引》《綠色產(chǎn)業(yè)指導目錄》《綠色債券支持項目目錄》已經(jīng)納入了部分生物多樣性相關(guān)內容����,但目前我國仍尚未建立起衡量投融資項目生物多樣性影響的效益評估體系���,各大金融機構缺乏一套統一的生物多樣性量化指標����。因此���,我國的金融機構可以考慮借鑒國際方法學(xué)��,如荷蘭銀行的生物多樣性足跡�,基于中國國情調整修改�����,在不斷地實(shí)踐中摸索出合適的指標體系并加以應用推廣����,明確授信標準���、項目界定等�����,在實(shí)際操作層面支持生物多樣性保護��,為我國后續制定綱領(lǐng)性文件奠定基礎�。此外�����,隨著(zhù)生物多樣性保護概念的推廣���,其重視程度不斷提升��,國際上許多有關(guān)生物多樣性金融的原則���、倡議等紛紛建立����,金融機構也可考慮積極加入金融支持生物多樣性保護的國際組織關(guān)系�����,如上述的《生物多樣性融資承諾》��、PBAF等�����,促進(jìn)與各組織之間的合作交流���,密切關(guān)注行業(yè)最新研究成果與動(dòng)態(tài)���,借鑒國際先進(jìn)經(jīng)驗�。

創(chuàng )新生物多樣性相關(guān)金融工具與服務(wù)����,豐富生物多樣性保護資金來(lái)源渠道�。根據龍佐佳(2023)的實(shí)證分析結果��,綠色金融對生物多樣性有顯著(zhù)的正向促進(jìn)作用��,因此需要繼續加大綠色金融的創(chuàng )新發(fā)展力度�,引導金融機構加大支持力度[25]�。然而目前���,我國生物多樣性保護的金融支持模式主要依靠綠色信貸�����,遠未形成成熟��、豐富���、多維的金融產(chǎn)品體系��,難以滿(mǎn)足現實(shí)需求�����。以發(fā)展債券為例�,截至2022年底�,中國境內外綠色債券存量規模約3萬(wàn)億元���,綠色債券創(chuàng )新品種不斷豐富���,發(fā)行規模持續擴大[26]�。但其中���,募集資金投向生物多樣性保護領(lǐng)域的主題債券較為有限���,在綠色債券發(fā)行份額中的比重極低���。因此����,中國可以借助發(fā)展勁頭強勢的綠色債券市場(chǎng)�����,提升國家對于發(fā)展生物多樣性保護的雄心�。另外�,中國可以考慮探索諸如犀牛債模式的創(chuàng )新工具����,利用全球環(huán)境基金和昆明生物多樣性基金等多邊基金的力量提供與實(shí)際業(yè)績(jì)表現掛鉤的資金支持[27]�����。

強化生物多樣性金融風(fēng)險管理���,做到“事前防范����、事后補償”���。目前��,研究機構和金融機構主要考慮氣候變化對金融風(fēng)險的影響����,而忽略了生物多樣性與氣候變化之間的循環(huán)反饋效應��,導致與生物多樣性相關(guān)的金融風(fēng)險被系統性低估[28]����。因此�,我國的金融機構亟需將生物多樣性納入自身的業(yè)務(wù)管理框架�����,強化風(fēng)險防控�����,構建并完善風(fēng)險管理體系���。首先可以考慮根據金融機構自身的業(yè)務(wù)結構��,識別出生物多樣性風(fēng)險較高的項目類(lèi)型��,設置相關(guān)限制����、禁入等規則���,并在審核評估方面做到公開(kāi)透明���。另外����,保險類(lèi)金融產(chǎn)品的創(chuàng )新也不可忽略����。例如���,目前��,云南和深圳已成功創(chuàng )立野生動(dòng)物肇事保險����,其他省市的金融機構也應積極落地生物多樣性保護相關(guān)主題保險�,為恢復生物多樣性提供資金支持�����,同時(shí)險資也可引入生物多樣性友好型項目, 為企業(yè)開(kāi)拓融資渠道�����。

腳注

[1] 國務(wù)院新聞辦公室 (2021) 中國的生物多樣性保護. https://www.gov.cn/zhengce/2021-10/08/content_5641289.htm.

[2] World Economic Forum (2020) Nature Risk Rising: Why the Crisis Engulfing Nature Matters for Business and the Economy.https://www3.weforum.org/docs/WEF_New_Nature_Economy_Report_2020.pdf.

[3] IPBES (2019) Global assessment report on biodiversity and ecosystem services of the Intergovernmental Science-Policy Platform on Biodiversity and Ecosystem Services. E. S. Brondizio, J. Settele, S. Díaz, and H. T. Ngo (editors). IPBES secretariat, Bonn, Germany. 1148 pages. https://doi.org/10.5281/zenodo.3831673.

[4] World Economic Forum (2023) The Global Risks Report 2023. https://www3.weforum.org/docs/WEF_Global_Risks_Report_2023.pdf.

[5] Sustainable Policy Institute (2022) Translating biodiversity and nature risks into financial risks. https://www.omfif.org/spijournal_autumn_oecd/.

[6] Green Central Banking (2023) Almost 75% of bank loans to companies highly dependent on nature, says ECB. https://greencentralbanking.com/2023/06/14/bank-loans-highly-dependent-nature-ecb/.

[7] NGFS-INSPIRE Study Group (2022) Central banking and supervision in the biosphere: An agenda for action on biodiversity loss, financial risk and system stability. https://www.ngfs.net/sites/default/files/medias/documents/central_banking_and_supervision_in_the_biosphere.pdf.

[8] Tobin-de la Puente, J. & Mitchell, A.W. (eds.) (2021) The Little Book of Investing in Nature, Global Canopy: Oxford.

[9] Finance for Biodiversity Pledge (2023) Signatories. https://www.financeforbiodiversity.org/signatories/

[10] BNP Paribas (2020) UPM links EUR 750m loan to forest biodiversity and CO2 targets .https://cib.bnpparibas/upm-links-eur-750m-loan-to-forest-biodiversity-and-co2-targets/.

[11] PBAF (2023) Financial institutions taking action. https://pbafglobal.com/financial-institutions-taking-action.

[12] HSBC (2022) Green Bond Insights. https://www.business.hsbc.com/en-gb/insights/global-research/green-bond-insights

[13] ADB (2021) ADB Blue Bonds. https://www.adb.org/sites/default/files/publication/731026/adb-blue-bonds.pdf.

[14] World Bank (2022) Wildlife Conservation Bond Boosts South Africa’s Efforts to Protect Black Rhinos and Support Local Communities. https://www.worldbank.org/en/news/press-release/2022/03/23/wildlife-conservation-bond-boosts-south-africa-s-efforts-to-protect-black-rhinos-and-support-local-communities.

[15] BNP Paribas (2021) BNP Paribas Asset Management launches Ecosystem Restoration fund. https://www.bnpparibasfortis.com/newsroom/press-release/bnp-paribas-asset-management-launches-ecosystem-restoration-fund.

[16] KfW (2020) Towards a green economy: the eco.business Fund for Africa. https://www.kfw.de/About-KfW/Newsroom/Latest-News/Pressemitteilungen-Details_562240.html.

[17] Equator Principles (2023) Members & Reporting. https://equator-principles.com/members-reporting/ .

[18] Barclays (2023) World Heritage Site and Ramsar Wetlands Statement. https://home.barclays/content/dam/home-barclays/documents/citizenship/our-reporting-and-policy-positions/World-Heritage-Sites-and-Ramsar-Wetland-Statement.pdf.

[19] The biodiversity consultancy (n.d.) Performance Standards. https://www.thebiodiversityconsultancy.com/our-work/our-expertise/strategy/performance-standards/.

[20] Deutsche Bank (2023) Environmental and Social Policy Framework –Summary. https://www.db.com/files/documents/csr/sustainability/Deutsche-Bank-ES-Policy-Framework-English.pdf.

[21] ASN Bank (2018) Net positive effect on biodiversity in 2030. https://www.asnbank.nl/over-asn-bank/duurzaamheid/biodiversiteit/biodiversity-in-2030.html.

[22] Goldman Sachs (2021) Sustainability Report 2021. https://www.goldmansachs.com/a/2021-sustainability-report.pdf.

[23] 崔楚云, 侯一蕾, 王天一, 溫亞利 (2022) 金融支持生物多樣性保護: 全球實(shí)踐及政策啟示. 生物多樣性, 30, 22326. doi: 10.17520/biods.2022326.

[24] Swiss Re Group (2021) How insurance is protecting the world’s second biggest coral reef. https://www.swissre.com/risk-knowledge/mitigating-climate-risk/insurance-protecting-coral-reef.html.

[25] 龍佐佳 (2023) 綠色金融促進(jìn)生物多樣性保護的實(shí)證研究——基于省際面板數據的分析. 區域金融研究: 2023(4).

[26] IIGF (2023) 2022年中國綠色債券年報. http://www.greenhousegog.com/info/1012/6390.htm.

[27] 湯盈之 (2022) “犀牛債”模式能否加速生物多樣性融資�����?http://www.greenhousegog.com/info/1012/5402.htm.

[28]海南省綠色金融研究院 (2023) 金融機構生物多樣性風(fēng)險管理的實(shí)踐與啟示. https://mp.weixin.qq.com/s?__biz=MzI3NzQ1OTA3Ng==&mid=2247515519&idx=1&sn=ef7a33b1f67510e794c32efb8705a00e.

作者:

范欣宇 中央財經(jīng)大學(xué)綠色金融國際研究院氣候金融研究中心助理研究員

研究指導:

劉慧心 中央財經(jīng)大學(xué)綠色金融國際研究院氣候金融研究中心執行主任